Segundo novo estudo da RAISG, a Amazônia pode perder em apenas cinco anos quase metade do que perdeu nas últimas duas décadas.

Para entender as razões de um futuro tão sombrio, foram analisadas as taxas de desmatamento nos últimos anos, identificadas as principais ameaças do presente e apontadas as medidas necessárias para reverter esse processo.

Foto: Vinícius Mendonça/Ibama

Em apenas cinco anos, a Amazônia pode ter até 23,7 milhões de hectares desmatados, área quase equivalente ao território do Reino Unido. É o que mostra estudo publicado pela Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG) ao apontar três cenários possíveis para a derrubada entre 2021 e 2025 — otimista, moderado e pessimista. No cenário pessimista, a maior floresta tropical do mundo pode perder, em cinco anos, metade do que perdeu nos últimos vinte (54,2 milhões de hectares) .

“O desmatamento impacta principalmente a estabilidade climática e a qualidade e quantidade da água”, diz Tina Oliveira-Miranda, uma das autoras do estudo e coordenadora de Sistemas de Informação Territorial da Wataniba, organização da sociedade civil sediada na Venezuela. “Ele está fortemente ligado a processos como as queimadas. Isso implica o aumento de emissões de gás de efeito estufa e, obviamente, aumenta as repercussões em termos climáticos.”

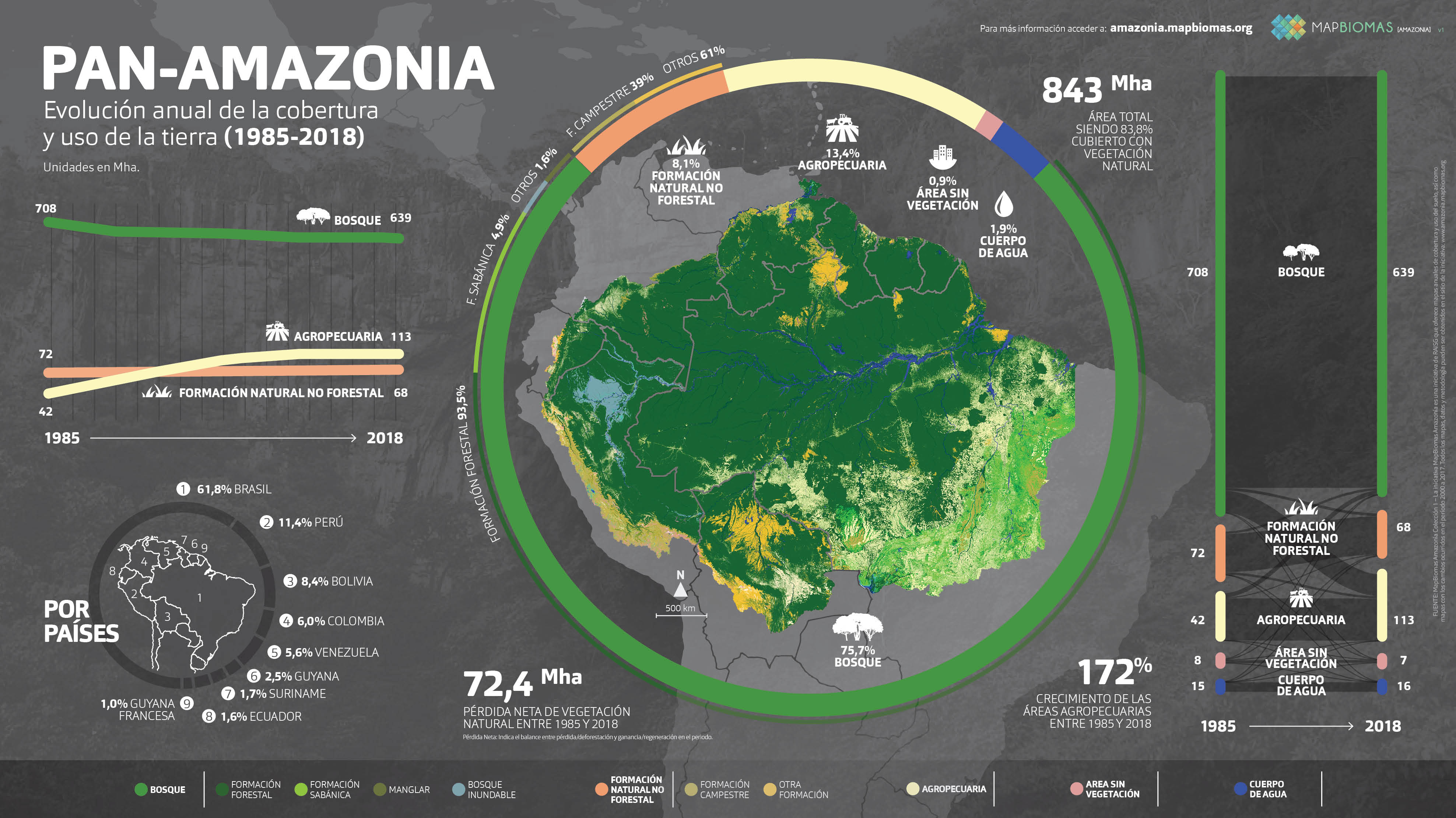

O estudo «Deforestación en la Amazonía al 2025» [“Desmatamento na Amazônia em 2025”] abrange o que a RAISG denomina Região Amazônica, que se estende por nove países e aproximadamente 850 milhões de hectares (8,5 milhões de km2), incluindo toda a Bacia Amazônica e trechos de transição com outros biomas, como Andes, Cerrado, Chaco e Pantanal.

Os resultados mostram que fatores de mudança de uso da terra como a atividade agropecuária, a mineração e a expansão da infraestrutura rodoviária continuam exercendo grande pressão sobre a floresta e seus povos. Atividades como a mineração de ouro, o cultivo de coca e o tráfico de drogas e armas agravam a situação, colocando em risco aqueles que protegem a floresta.

Com a ajuda de uma plataforma de análise geoespacial, a pesquisa detectou ainda um total de 55 milhões de hectares de floresta com acessibilidade e condições territoriais que a tornaram especialmente vulnerável à sua destruição, ou seja, onde a probabilidade de desmatamento é maior do que zero Essa superfície é equivalente à soma do desmatamento na Amazônia ocorrida entre 2001 e 2020, as duas décadas analisadas pelos 20 especialistas de seis países amazônicos que contribuíram para o estudo.

54,2 milhões de hectares perdidos em 20 anos

A Amazônia abriga 30% da biodiversidade do planeta, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN, na sigla em inglês). Espécies de plantas e animais são descobertas a todo momento.

No entando, a destruição acelerada do bioma pode levar à extinção espécies que nem mesmo foram descobertas ou estudadas pela ciência.

Considerando os dados coletados pelo estudo da RAISG, é bem possível que isso já tenha acontecido. Entre 2001 e 2020, a Amazônia perdeu mais de 54,2 milhões de hectares, ou quase 9% de suas florestas, o que corresponde ao tamanho da França. A Amazônia brasileira foi a mais afetada, seguida pelas da Bolívia, do Peru e da Colômbia.

O ano com a cifra mais alta foi 2003, chegando a quase 5 milhões de hectares de florestas derrubadas. Políticas de combate à devastação no Brasil fizeram os índices regionais caírem nos anos seguintes, mas a partir de 2019 se constata uma nova curva ascendente nas taxas de desmatamento, impulsionada em grande parte pelo governo brasileiro e pela política de enfraquecimento dos órgãos de fiscalização ambiental da gestão de Jair Bolsonaro.

Em 2020, o total de florestas derrubadas se aproxima novamente da média anual das últimas duas décadas, que é de 2,7 milhões de hectares.

Os motores do desmatamento

Segundo o atlas “Amazônia Sob Pressão”, publicado pela RAISG em 2020, 66% da Amazônia estão sujeitos a algum tipo de pressão geradora de desmatamento ou degradação. A mais importante é a atividade agropecuária, que respondeu por 84% da devastação nas duas primeiras décadas do século.

A RAISG destaca o papel crucial da infraestrutura como impulsionadora do desmatamento: não por acaso, a perda de vegetação está diretamente relacionada às diversas vias de acesso que cortam a floresta, sejam elas estradas, rios ou pistas de aterrissagem.

“A infraestrutura, especialmente a rodoviária, vai continuar sendo um dos grandes drivers do desmatamento”, diz Paulo Moutinho, pesquisador do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam). “Se você pegar o histórico do desmatamento, mais de 70% da derrubada aconteceu numa faixa de 50 km pra cada lado das estradas, principalmente as vias asfaltadas”.

A RAISG estima que mais da metade da Amazônia seja impactada de alguma forma pela infraestrutura rodoviária da região. Além de incentivar a ocupação desordenada do território, exercendo ainda mais pressão sobre Terras Indígenas (TIs) e Áreas Naturais Protegidas (ANPs), as estradas favorecem o escoamento de mercadoria ilegal, como madeira e minérios.

A infraestrutura, especialmente a rodoviária, vai continuar sendo um dos grandes drivers do desmatamento.

Paulo Moutinho, pesquisador do IPAM

A extração de madeira e o cultivo ilícito de coca também são atividades que proliferam pela região, sustentadas pela demanda de mercados internacionais. A maior parte das plantações de coca acaba nas mãos do narcotráfico para a elaboração de cocaína. A ilegalidade está associada a uma malha clandestina de estradas usada pelo crime organizado.

Paulo Moutinho alerta que forças emergentes na Amazônia, ligadas essencialmente à criminalidade, podem turbinar as taxas de desmatamento. “Se não conseguirmos reverter essa nova dinâmica na Amazônia de grilagem de terra, que vem sendo associada ao crime organizado e relacionado a tráfico de armas, drogas e exploração de ouro ilegal, nós vamos ter taxas crescentes nos próximos anos, com certeza”.

Peru e Brasil: o risco das rodovias

“Hoje acabo de deixar a minha comunidade”, disse Herlin Odicio em uma entrevista para a InfoAmazonia. O presidente da Federação das Comunidades Indígenas Kakataibo (FENACOKA), no Peru, deixou seu território em julho do ano passado por receber ameaças.

Atividades econômicas ilegais como extração de madeira, cultivo de coca, tráfico de drogas e grilagem de terras — com titulação atribuída a colonos de forma irresponsável pelas autoridades locais — tornam este território na fronteira oeste da Amazônia, próximo à Cordilheira dos Andes, particularmente perigoso. Entre abril de 2020 e julho de 2021, quatro indígenas Kakataibo e três do povo Ashaninka foram assassinados por conflitos em seus territórios.

Como marco importante e atendendo às reivindicações de organizações indígenas, foi criada em julho de 2021 a Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, com quase 149 mil hectares de área. “A criação da reserva ajuda a garantir a vida dos meus irmãos e irmãs que vivem na floresta e a parar as invasões e ameaças aos nossos territórios ancestrais”, disse Herlin.

A criação da reserva ajuda a garantir a vida dos meus irmãos e irmãs que vivem na floresta e a parar as invasões e ameaças aos nossos territórios ancestrais.

Herlin Odicio, presidente de FENACOKA

Agrava a situação do povo Kakataibo o fato de ter seu território atravessado pela única estrada que conecta Pucallpa, segunda maior cidade da Amazônia peruana, ao resto do país. Isso facilita o acesso à região por parte de criminosos, e também o crescente avanço da pecuária — ambos com grande risco de se intensificar ainda mais caso seja viabilizada a construção da rodovia que ligará Pucallpa a Cruzeiro do Sul, no Acre.

Do lado brasileiro, não muito longe dali, outra fronteira do desmatamento se desenha com grande velocidade: Amacro, formado pelas iniciais dos estados de Amazonas, Acre e Rondônia. Dado o grande número de áreas protegidas, 142 no total, a região foi batizada oficialmente em 2021 pelo governo brasileiro como Zona de Desenvolvimento Sustentável Abunã-Madeira.

Na prática, porém, não há nada de sustentável nas atividades que ali ocorrem. A região é diretamente impactada pela BR-319, que liga Porto Velho (RO) a Manaus (AM). Hoje tomada pela lama em seu trecho intermediário, a estrada ganhou a atenção de Jair Bolsonaro, que prometeu asfaltá-la como promessa de campanha em 2018. De fato, em julho de 2022, o Ibama emitiu licença prévia para reconstrução da rodovia. Assentamentos humanos e fazendas já proliferam em suas margens.

Entre 2001 e 2020, segundo a RAISG, a ZDS Abunã-Madeira/Amacro perdeu 4,5 milhões de hectares de florestas, equivalente à metade da área de Portugal. Segundo relatório recente do MapBiomas, publicado em 2021, a região teve em um aumento de quase 29% no desmatamento em relação ao ano anterior.

Em 2020, cerca de 76% do desmatamento da Amazônia ocorreu no Brasil. Neste mesmo ano, 32% do desmatamento ilegal foi dentro de florestas públicas não destinadas (FPND), áreas florestais pertencentes aos governos estaduais ou federal que ainda não tiveram seu uso decretado e que, atualmente, cobrem quase 57 milhões de hectares.

Mais da metade do desmatamento que ocorreu até 2020 em FPND foi em áreas registradas no Cadastro Ambiental Rural (CAR), instrumento importante de regularização de imóveis rurais, mas constituído em grande parte de registros irregulares que não são verificados ou validados.

“O que nós temos hoje é uma bomba-relógio armada, ou seja, o número de cadastros fraudulentos declarados em cima de floresta pública não destinada e Terra Indígena cresceu assustadoramente nos últimos cinco ou seis anos”, diz Moutinho. “Pelo cenário que está posto, principalmente na Amazônia brasileira, há uma chance de qualquer previsão (de desmatamento) para 2025 ser subestimada, e em muito”.

Colômbia: sai a guerrilha, entra o gado

No norte da Amazônia colombiana, o Parque Nacional Natural Tinigua, com 200 mil hectares, é um ponto de contato entre os ecossistemas amazônico e andino, parte de um mosaico formado por outros dos parques nacionais adjacentes. A parte sul da reserva, onde predomina a floresta tropical, tem sido a mais afetada pela fragmentação da paisagem e o avanço das pastagens. A apropriação ilegal de terras, os cultivos ilícitos e a abertura de estradas também impulsionam o desmatamento na região.

“Enquanto as FARC estavam no poder, havia o controle territorial, limitando a entrada de atores com interesses econômicos, e havia também normas de convivência comunitária que incluíam questões ambientais”, conta Catalina Oviedo Delgado, coordenadora no Centro de Alternativas ao Desenvolvimento (CEALDES), na Colômbia. “No caso do Parque Nacional Tinigua, havia uma norma que mencionava que esta era uma área destinada à reserva e que não deveria ser colonizada.”

O interesse das FARC em manter a floresta em pé estava em utilizá-la como camuflagem. Com o Acordo de Paz com o governo colombiano em 2016, a falta de vigilância criou oportunidade para diversos grupos tomarem a terra em processos desordenados.

“Quando o Acordo de Paz foi assinado, o que deveria ter acontecido era que o Estado gerasse governança, porém isso não aconteceu”, diz Delgado. “A não implementação do Acordo de Paz é definitivamente uma das maiores consequências para a floresta e para as comunidades camponesas, indígenas e afrodescendentes que a habitam.”

Dentre os desafios da região está “reconhecer que o Parque Nacional Tinigua é habitado por camponeses e povos indígenas vulneráveis”, diz Delgado. “Estas populações devem receber um tratamento diferenciado e urgente que possa melhorar as suas condições de vida e, ao mesmo tempo, promover a conservação da floresta.”

Bolívia: novas estradas, novas pressões

Graças ao desenvolvimento do turismo ambiental e à vocação produtiva florestal, somadas à dificuldade de acesso, a região de San Ignacio de Velasco, no norte da Chiquitânia, uma zona de transição entre o Chaco e a Amazônia, teve sua paisagem natural preservada por muitos anos. Assim foi até que novas estradas foram abertas a partir de 2005, o que levou a uma explosão demográfica. Estima-se que cerca de 200 mil pessoas tenham se mudado para a Chiquitânia nos últimos dez anos, território que não excedia originalmente os 80 mil habitantes. Mais de 1.400 comunidades surgiram na região desde então.

A ocupação humana também levou a atividade agropecuária à região, o que aumentou as taxas de desmatamento em 352% entre 2001 e 2020. Metade da perda florestal foi devida à pecuária, enquanto 30% foram causados pela agricultura mecanizada, associada principalmente à produção de soja, e 20% pela agricultura de pequena escala.

No norte da Chiquitânia, a conversão de florestas em pecuária causou mais de 50% do desmatamento da região. Atividades ilegais de tráfico de drogas e derrubada de árvores têm agravado o desequilíbrio do microclima. Segundo a Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), a precipitação anual diminuiu em 17% na região, alterando o equilíbrio hídrico e provocando secas mais intensas e prolongadas.

Apesar da criação de duas áreas protegidas em 2021, que somam mais de 1 milhão de hectares de vegetação primária, diferentes cenários de desmatamento para os próximos anos mostram que as florestas deste território continuarão a se fragmentar gradualmente por estarem sob pressão permanente.

Olhando para o futuro

Para projetar três cenários diferentes de desmatamento da Amazônia — otimista, moderado e pessimista — para o período de 2021 a 2025, o estudo da RAISG utilizou um modelo de probabilidade que levou em conta o recente processo histórico do desmatamento e selecionou áreas críticas, com taxas de desmatamento superiores a 50% e poucas florestas remanescentes.

As projeções consideraram variáveis como a topografia, a proximidade de rios e florestas, a acessibilidade por meio de estradas ou rios navegáveis e a proximidade de centros urbanos. Filtros associados à atividade agropecuária, infraestrutura urbana e atividade de mineração também foram utilizados.

Os três cenários oferecem referências do que poderá acontecer se situações já experimentadas nas duas primeiras décadas do século 21 se repetirem, tais como a aplicação de regulamentos e controles preventivos ao desmatamento ou, ao contrário, a ocupação desordenada do espaço e o incentivo de atividades prejudiciais ao meio ambiente.

Importantes barreiras contra o avanço do desmatamento são as Áreas Naturais Protegidas e as Terras Indígenas, que juntas cobrem quase metade da Amazônia. Elas protegem os estoques de carbono, a biodiversidade, os recursos hídricos e garantem a sobrevivência — também cultural — dos povos da região. Segundo o MapBiomas, ao longo de 36 anos, apenas 1,6% da perda de vegetação nativa do Brasil ocorreu dentro de TIs.

Vai ser muito difícil ter um cenário otimista se o principal foco dos governos locais e nacionais estiver dirigido a atividades extrativistas.

Tina Oliveira-Miranda, coordenadora de WATANIBA

Na maior parte dos países não há suficiente empenho governamental para reconhecer e defender estas áreas. Considerando que o Brasil abriga mais de 60% do bioma amazônico, o país tem a maior quantidade de TIs e ANPs, mas apenas 42% do território amazônico brasileiro está sob esse tipo de proteção — é a menor proporção encontrada entre os países da região. Mais de 300 territórios indígenas aguardam o processo de demarcação na Amazônia brasileira.

Nos três cenários de previsão elaborados pela RAISG, nas TIs e ANPs se encontram menos de 20% do desmatamento total previsto para a Amazônia, mostrando sua importância enquanto barreira ao desmatamento. Os cenários mostram, porém, que estas áreas são cada vez mais vulneráveis ao que ocorre no entorno e estão sob constante pressão.

Apesar de os motores do desmatamento apresentarem alguns aspectos comuns na Região Amazônica, cada país tem suas particularidades e desafios a superar.

En el mapa, pase el cursor sobre las áreas para ver más información acerca de la deforestación en cada país.

O que fazer para evitar o pior

Cumprir com o cenário otimista vislumbrado pelo estudo da RAISG — em que o desmatamento seria reduzido em 10% em cinco anos —, exige um conjunto de ações amigáveis ao meio ambiente, como a implementação de planos de desenvolvimento sustentável, a gestão de áreas protegidas, políticas públicas eficientes e um melhor planejamento para a expansão rodoviária e populacional, além de fortalecer o controle e a monitoração para o cumprimento das normas ambientais em todo o território amazônico.

“Vai ser muito difícil ter um cenário otimista se o principal foco dos governos locais e nacionais estiver dirigido a atividades extrativistas, seja petróleo, gás, hidrocarbonetos, minerais de diferentes tipos como ouro, coltan [de onde o nióbio e o tântalo são retirados], e, é claro, a extração florestal em novas áreas no lugar de aproveitar as áreas que já estão afetadas”, diz Tina Oliveira-Miranda.

Segundo Paulo Moutinho, seria importante “o desenvolvimento de uma economia verdadeiramente amazônica, uma bioeconomia voltada para zero desmatamento, zero ilegalidade, e uma distribuição de renda e de terra bastante equitativa”.

Outras medidas essenciais, segundo o pesquisador, seriam continuar a homologação e o reconhecimento de TIs, criar mecanismos de compensação pelos serviços ambientais que especialmente os povos da floresta vêm fazendo e apoiar a agricultura familiar, inclusive com assistência técnica para trazer comida para a mesa dos amazônidas. Ele cita também a importância de planejar a expansão da malha rodoviária.

“A infraestrutura precisa estar dentro de um grande plano de desenvolvimento sustentável. É todo um conjunto de zoneamento em função dessa estrutura que permite que você tenha grandes bolsões de conservação florestal ao longo das estradas e as atividades econômicas regionais numa faixa mais estreita, mais próxima da grande estrada”, exemplifica Moutinho.

Na Amazônia brasileira, especialistas apontam como medidas mais importantes destinar as florestas públicas para conservação ou uso sustentável de seus recursos, cancelar os registros fraudulentos do CAR (Cadastro Ambiental Rural) — que estão sendo declarados em sobreposição a terras públicas e até a TIs já homologadas – e também oferecer mecanismos de compensação a proprietários que têm excedente de Reserva Legal (pela lei brasileira, a floresta deve ser mantida em no minimo 80% da área do imóvel).

Apesar do cenário sombrio, Tina Oliveira-Miranda acredita que as soluções para um futuro mais otimista podem estar na própria floresta: “Acredito que a Região Amazônica é uma espécie de laboratório maravilhoso para mudar as práticas e gerar novos modelos de desenvolvimento que estejam de acordo com o que necessitamos como população humana para nos manter de forma saudável sobre a Terra.”

Sibélia Zanon

Reportagem

Carolina Passos

Visualização de dados

Xavier Bartaburu

Edição e coordenação

Mathias Felipe

Gerência de desenvolvimento

Juliana Mori

Direção

Este especial foi produzido pela InfoAmazonia, em parceria com a Rede Amazônica de Informação Socioambiental Georreferenciada (RAISG), com apoio financeiro de Good Energies.

Excelente trabalho e forma de apresentação. Sem intuição a voz interior que mostra algo que está além da capacidade cerebral, o ser humano perde o contato com as leis da natureza que regem a vida, e constrói a civilização do dinheiro e concreto. No mundo globalizado governos locais se deixam envolver por interesses particulares e perdem força na defesa do patrimônio natural que sustenta a vida, degradando o planeta, o habitat concedido para a evolução da humanidade.