As empresas ligadas ao empresário estadunidense teriam feito acordos ‘excessivamente desvantajosos’ para as comunidades amazônicas no mercado de carbono, mas mesmo assim as associações Indígenas defendem os projetos.

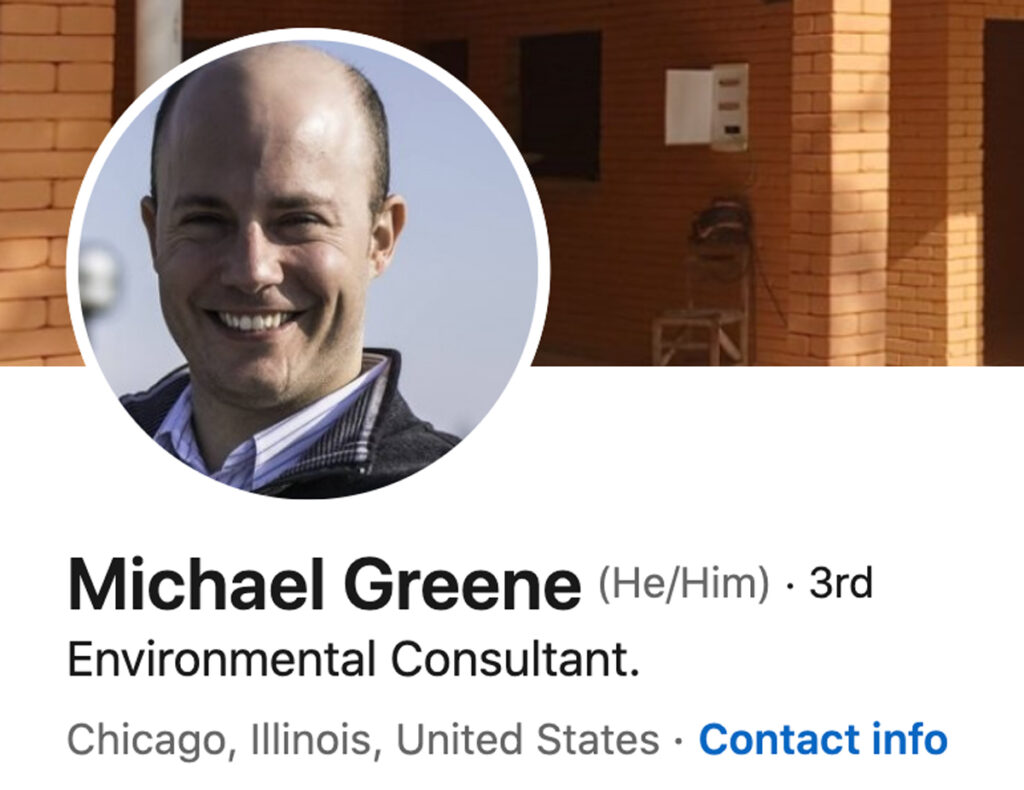

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) pediu a autoridades federais que avaliem a abertura de investigação e a anulação de todos os contratos de comercialização de créditos de carbono com comunidades Indígenas da Amazônia que tenham a participação de empresas pertencentes ou sob o comando do empresário estadunidense Michael Greene. Reportagem publicada no final de junho por SUMAÚMA revelou questionamentos feitos por Indígenas e pelo Ministério Público Federal a projetos de carbono elaborados por companhias ligadas a Greene com associações Indígenas brasileiras. A Funai também solicita que as autoridades avaliem medidas para que o estadunidense e seus funcionários sejam proibidos de entrar em Terras Indígenas “para toda e qualquer finalidade”.

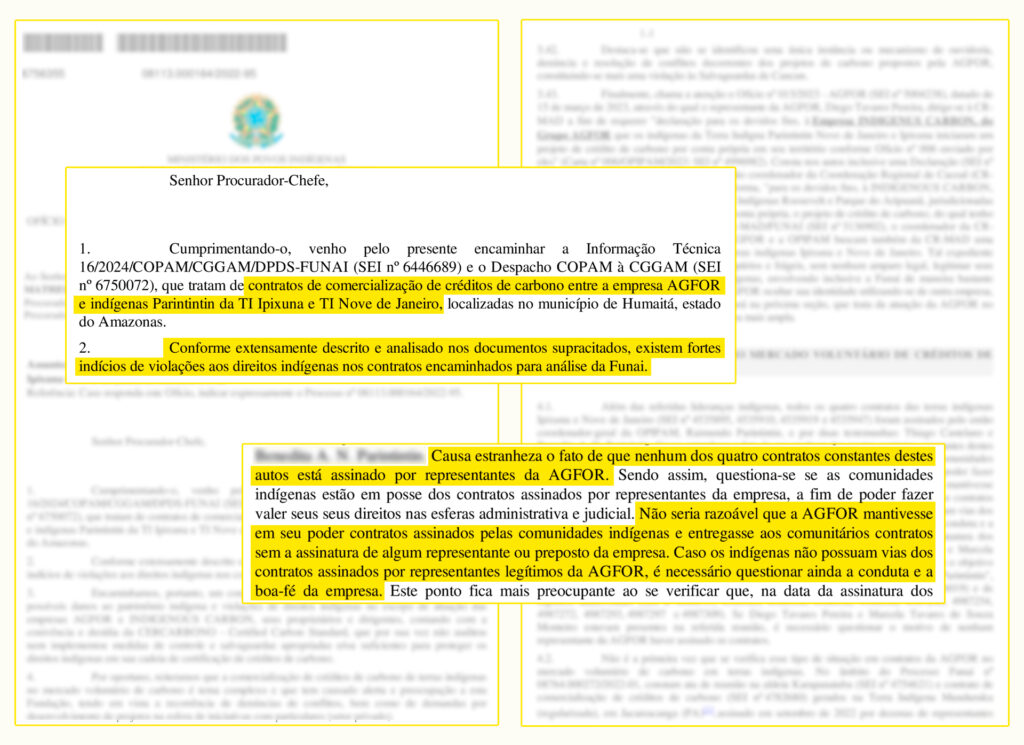

Os pedidos foram enviados em 19 de junho deste ano pela Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Funai aos ministérios do Meio Ambiente e Mudança do Clima e dos Povos Indígenas, ao Ministério Público Federal, à Polícia Federal e à Procuradoria Federal Especializada da própria Funai. Nos documentos, a agência governamental encarregada da defesa dos interesses dos povos indígenas no Brasil avaliou que há “fortes indícios de violações aos direitos indígenas” em contratos negociados entre a Agfor Empreendimentos, empresa de que Greene é sócio, e representantes dos indígenas Parintintin dos territórios Ipixuna e Nove de Janeiro, no Amazonas. Segundo a Funai, os contratos são “excessivamente desvantajosos” para os indígenas e têm problemas suficientes para se “questionar a conduta e a boa-fé” da empresa.

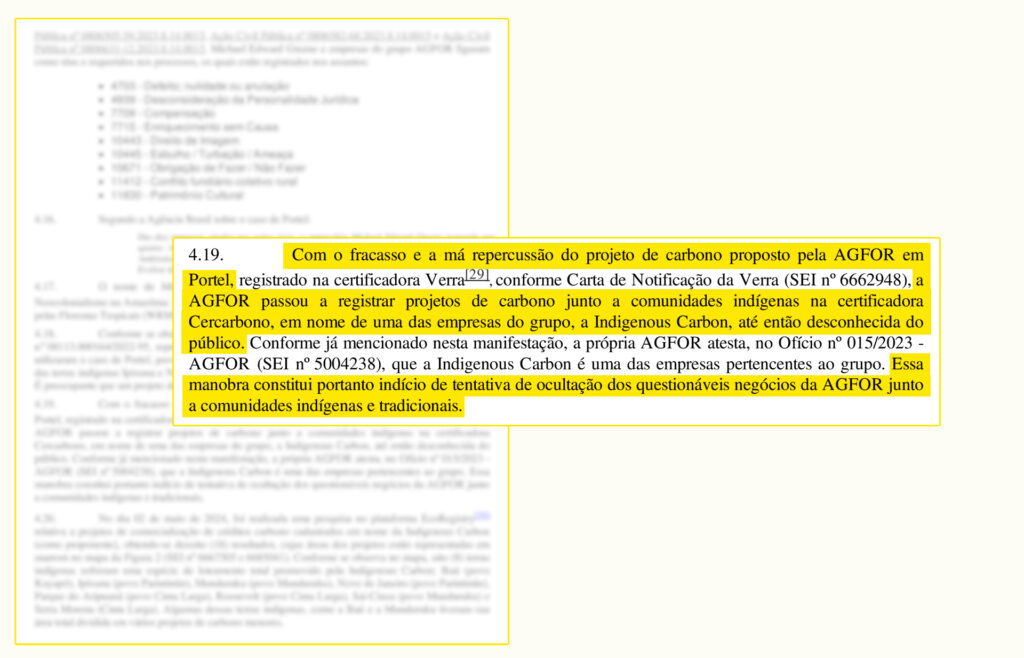

Os contratos com a Agfor foram assinados pela Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas, a Opipam, em junho de 2022. Em dezembro de 2022, seis meses depois, dois projetos de carbono nos territórios Ipixuna e Nove de Janeiro foram registrados na certificadora colombiana Cer Carbono – um processo necessário para que os projetos possam vender créditos. Mas, no registro, a empresa que aparecia nos documentos já não era a Agfor Empreendimentos e, sim, a Indigenous Carbon, outra companhia ligada a Greene que passou a atuar como “consultora” dos projetos em Terras Indígenas.

A Agfor Empreendimentos e a Brazil Agfor, uma terceira empresa ligada a Michael Greene, já são alvo de ações civis públicas iniciadas em julho de 2023 pela Defensoria Pública do Pará contra quatro projetos de carbono na cidade paraense de Portel. Segundo a Defensoria, esses projetos teriam se valido de títulos de propriedade e de Cadastros Ambientais Rurais (CARs) inválidos para registrar projetos de carbono em terras públicas estaduais destinadas a assentamentos agroextrativistas. Greene contesta as ações, que continuam tramitando, ainda sem decisões judiciais.

Em um relatório técnico concluído em 5 de junho de 2024, que embasa as informações enviadas aos diversos órgãos federais, a Funai classifica o uso de uma outra empresa “até então desconhecida do público” – a Indigenous Carbon – para registrar os projetos em Terras Indígenas como uma “manobra” que constituiria “um indício de tentativa de ocultação dos questionáveis negócios da Agfor junto a comunidades Indígenas e tradicionais”.

No total, como mostrou a reportagem de SUMAÚMA, a Indigenous Carbon registrou 18 projetos em territórios Indígenas na Amazônia brasileira na certificadora Cercarbono, entre o fim de 2022 e o início de 2023. Além dos Parintintin, a empresa também registrou projetos de carbono com os povos Munduruku, Cinta Larga e Kayapó. Quatro projetos com os Kayapó da Terra Indígena Baú, no Pará, foram depois retirados do processo de certificação na Cercarbono. Dos 18 projetos, seis já foram certificados, isto é, já podem vender créditos de carbono – os dois nos territórios Ipixuna e Nove de Janeiro, um na Terra Indígena Munduruku, dois no Parque Indígena Aripuanã (povo Cinta Larga) e um na Terra Indígena Roosevelt (povo Cinta Larga).

A Indigenous Carbon foi aberta em julho de 2022 no estado americano de Delaware. O registro da empresa que está disponível não revela quem são seus donos. Nos contratos com a Indigenous Carbon apresentados pelos Cinta Larga ao Ministério Público Federal em Rondônia, Michael Greene é definido como “administrador” dessa empresa. Já documentos enviados por um representante da Agfor e pela Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas (Opipam) à coordenação da Funai na região do Madeira, em março de 2023, afirmam que a Indigenous Carbon é uma empresa do Grupo Agfor.

No processo interno que levou ao relatório técnico e ao pedido de que seja avaliada a abertura de investigações contra as empresas ligadas a Michael Greene, a Funai analisou quatro contratos entre a Agfor e os Parintintin. Eles foram avaliados pela equipe técnica da Diretoria de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável do órgão indigenista. A análise começou a ser realizada depois de um pedido de orientação feito em setembro de 2022 pela coordenação regional da Funai na região do Rio Madeira, responsável pela área onde estão as terras Ipixuna e Nove de Janeiro. No pedido, o então coordenador regional substituto, Domingos de Souza dos Santos, afirmava que os projetos de carbono foram iniciados “sem a prévia anuência” da Funai.

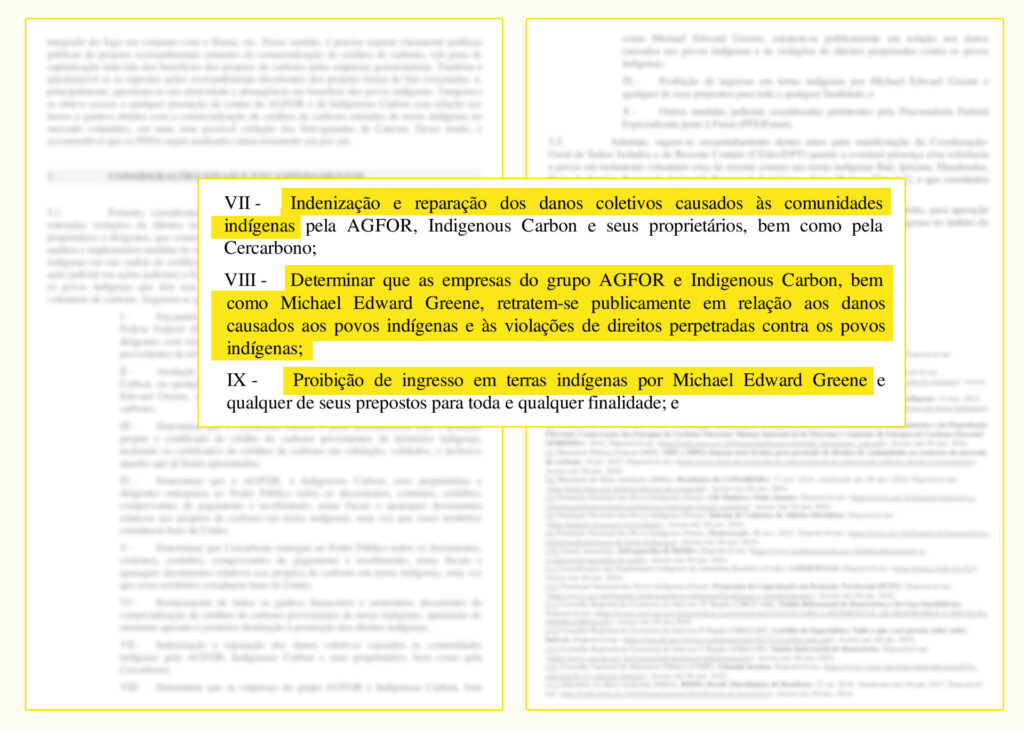

A análise técnica concluída em 5 de junho foi realizada por Rafael Campos Martins Marques, à época especialista em Indigenismo da Funai. Ele encontrou desde erros formais, como duas versões para uma mesma página dos contratos, até problemas como atribuir aos Indígenas a responsabilidade por impedir atividades ilegais nos territórios. Marques também fez uma análise geral dos demais projetos registrados pela Indigenous Carbon. Ele sugeriu que a Procuradoria Federal Especializada da Funai, integrada por servidores da Advocacia-Geral da União, avaliasse o ajuizamento de ações “a fim de fazer cessar e reparar os danos sistemáticos e continuados contra os povos Indígenas que têm seus territórios indevidamente apropriados por terceiros no mercado voluntário de carbono”.

O especialista da Funai também sugeriu que uma eventual ação judicial poderia solicitar que o “Ministério Público Federal e a Polícia Federal investiguem o grupo Agfor, a Indigenous Carbon e seus dirigentes com relação a sua atuação no mercado voluntário de créditos de carbono provenientes de Terras Indígenas”. Entre as providências sugeridas por Marques numa eventual ação judicial, estão que Michael Greene e suas empresas “retratem-se publicamente” dos possíveis danos causados aos povos Indígenas e que indenizem e reparem os “danos coletivos causados às comunidades Indígenas”. SUMAÚMA obteve cópias integrais da análise e dos pedidos de investigação feitos para os órgãos públicos através da Lei de Acesso à Informação.

A diretora de Promoção ao Desenvolvimento Sustentável da Funai, Lucia Alberta Andrade de Oliveira, acatou as conclusões do relatório técnico. Assim, em 19 de junho, o relatório sobre as empresas ligadas a Greene foi enviado ao delegado Humberto Freire de Barros, diretor de Amazônia e Meio Ambiente da Polícia Federal, à procuradora da República Eliana Torelly, chefe da área do Ministério Público Federal que cuida dos direitos dos povos originários, e a Matheus Antunes Oliveira, chefe da Procuradoria Federal Especializada da Funai. A Procuradoria é vinculada à Advocacia-Geral da União.

A análise da Funai também avalia que a empresa colombiana Cercarbono teria incorrido em “conivência” com os indícios de violações de direitos. Segundo o órgão indigenista, a Cercarbono não teria implementado “medidas de controle e salvaguardas apropriadas e/ou suficientes para proteger os direitos Indígenas em sua cadeia de certificação de créditos de carbono”.

Associações indígenas saem em defesa dos projetos

Em mensagens por e-mail e cartas enviadas a SUMAÚMA em resposta a perguntas sobre o relatório técnico e as conclusões da Funai, as associações Indígenas que assinaram contratos com as empresas de Michael Greene defenderam os projetos de carbono. Elas afirmaram que têm autonomia para implementá-los e que planejam aplicar o dinheiro da venda dos créditos em melhorias nos seus territórios. “Estas recomendações [da Funai] ignoram os benefícios substanciais que o projeto trouxe para nossa comunidade e os objetivos de desenvolvimento sustentável que temos alcançado”, diz uma carta aberta da Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas, a Opipam, que foi enviada a SUMAÚMA por Greene e confirmada pela entidade Indígena.

Numa entrevista a SUMAÚMA em 8 de julho, Thiago Castelano, coordenador da Associação do Povo Parintintin da Terra Indígena Ipixuna (APPTI), e Karen Roberta Falcão, advogada da associação, disseram que os Indígenas têm o direito de implantar os projetos sem a necessidade de anuência da Funai e rejeitaram o que chamaram de “tutela” do órgão indigenista. A Funai, em resposta, lembrou que as “Terras Indígenas, embora sejam de usufruto exclusivo dos povos Indígenas, são bens imóveis de propriedade da União”.

Na entrevista, Falcão e Castelano afirmaram ainda que os Indígenas da Terra Ipixuna não são “vítimas” de Michael Greene nem foram enganados por ele. Disseram que, “abandonados pelo poder público”, os Parintintin já planejaram melhorias para seus territórios com os recursos que esperam obter com a venda dos créditos de carbono. Por isso, enfatizaram, eles não podem ser prejudicados como resultado de investigações contra o estadunidense.

“A gente não tem nada a ver com o que a empresa [de Michael Greene] fez ou deixou de fazer. Mesmo que aconteça alguma coisa com ele [Greene], a gente não pode ser afetado por isso. Nosso projeto é justo, é legal, nós desenvolvemos ele há anos”, argumentou Thiago Castelano. “Eu não sou advogada do Michael, não sei ao certo como as coisas se desenrolaram em relação à empresa dele e a outros projetos. Só que eu sei que, a partir do momento em que ele foi o consultor dos Indígenas, isso respinga diretamente nos Indígenas, inclusive nas vendas [dos créditos]. Eles estão apostando tudo nos projetos”, reforçou Falcão. “O Michael pode até sofrer algum tipo de investigação, mas jamais vai ser punido dentro do Brasil, porque é um americano. E quem está aqui são os Indígenas, e os Indígenas serão prejudicados. Essa agenda que existe sobre o que o Michael fez ou deixou de fazer não vai prejudicá-lo. Ele vai continuar no castelo dele, de dinheiro, nos Estados Unidos”, declarou a advogada.

Em 16 de julho, em entrevista a SUMAÚMA, a cacica Maria de Lourdes Parintintin e a vice-cacica Benedita Parintintin, ambas da Aldeia Canavial, da Terra Indígena Ipixuna, fizeram uma defesa veemente do projeto de crédito de carbono e de sua competência para gerenciá-lo. Elas disseram que há anos constroem o projeto com a conservação do território, incluindo a implantação de um sistema agroflorestal em suas roças. A TI, porém, não tem saneamento básico, escola de ensino médio, unidade básica de saúde, energia elétrica confiável nem um bom serviço de internet – coisas que elas planejam construir com a venda dos créditos de carbono. “A gente está lutando pelo futuro de nossas crianças, por um sonho que é nosso há muito tempo. Pode ter certeza de que vamos estar aqui lutando com unhas e dentes pelo nosso projeto”, disse a cacica Maria. “Todo mundo [na comunidade] está esperando para ter uma boa qualidade de vida.”

Nessa entrevista, que também foi acompanhada por Karen Falcão e Thiago Castelano, as lideranças da TI Ipixuna afirmaram que vão se reunir com a Funai, o Ministério dos Povos Indígenas e o Ministério Público Federal no Amazonas para se anteciparem a qualquer decisão contrária ao projeto. Elas argumentaram que uma investigação como a recomendada pela Funai pode durar anos, enquanto os créditos que já estão sendo gerados pelo projeto precisam ser vendidos logo. “Quem vai pagar pelo prejuízo?”, questionou a cacica.

O mercado voluntário de carbono e suas incertezas

Devido à grande extensão de florestas ainda conservadas, mas sob ameaça de desmatamento, a Amazônia é cobiçada para a implementação de projetos de geração de créditos de carbono a serem vendidos no “mercado voluntário”, um mercado internacional que não é regulado pelos governos. A maioria desses projetos usa o mecanismo conhecido como REDD+, sigla em inglês para Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal.

Para que sejam certificados e gerem créditos de carbono, os projetos em tese têm que provar que vão contribuir para reduzir o desmate mais do que ocorreria se eles – os projetos – não existissem. Nesse processo, os projetos são avaliados por um auditor externo contratado por seus proponentes e aprovados por uma certificadora. As empresas que compram os créditos visam compensar suas emissões de gases do efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Ou seja: quem polui está “comprando” de uma comunidade tradicional que conserva a floresta o “direito” de seguir poluindo. Polui lá, compensa aqui.

Em tese, os Indígenas seriam pagos para manter a floresta conservada. Na prática, muitos projetos são apresentados às comunidades Indígenas sem que elas sejam informadas dos riscos envolvidos, incluindo os de que não apareçam compradores para os créditos de carbono, de que eles sejam vendidos a preços baixos ou que sejam vendidos a um intermediário que, então, os revende a um preço mais alto e fica com o lucro. Esse risco aumenta porque os projetos de REDD+ no mercado voluntário têm sido questionados internacionalmente. Há dúvidas de que eles representem uma redução adicional das emissões de gases estufa – ou seja, uma redução que de fato compense o aumento da poluição do ar com novas emissões feitas pelas empresas que compram os créditos.

Os problemas são agravados no Brasil pela ausência de uma legislação específica que consolide as normas para projetos de carbono em terras públicas que são de usufruto dos Indígenas ou concedidas a comunidades tradicionais. Devido a essa insegurança jurídica, em abril de 2024 a Funai divulgou a orientação de que não sejam assinados contratos pelos povos originários “até que haja a definição de critérios e orientações para a inserção das Terras Indígenas no mercado voluntário de carbono”.

“No que tange às Terras Indígenas, compreendidas juridicamente enquanto territórios coletivos de propriedade da União, a operacionalização do mecanismo de REDD+ no mercado voluntário de carbono tem se mostrado um terreno repleto de dúvidas, preocupações, incertezas e inseguranças, de cunho técnico e jurídico, indicando um potencial lesivo às comunidades Indígenas e direitos correlatos”, reforçam os ofícios da Funai aos diferentes órgãos federais.

Os problemas apontados pela Funai

Em sua análise técnica, o indigenista Rafael Marques afirma que não foram encontradas versões dos quatro contratos com os Parintintin traduzidos para a língua Indígena, “gerando dúvidas se os Indígenas apropriaram-se de fato dos contratos”. Ele também avalia que é “nítida a desproporcionalidade entre os bônus e ônus de cada parte nos contratos analisados, os quais tendem a ser excessivamente vantajosos para a Agfor e excessivamente desvantajosos para as comunidades das Terras Indígenas Ipixuna e Nove de Janeiro”. Marques conclui que os contratos seriam “leoninos” para os Indígenas, citando, entre outros exemplos, uma cláusula que os obriga a arcar com despesas financeiras em função de “alterações/adequações impostas por mudanças na legislação vigente e demandas do mercado mundial”.

O argumento da linguagem foi refutado por Thiago Castelano, coordenador da APPTI, e Karen Falcão, advogada dessa associação dos Parintintin da Terra Indígena Ipixuna. “A língua dos Parintintin só é falada pelos anciãos. Como [poderia ajudar] um contrato numa língua que [os Indígenas] não conhecem na integralidade, que eles estão tentando resgatar?”, questionou a advogada.

Inquirida a respeito, a Funai declarou: “Não temos conhecimento de diagnóstico linguístico sobre o grau de vitalidade e/ou uso da língua dos Parintintin”. Acrescentou que “o que consta na análise técnica é a constatação de que não existem nos autos do processo versões dos contratos traduzidos para a língua Indígena, gerando dúvidas se a comunidade, de forma ampla, apropriou-se de fato do conteúdo dos contratos, sobretudo quando os documentos envolvem linguagem técnica e imputam responsabilidades, deveres e obrigações coletivas, em uma perspectiva de longa duração”.

Segundo a análise da Funai, a Agfor pode ter violado o direito do povo Parintintin a uma consulta livre, prévia e informada sobre os contratos que iriam assinar, um mecanismo que está previsto na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho e na legislação brasileira. “A Agfor prestou informações de péssima qualidade aos Indígenas, as quais podem ser consideradas inclusive inverídicas. […] Considerando que a Agfor sonegou deliberadamente todos os aspectos negativos do projeto de carbono, questiona-se inclusive o caráter de boa-fé da ‘consulta’ realizada pela empresa. Não há qualquer indício de que a comunidade Indígena sequer foi assistida juridicamente”, diz o relatório.

“Temos um aditivo contratual celebrado depois, porque na época em que assinaram o contrato [os Indígenas] não tinham assessoria jurídica independente”, admitiu a advogada. Ela disse que foram acrescidos ao contrato esclarecimentos sobre a liberdade dos Indígenas para caçar, pescar e construir casas utilizando a madeira do território e de não serem utilizados como ferramenta de marketing sem contrapartida e aviso prévio. Afirmou que esses aditivos também determinam que haja a autorização expressa dos Indígenas para a entrada de qualquer pessoa da empresa nos territórios.

SUMAÚMA pediu para ver esses documentos, mas, no dia 16 de julho, Thiago Castelano informou que ainda não havia a decisão de mostrá-los. “A gente conversou sobre isso, junto com as lideranças, e pensou que é uma coisa sigilosa nossa. (…) Por se tratar de uma coisa interna nossa, a gente tem o direito também [de não mostrar]”, argumentou.

Como já havia mencionado a reportagem anterior de SUMAÚMA, a análise da Funai destaca que teria havido uma única reunião da população dos territórios Ipixuna e Nove de Janeiro com a participação de representantes da Agfor Empreendimentos. Nela, a assinatura dos contratos foi aprovada e imediatamente efetuada, conforme ata que consta do processo na Funai. Nessa reunião, em 23 de junho de 2022, “as informações prestadas pela Agfor foram em grande medida precárias, insuficientes e enviesadas”, afirma a agência governamental indigenista. Por isso, conclui, “é possível inferir que a comunidade Indígena foi indiretamente pressionada a assinar em virtude das promessas de supostas vantagens e vultuosos benefícios econômicos e materiais advindos do projeto de carbono. A pressão aqui foi econômica e materializa-se na forma de promessas grandiosas, sem mencionar os possíveis riscos do projeto”.

Sobre a consulta, Thiago Castelano disse que houve reuniões com a população dos dois territórios antes da reunião com representantes de Greene. “A gente fez o consentimento livre, prévio e informado em todas as aldeias, antes de a gente ter essa reunião com eles [da empresa] só para bater o martelo”, disse o dirigente dos Parintintin.

Os contratos com os Parintintin examinados pela Funai nomeiam os Indígenas como “proprietários” de seus territórios – que, na verdade, pertencem à União, e são de usufruto exclusivo dos povos originários. Possuem, ainda, uma cláusula que os torna responsáveis por “impedir esbulho possessório, desmatamento, cortes ilegais de árvores, caça, pesca predatória, incêndios, dentre outros”. “A coibição e fiscalização de ilícitos territoriais e ambientais em Terras Indígenas são atribuições do Estado […]. É absolutamente imprudente que se incentive comunidades indígenas a enfrentarem por conta própria o crime organizado em seus territórios”, afirma a Funai.

“Os contratos encaminhados aos Indígenas antes de eu ingressar [como advogada] e até depois, eventualmente, têm uma dificuldade real relacionada à linguagem”, admitiu a advogada Karen Falcão. “São originalmente escritos em inglês e aí os funcionários daqui fazem a tradução literal. Essa questão da fiscalização foi traduzida na literalidade, [mas] não funciona assim no dia a dia.” Ela disse que houve ajustes nesta cláusula dos contratos. A advogada também representa a Cooperativa de Produção e Desenvolvimento do Povo Indígena Cinta Larga, a Cooperbravo, e afirmou que os contratos de Michael Greene com essa entidade também passaram por aditivos.

De acordo com Karen Falcão e Thiago Castelano, nos contratos atualizados as empresas de Greene não têm mais o direito exclusivo de agenciar as vendas de todos os créditos de carbono gerados pelos projetos, incluindo os 70% dos créditos que pertencem às associações Indígenas – segundo os contratos vistos por SUMAÚMA, 30% vão para as empresas ligadas ao estadunidense a título de pagamento por sua consultoria. “O que pode acontecer é o Michael articular algum comprador para apresentar para a gente, porque quem vai fechar o contrato somos nós, quem vai vender somos nós, quem vai receber o recurso somos nós”, disse Castelano. “Nós gerimos nossos créditos, estão na nossa conta”, reforçou a cacica Maria de Lourdes Parintintin na entrevista de 16 de julho.

Chama a atenção que as vias dos contratos analisadas pela Funai não tragam a assinatura de nenhum representante da Agfor. A ausência de uma via completamente assinada, na prática, poderia inviabilizar que os Indígenas Parintintin pudessem acionar a Justiça caso se sentissem lesados nos projetos de carbono. A falta de assinatura é ainda mais notável, aponta o processo do órgão indigenista, quando se sabe que dois representantes da Agfor estavam presentes à reunião em que os documentos foram assinados, na Aldeia Pupunha, Terra Indígena Nove de Janeiro. Thiago Castelano e Karen Falcão afirmaram ter as cópias assinadas e atualizadas dos contratos, mas não mostraram a SUMAÚMA até a conclusão desta reportagem.

O relatório técnico da Funai observa que “não é a primeira vez que se verifica esse tipo de situação em contratos da Agfor no mercado voluntário de carbono em Terras Indígenas”. A análise ainda relata não haver a assinatura do representante da Agfor no contrato com Indígenas da Terra Munduruku, no Pará. Ali, também chamou a atenção da Funai o fato de muitos representantes dos Munduruku terem assinado o documento com impressões digitais. Como, além disso, não foi encontrada uma tradução do contrato para a língua dos Munduruku, o relatório da Funai questiona se os signatários “compreendem integralmente o teor do contrato e suas consequências”.

Os cinco projetos de carbono na Terra Indígena Munduruku, registrados na certificadora Cercarbono pela Indigenous Carbon, são objeto de um inquérito civil do Ministério Público Federal. O inquérito, detalhado na reportagem anterior de SUMAÚMA, mostra como o acordo com a Agfor causou divisões na comunidade Indígena, com parte dos Munduruku afirmando que não houve consulta livre, prévia e informada à população do território. O relatório técnico da Funai também menciona manifestações contrárias ao projeto e conclui que a Agfor “violou o Protocolo de Consulta Munduruku e, consequentemente, o direito à consulta livre, prévia e informada” do povo Munduruku.

Em resposta a perguntas enviadas por SUMAÚMA, a Associação Indígena Pusuru, que aparece como “administradora” do projeto de carbono no contrato com a Agfor mencionado no relatório da Funai, afirmou que não tem contratos “com o senhor Michael Greene, nem com a Agfor ou Indigenous Carbon”. Acrescentou que o estadunidense e suas empresas “prestaram no passado serviços de consultoria na elaboração e certificação” dos projetos de carbono, e que esses serviços já foram finalizados. Questionada se tem os contratos relativos a essa consultoria, e sobre qual seria a participação do consultor nos créditos gerados pelos projetos, a Pusuru não retornou até a conclusão desta reportagem.

Em sua resposta sobre os questionamentos feitos pela Funai, a associação também disse que todas as reuniões e assembleias dos Munduruku são feitas na língua Munduruku, com tradução quando há oradores não Indígenas, mas que todos os contratos com prestadores de serviços são em português. Finalmente, a Pusuru disse que os projetos de carbono foram aprovados por “grande maioria” em reuniões, apesar de “haver percentual de Indígenas contrários, natural de qualquer atividade humana”. Por isso, argumentou, houve “observância” às normas do direito à consulta livre, prévia e informada.

Como já assinalado por SUMAÚMA na reportagem de junho, a Funai também verificou que uma parte dos projetos registrados na Cercarbono pela Indigenous Carbon foi modificada, e apenas as associações Indígenas foram mantidas entre seus proponentes. Segundo a certificadora disse a SUMAÚMA, esse tipo de mudança pode ser feito e os documentos que a comprovam serão verificados quando forem emitidos novos créditos. A Funai afirma que suspeita se tratar de “uma tentativa de ocultar o vínculo da Indigenous Carbon com os projetos, evitando expor o nome da empresa e tentando fazer crer que os projetos são conduzidos [apenas] pelas comunidades”.

Por fim, o relatório técnico da Funai não identificou autorização para que Michael Greene ou qualquer representante da Agfor ou da Indigenous Carbon pudesse ingressar nas Terras Indígenas Ipixuna e Nove de Janeiro. Essa autorização seria obrigatória, segundo normativas do órgão indigenista. Diante disso, um dos pedidos feitos pela Funai às autoridades é que avaliem que Greene, seus funcionários e representantes sejam proibidos de entrar em outras Terras Indígenas “para toda e qualquer finalidade”.

SUMAÚMA apurou que o Ministério Público Federal deve encaminhar o pedido de investigação à Procuradoria da República no Amazonas. No caso da Polícia Federal, a Funai menciona a recente Operação Greenwashing, que já investiga supostas fraudes e crimes em contratos de créditos de carbono no mercado voluntário, e pede que o órgão analise a abertura de uma investigação. A Procuradoria Federal Especializada foi procurada por SUMAÚMA para que fossem detalhadas as providências que serão tomadas, mas não houve resposta até a conclusão desta reportagem.

Greene alega disputa com governo sobre créditos

Na quarta-feira, 3 de julho, Michael Greene recebeu de SUMAÚMA um e-mail com um resumo, em inglês, das conclusões da análise técnica feita pela Funai, além de um pedido para que apresentasse sua defesa e fizesse comentários.

Em sua resposta por escrito, dois dias depois, ele afirmou que os projetos foram transferidos para os nomes das associações Indígenas porque pertencem aos Indígenas: “Todos os projetos, após a conclusão, vão para o nome deles”. Também disse que a comissão que cobra (30% dos créditos) é baixa para os parâmetros de seu negócio. Sem citar nomes, disse que um concorrente seu deixa apenas 10% dos créditos para os Indígenas.

“Eu entendo [que] há um movimento para acabar com os projetos Indígenas [do mercado voluntário de carbono], para que o governo possa ficar com eles”, escreveu o estadunidense. “No entanto, esse sonho do governo de fazer REDD não vai funcionar. Um mercado em que só o governo faz REDD, mas o desmatamento continua ocorrendo em outras regiões, realmente não vai funcionar, e a comunidade internacional dirá que o REDD não funciona e, quando o REDD não funciona, o mercado acaba.”

É uma aparente referência de Greene ao chamado “REDD+ jurisdicional”, um tipo de programa conduzido pelo Estado no qual governos vendem ou fazem acordos com empresas e organizações não governamentais para gerar e vender créditos de carbono a partir da redução do desmatamento. A maior parte dos governos estaduais na Amazônia tem iniciativas do tipo, já iniciadas ou em negociação. No Brasil, as disputas entre o modelo de REDD+ jurisdicional e o do mercado voluntário afloraram no debate do projeto de lei que cria um mercado de carbono regulado no país e tramita no Congresso. A versão do projeto enviada pela Câmara ao Senado determina que sejam retiradas dos programas de REDD+ jurisdicionais as áreas em que existam projetos de terceiros.

Argumento semelhante ao de Greene foi usado por Karen Falcão, a advogada da associação da Terra Indígena Ipixuna. “Eu sei que o caminho que a Funai está fazendo, e o próprio Ministério dos Povos Indígenas, é para jurisdicionar os projetos”, disse ela. Thiago Castelano, coordenador da associação do mesmo território, também argumentou que os governos querem fazer o REDD+ jurisdicional para ficar com a maior parte dos recursos da venda dos créditos e dar um pequeno percentual aos Indígenas e outras populações que de fato conservam a floresta. Segundo ele, isso bloqueará a autonomia econômica almejada pelos Indígenas.

Questionada sobre essa crítica, a Funai respondeu que é “um órgão de Estado que atua segundo a legislação vigente”. Argumentou que o mercado voluntário ainda não está regulamentado no país, mas os programas jurisdicionais e os mecanismos de pagamento por resultados no combate ao desmatamento já estão. Explicou que isso foi feito por meio de resoluções da Comissão Nacional para REDD+, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Lembrou ainda que essas iniciativas estão baseadas em dados sobre emissões em áreas florestais submetidos oficialmente pelo Brasil à Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Por isso, segundo a Funai, usam uma “metodologia reconhecida internacionalmente de contabilidade, monitoramento, reporte e verificação” da redução de emissões de gases estufa.

A resposta da Funai afirmou ainda que os programas jurisdicionais têm a obrigação de prestar informações sobre como respeitam as chamadas Salvaguardas de Cancun, aprovadas na ONU, que dizem respeito aos direitos e à participação dos Indígenas e dos povos tradicionais nos projetos de REDD+. O órgão indigenista acrescentou que vem “atuando para garantir a participação de forma efetiva dos povos Indígenas” nos programas jurisdicionais dos estados do Cerrado e da Amazônia Legal. Por fim, a Funai disse que a questão dos projetos de carbono privados passará “por processo amplo de consulta” para que “orientações e normativas sejam estabelecidas”. E lembrou que a orientação que divulgou em abril convoca as comunidades a participarem dessa consulta.

Greene também enviou a SUMAÚMA a carta aberta assinada por representantes da Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas, a Opipam, que assina os contratos com a Agfor analisados pela Funai. A carta afirma que o projeto de carbono foi iniciado “devido à grave ameaça” de madeireiros ilegais e à “falta de recursos financeiros fornecidos pela Funai para necessidades sociais básicas”. Diz também que Michael Greene e a Agfor proporcionaram aos Parintintin “uma alternativa viável e sustentável”. Segundo a carta, a Agfor “demonstrou um compromisso inabalável com o sucesso de nossos projetos” e não interferiu na autonomia dos Indígenas. Por fim, a carta diz ser “inegável que a Agfor e Michael Greene enfrentam um escrutínio injusto”.

No dia 18 de julho, Greene enviou uma nova carta a SUMAÚMA, com timbre da Agfor e respostas específicas ao processo da Funai. Nela, ele alegou que não há “denúncia legítima” contra os projetos com os Parintintin e voltou a negar irregularidades nos projetos em Portel, no Pará. Afirmou que seu trabalho com os Parintintin foi “concluído há meses” e que não está mais “ativamente envolvido” nos projetos. O estadunidense disse que se ofereceu para cancelar “amigavelmente” o contrato com os Parintintin, mas eles “expressaram um forte desejo de continuar nossa parceria”. No texto, Greene argumentou que não seria obrigação da Agfor realizar a consulta livre, prévia e informada, mas da associação Indígena que desenvolve o projeto de carbono – o projeto de lei em tramitação no Congresso determina que essa consulta deverá ser supervisionada pela Funai e por outros órgãos do Estado. Por fim, o empresário defendeu a tese de que os projetos de carbono “são uma das poucas opções” para os Indígenas obterem renda para financiar suas “necessidades essenciais”.

SUMAÚMA também enviou perguntas à Cercarbono. A empresa colombiana respondeu por e-mail que “em nenhum momento a Funai entrou em contato com a Cercarbono para solicitar informações sobre qualquer projeto certificado no Brasil”. Declarou ainda não ter recebido a análise do órgão indigenista para que pudesse comentar ou fazer observações. Por último, disse que “discorda totalmente” da suspeita de ter sido negligente ou conivente a respeito das eventuais violações de direitos Indígenas levantada pela Funai.

A Cercarbono já foi reconhecida por agir com negligência na certificação de projetos em Terras Indígenas. Há um mês, o Tribunal Constitucional da Colômbia fez uma dura advertência em uma decisão sobre um projeto em Pirá Paraná, um território próximo à fronteira com o Brasil. De acordo com a mais alta Corte Constitucional da Colômbia, a Cercarbono “não demonstrou parâmetros suficientes para operar em territórios Indígenas” e seus protocolos de certificação de projetos de REDD+ “não são suficientes para garantir os padrões de respeito pretendidos pelas Salvaguardas de Cancun, nem os mandatos constitucionais associados ao gozo efetivo dos direitos dos povos Indígenas”.

Cinta Larga se dizem unidos na defesa dos projetos

O relatório técnico da Funai menciona também os acordos de empresas ligadas a Greene com os Cinta Larga, afirmando que houve promessas “fantasiosas de ganhos financeiros exorbitantes” e que eles geraram “conflitos internos” nessa comunidade. A análise cita reclamações feitas à Ouvidoria da Funai por intermédio da plataforma Fala.Br, do governo federal, por pessoas que pedem a intervenção do órgão indigenista porque não teria havido consulta livre, prévia e informada sobre os projetos de carbono nos territórios Cinta Larga, que ficam em Rondônia e em Mato Grosso.

A Cooperativa de Produção e Desenvolvimento do Povo Cinta Larga, a Cooperbravo, enviou a SUMAÚMA uma resposta ao relatório da Funai que, segundo informou, foi feita de forma conjunta com duas outras associações dos Cinta Larga que também assinaram contratos com as empresas de Michael Greene – a Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga, a Patjamaaj, e a Associação do Povo Indígena Cinta Larga Eterepuya. A mensagem afirma que “o órgão a nível regional [da Funai] não apenas sabe do projeto [de carbono] como o apoia, visto que reconhece o potencial apoio econômico que as comunidades receberão no caso da venda dos créditos de carbono gerados e como esse aporte financeiro será decisivo para o fim das atividades ilegais nos territórios Indígenas demarcados para o povo Cinta Larga”.

SUMAÚMA perguntou à Funai se confirmava esse apoio, mas o órgão indigenista não respondeu até a conclusão desta reportagem. No processo interno da Funai, consta uma carta de novembro de 2022 na qual o então coordenador regional em Cacoal, Rondônia, Sidcley Sotele, declarou à Indigenous Carbon ter conhecimento dos projetos de carbono, segundo ele iniciados pelos Cinta Larga “por conta própria”. No entanto, em ofício de 12 de julho de 2024 à coordenação regional do Madeira, a Coordenação Geral de Gestão Ambiental da Funai desautorizou o envio de carta semelhante às empresas de Michael Greene a respeito dos projetos nos territórios dos Parintintin.

Em sua resposta, a Cooperbravo afirmou ainda que os Cinta Larga têm “atas, fotografias e relatórios assinados por toda a comunidade” acerca das atividades dos projetos de carbono e da destinação dos recursos gerados por eles. Esses documentos, porém, não foram incluídos na mensagem enviada por e-mail. A Cooperbravo disse que “não há interesse” em encaminhar a SUMAÚMA os aditivos feitos em contratos iniciais com as empresas ligadas ao estadunidense. Argumentou que “a assessoria jurídica de cada associação é diferente e consequentemente os aditivos possuem peculiaridades a depender do projeto” que é objeto do acordo. Por fim, afirmou que os Cinta Larga protegem “uma das áreas mais ricas em minérios do nosso país e, portanto, essa proteção não seria viável se nosso povo não permanecesse unido”.

Numa carta enviada separadamente, a Patjamaaj escreve que Michael Greene desempenhou seu trabalho de consultoria de forma “correta, justa e transparente” e que o trabalho do estadunidense “já foi concluído”. A carta diz ainda que Greene nunca fez “promessas fantasiosas” e sempre “mostrou a realidade do mercado”. Segundo o texto, “não houve nenhuma desavença” entre os Cinta Larga sobre o projeto e “todos trabalharam em união” para que ele desse certo. “Temos 2 mil pessoas desesperadas para escapar da pobreza, e o desespero e os créditos de carbono REDD são as únicas opções para escapar disso”, concluiu a carta.

Antes do envio dessas respostas, Michael Greene havia encaminhado a SUMAÚMA cartas das Cooperbravo e da Patjamaaj em defesa dos projetos de carbono em seus territórios. Ao todo são sete projetos, dos quais três já foram certificados.

Os povos originários que cuidam da Floresta Amazônica têm aspirações legítimas a serem compensadas por isso, mas enfrentam a insegurança jurídica e a incerteza econômica provocadas pelo fato de que se trata de um mercado não regulado, no qual os projetos são geridos por meio de contratos privados. A isso se somam as disputas que impedem que o Congresso brasileiro aprove o projeto de lei para criar um mercado de carbono regulado, que também inclui salvaguardas para as populações de Terras Indígenas e comunitárias. As conclusões da Funai que sugerem investigações sobre os contratos das empresas de Greene reforçam os questionamentos à falta de transparência no mercado voluntário de carbono.

Esta reportagem faz parte do projeto Carbono Turvo, uma aliança que investiga o funcionamento do mercado de carbono na América Latina e inclui Agência Pública, InfoAmazonia, Mongabay Brasil e SUMAÚMA (Brasil), Rutas del Conflicto e Mutante (Colômbia), La Barra Espaciadora (Equador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor e Consenso (Paraguay), La Mula (Peru) e Mongabay Latam, e é liderado pelo Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística (Clip, na sigla em espanhol). Design da logomarca: La Fábrica Memética. Revisão jurídica: El Veinte e Eloísa Machado de Almeida Advocacia.