Dados da Comissão Pastoral da Terra (CPT) mostram que, entre os anos de 1985 e 2021, de 1.536 assassinatos registrados, apenas 147 foram julgados; maioria se concentra na Amazônia Legal

Nas últimas quatro décadas, o avanço das fronteiras agrícola, madeireira e pecuária e a exploração garimpeira têm gerado um aumento do número de conflitos com assassinatos de indígenas e defensores da floresta no Brasil. Em paralelo a estes casos de violência, a Comissão Pastoral da Terra (CPT) tem apontado para um outro número igualmente impactante: a impunidade .

Dados da CPT sobre conflito no campo no Brasil mostram que entre os anos de 1985 e 2021 foram registrados 1.536 crimes de assassinato resultando em 2.028 mortos. No entanto, apenas 147 destes crimes foram julgados. Ou seja, cerca de 90% dos casos de assassinatos deste período não tiveram qualquer tipo de julgamento.

A situação chama ainda mais atenção quando verificados os dados de condenação dos autores dos assassinatos de indígenas e defensores da floresta. Apenas 39 mandantes desses crimes foram condenados e outros 34 absolvidos. Entre os executores punidos, que praticaram os assassinatos, 139 foram condenados e 244 absolvidos.

A maioria dos casos de assassinatos registrados pela CPT ocorreram dentro da Amazônia Legal. De acordo com os números, foram 984 casos envolvendo assassinatos. O Pará concentra o maior número, com 497 registros. Depois vem o Maranhão com 173 registros.

Casos de impunidade

Em fevereiro de 2021, o líder do povo Tembé Theneteraha, Isac Tembé, foi assassinado a tiros. O crime ocorreu em Capitão Poço, município do nordeste do Pará. De acordo com os indígenas, os tiros foram disparados por policiais militares. Em fevereiro deste ano, quando o crime completou um ano sem julgamento, os indígenas procuraram o Ministério Público Federal (MPF), mas até então o caso não foi solucionado ou teve início o seu julgamento.

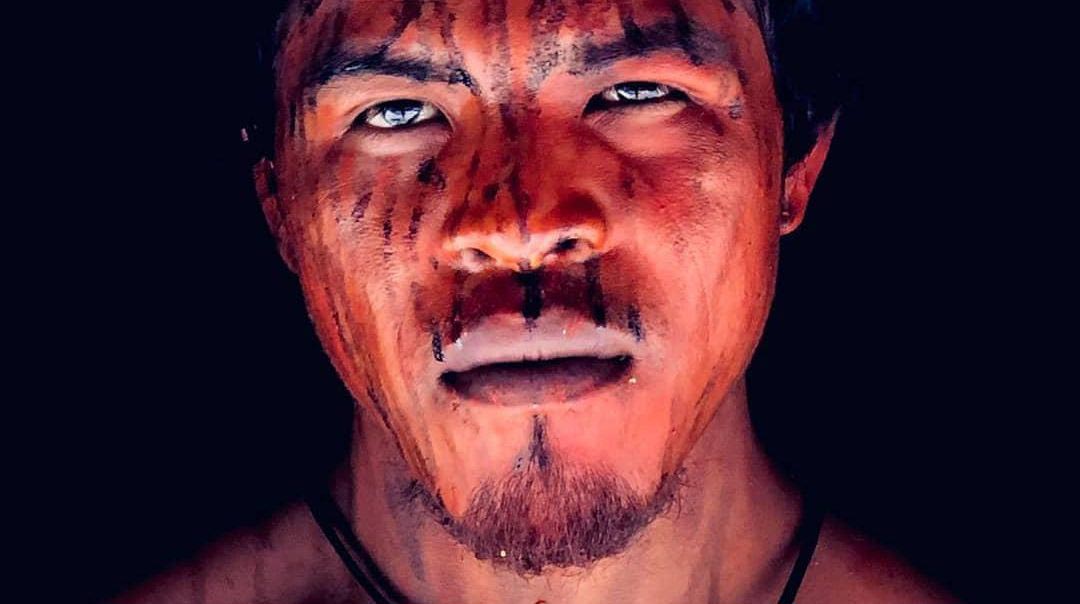

No Maranhão, os conflitos por disputas por terras têm vitimado camponeses e indígenas. Em 2019, o Guajajara, Paulo Paulino que atuava como guardião da floresta, foi assassinado a tiros por madeireiros. Duas pessoas foram indiciadas pelos crimes em abril deste ano. A justiça determinou que Antonio Wesly Nascimento Coelho e Raimundo Nonato Ferreira de Sousa sejam levados a júri popular, o que ainda não ocorreu.

Ainda no Maranhão, o advogado Rafael Modesto, do Cimi (Conselho Indigenista Missionário), relata o arquivamento do inquérito que investigava o ataque aos indígenas do povo Gamella, ocorrido em 2017. Indígenas foram feridos com arma de fogo e alguns tiveram partes do corpo decepadas. “ O inquérito ao invés de buscar punir os responsáveis ele finalizou numa tentativa de criminalizar os indígenas. Em 2017 a polícia apreendeu instrumentos de caça, de pesca, artesanatos e artefatos dos indígenas. Só recentemente isso foi devolvido”, explicou.

São várias problemáticas envolvendo a demora e a ausência dos julgamentos quando se trata dos conflitos indígenas e de defensores da floresta, como a condenação dos executores dos crimes, mas não dos seus mandantes . É o que ocorre no caso do assassinato do indígena Ari Uru-Eu-Wau-Wau. Ele foi morto em abril de 2020, mas o suspeito pelo crime só foi preso em julho deste ano. Mesmo assim, entidades do território indígena Uru-Eu-Wau-Wau ainda cobram que os mandantes sejam encontrados e punidos.

Outros julgamentos se estendem por mais de uma década, como é o caso do ataque contra o povo Yanomami, de Roraima, ocorrido em 1993 que ficou conhecido como “Massacre do Haximu”. No epsódio, 12 indígenas foram mortos o que tornou este o caso o primeiro a ser reconhecido como genocídio pela justiça brasileira. Apenas cinco garimpeiros foram condenados pelo crime de genocídio, apesar de 22 pessoas terem sido indiciadas. João Pereira de Morais, Pedro Emiliano Garcia, Juvenal Silva, Francisco Alves Rodrigues e Eliézio Monteiro Neri – cuja prisão ocorreu somente em maio deste ano — receberam sentenças entre 19 e 20 anos de prisão.

Garimpeiros, narcotraficantes e militares

O relatório “Assassinatos na Pan-Amazônia”, produzido pela CPT e organizações da Amazônia Legal e Internacional mostrou que, entre janeiro de 2020 e julho de 2022, 202 pessoas foram assassinadas por defenderem seus territórios, em sua maioria homens camponeses.

Deste total, 62 assassinatos (30%) ocorreram no Brasil, 18 (8%) no Peru, um no Equador e um na Bolívia. A Colômbia foi o país com o maior número de casos, com 120 mortes registradas (59%).

Neste ano, as mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips receberam atenção internacional. Eles foram assassinados enquanto viajavam pelo Rio Itaguaí, dentro da Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas. Até o momento, três homens foram presos, acusados de participarem da execução do crime. Amarildo da Costa Oliveira, conhecido pelo “Pelado”; Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Santos”; e Jefferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha”, tiveram suas audiências de julgamentos marcadas para os dias 23, 24 e 25 de janeiro de 2023.

O suspeito de ser mandante do crime, Rubens Villar Pereira, conhecido como “Colômbia”, foi preso após se apresentar à justiça com documentos falsos, mas em outubro pagou fiança de R$ 15 mil e foi solto. Ele está em prisão domiciliar. A suspeita é de que a ordem para matar tenha sido motivada em decorrência das ações de defesa feitas por Bruno Pereira, que fazia fiscalização e proteção dos indígenas do Vale do Javari.

Racismo institucional

O advogado Eloy Terena, coordenador da equipe jurídica da APIB (Associação dos Povos Indígenas do Brasil), avalia que o judiciário reproduz o racismo contra os povos indígenas e que a demora na resolução dos casos é maior para eles.

“A população em geral já encontra inúmeras barreiras no acesso à justiça, mas as dificuldades da população comum são ainda maiores para os indígenas, por conta da falta de abertura e preparo das instituições para lidarem com a diversidade cultural, linguística e de organização social dos povos originários. O preconceito, que culmina em obstáculos no acesso a direitos de toda ordem, está presente também no Judiciário. Nos tribunais, dentro da estrutura de poder, verifica-se que, simplesmente por serem indígenas, esses indivíduos recebem um tratamento mais precário”, afirma.

Verifica-se que os juízes são extremamente lentos em dar andamento aos processos de assassinatos de lideranças [indígenas]. Existem casos ocorridos em 2000 e 2006 que ainda não houve sequer uma oitiva das testemunhas

Eloy Terena, coordenador da equipe jurídica da APIB

O advogado explica que o andamento dos casos se deve muitas vezes à pressão feita pelo MPF, mas que acabam atrasando nas mãos dos juízes. “Verifica-se que os juízes são extremamente lentos em dar andamento aos processos de assassinatos de lideranças [indígenas]. Existem casos ocorridos em 2000 e 2006 que ainda não houve sequer uma oitiva das testemunhas ”, afirma.

Eloy Terena, que é indígena do povo Terena e nasceu na aldeia Ipeque, no Mato Grosso do Sul, relata que já vivenciou, como advogado, casos de preconceito. “Em situação recente, na qual participamos de reunião para tratar da trágica situação de conflitos com fazendeiros e milicianos que vem assolando o povo Pataxó, ouvimos de uma delegada da Polícia Federal afirmar que ‘os índios deveriam parar de invadir as terras dos outros’, caracterizando como vândalos os indígenas”.

Eloy Terena, que é indígena do povo Terena e nasceu na aldeia Ipeque, no Mato Grosso do Sul, relata que já vivenciou, como advogado, casos de preconceito. “Em situação recente, na qual participamos de reunião para tratar da trágica situação de conflitos com fazendeiros e milicianos que vem assolando o povo Pataxó, ouvimos de uma delegada da Polícia Federal afirmar que ‘os índios deveriam parar de invadir as terras dos outros’, caracterizando como vândalos os indígenas” .

O advogado também denuncia que a Polícia Federal tem feito intimações “sem justificativas” e como “meio de coerção”. Ele conta que muitas vezes as audiências ocorrem sem intérpretes, o que é previsto pela Resolução Nº 287 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Nova cultura jurídica

O advogado do Cimi, Rafael Modesto, defende que exista uma nova cultura jurídica, que seja mais inclusiva para os povos indígenas e que seja feita através de novas determinações. “Faz parte de uma estrutura do Estado e da sociedade a criminalização de minorias étnicas. Aí o que que acontece? A estrutura do Estado não é preparada para lidar com a questão indígena. Estamos falando das polícias, de juízes, de tribunais, de julgadores e até de ministros”, afirma.

Faz parte de uma estrutura do Estado e da sociedade a criminalização de minorias étnicas.

Rafael Modesto, advogado do Cimi

Modesto cita como medida positiva a resolução nº 454, de abril deste ano, do CNJ. No texto foram incluídos princípios básicos de respeito aos povos indígenas e se estabeleceu a garantia de acesso aos processos judiciais envolvendo crimes e conflitos de indígenas.

Dentre os direitos estão: assegurar a autoidentificação em qualquer fase do processo judicial; buscar a especificação do povo, do idioma falado e do conhecimento da língua portuguesa; assegurar ao indígena que assim se identifique completa compreensão dos atos processuais, mediante a nomeação de intérprete; garantir a intervenção indígena nos processos que afetem seus direitos, bens ou interesses.

Outra resolução também homologada pelo CNJ é a de nº 287, de junho de 2019. Neste caso, o conselho criou normativas para o tratamento das pessoas indígenas acusadas, rés, condenadas ou privadas de liberdade. A resolução assegura que ao passarem por processo criminal, os indígenas tenham direito a ter suas especificidades levadas em conta através de uma perícia antropológica que leve em conta: a etnia, a língua falada, as circunstâncias sociais, culturais e econômicas dos indígenas acusados,além dos costumes e tradições de seu povo. “O que falta é uma construção clara e diferenciada de uma cultura jurídica que respeite as diferenças culturais, mas não temos isso. Precisamos romper com a estrutura de criminalização dessas minorias”, resume o advogado do Cimi.