Maior campo de petróleo do Peru contamina e adoece comunidades tradicionais do entorno do Rio Tigre. À medida que a indústria de combustíveis fósseis declina, população ainda carece de água potável, sistemas de saneamento, eletricidade e assistência médica. (Primeira parte)

Lindaura Cariajano Chuje se lançou à margem do rio e avançou pela floresta seguindo uma trilha que só ela podia ver. Um passo à sua frente, um jovem com um facão desobstruía o caminho, enquanto ela dava as instruções: Um pouco à esquerda, um pouco à direita, agora em frente. Era uma manhã abafada de setembro de 2018 e os únicos sons eram o do zumbido rítmico das cigarras e o ruído abafado do facão.

Poucos minutos depois, houve uma mudança sutil no solo macio, pois o terreno se tornou irregular, com depressões muito leves. Cariajano fez uma pausa, descansando a mão sobre uma pequena lápide redonda de madeira quase imperceptível em meio à folhagem tropical.

“Esta é a minha primeira filhinha”, disse ela.

Cariajano era uma jovem mãe quando o riacho que fornecia água e peixes para ela e outros moradores de Vista Alegre, uma comunidade indígena Kichwa ao longo do Rio Tigre, no nordeste do Peru, se tornou negro. Em algum lugar rio acima, um poço ou um cano de um dos mais novos campos de petróleo do Peru vazou nas imediações da floresta e nos cursos d’água e o petróleo foi levado correnteza abaixo.

Não muito tempo depois, as pessoas da aldeia começaram a adoecer com cólicas estomacais. Muitas morreram, contorcendo-se de dor e vomitando sangue. Entre elas estava a primeira filha de Cariajano, Lisette, de 6 meses. Mas não estava sozinha. Acenando com o braço em um arco, Cariajano gesticulou para o cemitério tomado pela vegetação. “Todas as crianças estão aqui”, disse ela.

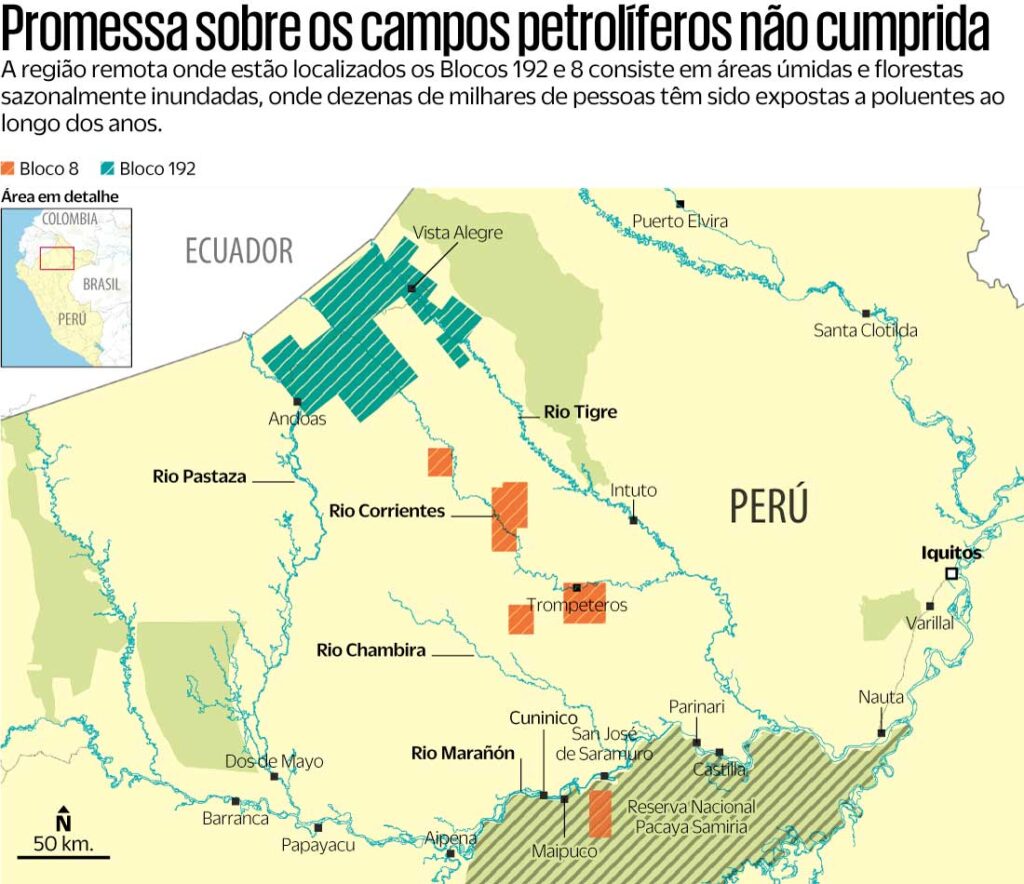

O Rio Tigre serpenteia o maior campo de petróleo do Peru, conhecido agora como Bloco 192 [Lote 192], em uma região habitada em grande parte por indígenas Quechua, Achuar, Kichwa, Kukama e Urarina. Quando os prospectores descobriram petróleo ali em 1971, funcionários do governo prometeram que a indústria traria desenvolvimento para uma região que definhava desde o colapso do boom da borracha meio século antes.

Mas 50 anos de produção de petróleo deixaram feridas profundas nas comunidades e na terra. Empresas mal regulamentadas desmataram florestas para abrir caminho aos poços de petróleo e a uma rede de oleodutos que os conectam a instalações de armazenamento na região e na costa, a mais de 800 quilômetros de distância. Os derramamentos de óleo eram ignorados, enquanto a água produzida — a água quente, salgada e carregada de metais extraída dos poços com o petróleo — era descartada em riachos ou no solo.

Neste canto remoto do Peru, onde ainda não há estradas, exceto as construídas para servir os poços de petróleo, a maioria das pessoas ainda bebe água não tratada de rios ou riachos. Quando o rio ficava negro ou a água tinha gosto salgado, aqueles que podiam cavavam poços ou caminhavam até afluentes mais limpos. Aqueles que não tinham escolha afastavam a mancha oleosa e tiravam a água que parecia limpa, sem saber que ainda continha hidrocarbonetos, metais pesados e outros tóxicos.

Quando o Peru começou a implementar uma legislação ambiental mais dura na década de 1990, danos irreversíveis já tinham sido causados. À medida que os membros da comunidade indígena passaram a entender o risco representado pelos resíduos tóxicos provenientes das operações de petróleo, começaram a se organizar para exigir água potável, assistência médica, limpeza dos locais poluídos e restauração dos ecossistemas envenenados. Àquela altura, porém, a relação deles com as petrolíferas era complicada, pois a indústria geradora de empregos e de alguns outros benefícios era a mesma que tinha contaminado suas terras, seus cursos d’água, peixes e caça e causado danos ainda desconhecidos à sua saúde.

À medida que a indústria declina, com os campos de petróleo se esgotando e as mudanças climáticas afastando o mundo dos combustíveis fósseis em direção à energia renovável, as comunidades nos campos de petróleo amazônicos do Peru ainda carecem de água potável, sistemas de saneamento, eletricidade, assistência médica e escolas decentes. Com a guerra na Ucrânia elevando os preços do petróleo a níveis recordes, funcionários do governo tentam dar uma nova vida ao setor. E embora um estudo recente do Bloco 1AB, como 192 era originalmente conhecido, e outro do vizinho Bloco 8, tenham estabelecido as bases para a reparação futura dos locais poluídos, esse trabalho – se realmente executado – levaria décadas e custaria bilhões de dólares.

Mas, apesar do futuro incerto, o tempo não apagará a lembrança de uma indústria que deixou uma marca duradoura na região e em seu povo.

Primeiros sinais de mudança

Lindaura Cariajano de oito anos e outras crianças estavam nadando quando ouviram estranhos se aproximando pela floresta. Elas fugiram em pânico, deixando para trás até as suas roupas. Os homens lhes disseram: “Estamos limpando o terreno. Estamos procurando petróleo”, lembrou ela. “Minha amiga me perguntou: ‘O que é petróleo?’”

Minha amiga me perguntou: ‘O que é petróleo?’

Lindaura Cariajano, moradora de Vista Alegre

Pouco tempo depois, mais gringos chegaram em um helicóptero – era a primeira vez que a comunidade via uma máquina dessas. Georgina Vargas, parteira de Vista Alegre, lembrou-se de se refugiar em sua casa, onde se escondeu em uma pilha de roupas. Mas seu marido, que já tinha vivido na distante planície do Rio Amazonas, não se perturbou. Ele falou para não ter medo e permitiu que os intrusos acampassem em seu jardim.

Cariajano lembrou-se dos adultos se encontrando e decidindo permitir que os homens construíssem seu campo de trabalho na beira da comunidade. Os trabalhadores ofereciam guloseimas às crianças, como bolachas e geleias – itens que nunca tinham visto antes – ou lhes davam a comida que sobrava das suas refeições. A mãe de Cariajano advertiu seus filhos para não comerem a comida estranha, dizendo estar envenenada e que havia rumores de que os forasteiros eram pelacaras, criaturas que tiravam a pele do rosto de uma pessoa e sugavam sua gordura corporal, que na Amazônia são muitas vezes associados aos estrangeiros de pele clara.

Por mais perturbadores que fossem, esses encontros iniciais mal davam um sinal das mudanças drásticas que se estenderiam rapidamente pela região bastante isolada, que incluía as bacias hidrográficas de Pastaza, Corrientes, Tigre, Chambira e Marañón, à medida que milhares de trabalhadores se reuniam para desenvolver o que se tornaria dois dos campos de petróleo mais produtivos do Peru.

Primeiro vieram os trocheros, que desobstruíram as trilhas ou trochas para a exploração sísmica. Os moradores ouviram explosões e sentiam as vibrações, enquanto os trabalhadores perfuravam e disparavam cargas em intervalos de 100 metros ao longo dos caminhos, criando ondas de choque que permitiam aos engenheiros mapear os depósitos de petróleo.

Os homens passaram semanas desobstruindo as trilhas com vários metros de largura ou mais pela densa vegetação tropical e limpando áreas maiores de tempos em tempos para permitir que os helicópteros pousassem. Eles eram acompanhados por uma “maquinaria ensurdecedora, composta por furadeiras portáteis, geradores de eletricidade, compressores de ar, motosserras, motores de popa, veículos terrestres e helicópteros, um barulho constante”, escreveu a advogada de direitos indígenas Lily la Torre em seu livro Só queremos viver em paz!

Maquinária ensurdecedora, composta por furadeiras portáteis, geradores de eletricidade, compressores de ar, motosserras, motores de popa, veículos terrestres e helicópteros, um barulho constante.

Lily la Torre, advogada

Aldeias inteiras foram deslocadas para dar lugar aos campos de trabalhadores e os trocheros, ao lançarem as linhas sísmicas, às vezes cortavam diretamente uma comunidade. Nas duas décadas seguintes, mais de 10.000 quilômetros de linhas sísmicas foram limpos no campo de petróleo conhecido primeiro como Bloco 1AB e mais tarde como Bloco 192, de responsabilidade da Occidental Petroleum, e mais de 5.000 quilômetros no vizinho Bloco 8 e 8X, operado pela empresa estatal Petroperú.

Trabalho endividado e rios tóxicos

A ruptura trouxe uma cascata de mudanças para as aldeias Quechua, Achuar, Kichwa, Kukama e Urarina ao longo dos rios, de acordo com a antropóloga equatoriana María Antonieta Guzmán-González, que estudou os impactos da indústria do petróleo, especialmente na parte superior do Rio Tigre.

“A chegada da petrolífera significou a vinda de muitas pessoas – de muitos trabalhadores, mas também de comerciantes, que se estabeleceram na área, além de vendedores”, disse ela.

“Os comerciantes e madeireiros já tinham visitado essas bacias hidrográficas, mas com a chegada das empresas exploradoras de petróleo essas atividades se intensificaram”, acrescentou.

Inicialmente, as empresas não contratavam indígenas como trabalhadores, mas os comerciantes pagavam aos membros da comunidade para lhes fornecerem carne de caça e outros produtos, sob um sistema de trabalho por dívida que existia ao menos desde o boom da borracha que varreu a Amazônia ocidental no início do século 20.

O comerciante equiparia o caçador com suprimentos, que seriam descontados de seu pagamento quando entregasse as mercadorias acordadas. Com o polegar do comerciante na balança, no entanto, o caçador muitas vezes acabava com uma dívida infinita. A combinação entre o barulho de barcos, helicópteros, construção e cargas sísmicas, juntamente com a derrubada da floresta para acampamentos e novas aldeias para acomodar o afluxo de colonos, fez com que os animais de caça fugissem das regiões que tradicionalmente eram as zonas de caça das comunidades.

A caça e a pesca para alimentar tanta gente também reduziram a população de animais selvagens, enquanto os madeireiros chegaram com as empresas aproveitando a oportunidade para cortar e vender árvores como o mogno e o cedro, extraindo da floresta as grandes árvores de crescimento lento que produziam a madeira mais valiosa.

Por toda Bacia Amazônica, a vida gira em torno dos rios. Em muitas aldeias, as casas estão dispostas em fileiras ao longo da margem do rio e, embora não haja cercas, entende-se que a área em frente a cada casa é o porto da família – local onde amarram sua canoa e realizam as tarefas diárias.

O dia geralmente começa cedo com as crianças pegando baldes de água para cozinhar e acaba com a família tomando banho no rio quando o trabalho do dia termina. Entre esse período, as mulheres lavam roupas, limpam os peixes e os bebês em pequenas jangadas. As pessoas pescam nos lagos próximos e as crianças brincam na água no calor do dia. Rios e riachos são a única fonte de água para beber e cozinhar.

Mas quando a perfuração começou nos campos de petróleo, os rios tornaram-se tóxicos.

“Antes da companhia chegar, o rio estava limpo”, disse Vargas. Mas ela se lembra de um final de tarde quando foi tomar banho no rio depois de passar o dia cuidando de suas plantações no calor tropical.

“Senti meu corpo pegajoso”, disse ela. Ela tocou a língua em sua pele. “Meu corpo tinha sal por toda parte. Meu cabelo estava todo salgado.” Ela encontrou um riacho com água limpa, onde poderia tomar banho para lavar o sal, mas ela e o marido perceberam que deveriam parar de beber a água do rio. Algumas pessoas cavaram poços. Mas para quem não tinha riachos próximos os rios eram a única opção.

Décadas de poluição

Um oleoduto de 1.106 quilômetros – uma maravilha cara da engenharia na época, que se deteriorou com o tempo – acabou sendo construído para transportar óleo cru dos campos de petróleo do norte da Cordilheira dos Andes até o porto de Bayóvar, na costa do Pacífico, incluindo um ramal da aldeia de Nuevo Andoas, no rio Pastaza. Mas até a rede de oleodutos nos campos de petróleo ser concluída, no entanto, o petróleo era transportado no curso do rio por barcaças.

“Aquele petróleo levado pelas barcaças às vezes derramava – aquilo derramava muito”, disse Cariajano segurando as mãos a cerca de 30 centímetros de distância. “O rio estava negro. As garças estavam cobertas de óleo. Elas não conseguiam voar, então morriam. O peixe saltava e caía em cima do óleo.” Ninguém explicou aos moradores que o petróleo bruto e seus subprodutos eram tóxicos, então as pessoas recolhiam os peixes e às vezes coletavam óleo em recipientes, inserindo um pavio para fazer uma pequena lâmpada.

O rio estava negro. As garças estavam cobertas de óleo. Elas não conseguiam voar, então morriam. O peixe saltava e caía em cima do óleo.

Lindaura Cariajano, moradora de Vista Alegre

Duas décadas se passariam antes do Peru começar a implementar a legislação ambiental e mais uma antes das empresas que operam os Blocos 192 e 8 reinjetassem a água produzida no subsolo, em vez de despejá-la no meio ambiente. Enquanto isso, bilhões de barris de água salgada e contaminada foram bombeados para os rios e riachos. Somente em 2008, uma média de 363.000 barris de água produzida foram despejados no meio ambiente por dia no Bloco 8 e uma média de 576.000 por dia no Bloco 1AB/192. Os danos causados por derramamentos de petróleo também persistiram, às vezes por muito tempo depois de qualquer óleo visível ter sido limpo.

Se os rios e os riachos são vitais para a vida cotidiana, são as cochas ou os lagos na Amazônia peruana que fornecem sustento aos moradores. À medida que os rios se elevam durante a estação chuvosa, a água é impulsionada para os riachos e através da floresta de planície para as cochas, que servem de viveiros de peixes. Os peixes migratórios, como o curimbatá (Prochilodus nigricans), o pacu (Mylossoma duriventre) e a cachala (Pseudoplatystoma fasciatum) aproveitam a abundância de alimentos da floresta inundada e retornam ao rio quando a estação chuvosa passa e as águas recuam.

Mas esse fluxo e refluxo, que espalha sedimentos carregados de nutrientes por toda a floresta, também pode provocar contaminantes de derramamentos de óleo que nunca foram limpos.

No dia em que Cariajano retornou ao túmulo da sua filha no cemitério coberto pela vegetação, Llerson Fachín, o jovem apu ou o líder de Vista Alegre, pisava no solo seco e rachado ao redor de Cocha Montano. Outrora um importante pesqueiro para sua comunidade, o lago é hoje apenas uma fração de seu antigo tamanho.

“Este lago tem uma história muito triste”, disse ele. “Desde a década de 1980, após um derramamento, o lago vem secando. Estamos perdendo nossos lagos, que são muito importantes para nós.”

Desde a década de 1980, após um derramamento, o lago vem secando. Estamos perdendo nossos lagos, que são muito importantes para nós.

Llerson Fachín, líder de Vista Alegre

Os moradores da comunidade se lembram do dia em que a água de Cocha Montano ficou negra por causa de um derramamento em um poço rio acima. O óleo cobriu o lago e fluiu para o Rio Tigre.

“Muitos peixes morreram aqui. A superfície estava negra, completamente preta, e os peixes boiavam”, disse Fachín, acrescentando que os contaminantes da área ao redor do poço de petróleo ainda são levados correnteza abaixo para o lago quando chove. Nenhuma das empresas que operaram no campo de petróleo o limpou.

“Nada foi reparado. Apenas a natureza o limpou – a água, a chuva, foi isso que fez a limpeza. À medida que a água subia e descia, [o óleo] foi retirado pouco a pouco”, disse ele.

Sobre as operações de petróleo, acrescentou: “Ter essas coisas significou nada mais do que morte – morte e perda de nossos recursos naturais da floresta e de toda fauna, e perdemos também muitas vidas humanas. Não posso chamar isso de progresso.”

Enlutados pelas mortes dos lagos e das crianças

Mas a morte de Cocha Montano vai além da devastação ambiental. Também marca a ruptura da relação entre a comunidade Kichwa e o mundo natural com o qual suas vidas estão inextricavelmente entrelaçadas, no qual as florestas, os rios, os peixes e os animais e todos os seres vivos têm madres, literalmente “mães” – espíritos que nutrem e cuidam deles e que deixarão os humanos desamparados se forem maltratados.

Cada riacho, cada lago tem sua madre” disse Julia Chuje Ruíz, prima mais velha de Cariajano. “Algumas são jibóias, algumas são jacarés, algumas são raias, algumas são como jaús, mas dos grandes. Algumas são onças. Cada zona tem sua madre. Como o rio também — toda lagoa tem sua madre. Mas quando chega [a contaminação], a madre precisa partir. Ou morre ou parte. Aonde ela irá? E o lago seca. O mesmo aconteceu com Montano.”

Quando a mancha oleosa banhou o rio seguindo a correnteza, enegrecendo o lago e desembocando no Rio Tigre, “um jacaré gigante morreu ali. Um enorme jacaré saiu do lago. Passou por aqui, acima de Vista Alegre”, disse Julia Chuje, gesticulando para longe. “Há uma lagoa ali no rio. Um enorme jacaré passou por lá. Saiu da cocha e talvez tenha morrido.”

E o lago secou.

Aparentemente, veio para acabar com a gente. Tantas mortes e quem vai pagar? Quem vai pagar pelo mal que foi feito?

Julia Chuje Ruíz, moradora de Vista Alegre

“Montano é um grande riacho com afluentes menores”, acrescentou ela. “Eles também secaram. Porque sua madre partiu. Sua madre morreu. Quem vai cuidar deles? Eles também morreram. A cocha secou. O riacho secou. Não restou nada.”

Julia Chuje tinha 13 anos quando os primeiros petroleiros chegaram a Vista Alegre limpando as linhas sísmicas, que mudariam sua vida e a de seus vizinhos de maneiras que nem podiam imaginar. “O que a empresa veio fazer?”, questiona. “Aparentemente, veio para acabar com a gente. Tantas mortes e quem vai pagar? Quem vai pagar pelo mal que foi feito?”

Nenhuma investigação abrangente foi feita, então ninguém sabe realmente o que matou a maior parte de uma geração de crianças em Vista Alegre, juntamente com alguns dos jovens recrutas em um posto militar próximo, em um período bastante curto.

José Alvarez, que hoje chefia o escritório de biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente do Peru, tropeçou no cemitério cheio de pequenas sepulturas no início dos anos 1990, quando trabalhava na bacia do Tigre. De acordo com especialistas que ele consultou na época, os sintomas eram consistentes com hepatite – provavelmente trazidos para a área por trabalhadores dos campos de petróleo e possivelmente exacerbados pela exposição a contaminantes no meio ambiente. As vítimas foram enterradas nos arredores do cemitério comunitário e as famílias se mudaram. Alguns se estabeleceram do outro lado do rio, a uma curta viagem de barco, onde hoje está a Vista Alegre, e alguns na comunidade vizinha de Remanente ou em outras aldeias.

Aos poucos a floresta se apropriou das sepulturas, mas não consegue apagar a lembrança.

O cemitério “está abandonado, porque é longe para vir”, disse Cariajano de pé entre as árvores. Além de sua filha recém-nascida, mais tarde perdeu outros dois filhos, que estão enterrados não muito distante dali.

“Meus filhos morreram vomitando sangue”, disse ela. “Estou triste pelos meus filhos. Até as antas morreram bebendo água daquele riacho. Essa contaminação ainda existe. O governo não se importa. Eles estão em paz – eles comem, bebem, seus filhos estão bem e estamos ferrados aqui com essa contaminação”.

Ela descansou a mão na pequena lápide de madeira.

“Esta é minha primeira filha”, disse ela. “Ela estaria com 35 anos hoje.”

*Nota do editor: Lindaura Cariajano Chuje morreu de câncer de pele em 2019.*

*Esta é a primeira de uma série de três reportagem sobre os impactos causados pela exploração de petróleo na Amazônia peruana.

Este projeto Mountains and Jungle foi desenvolvido com o apoio da Gordon and Betty Moore Foundation e InquireFirst