Abertura da Transamazônica levou à Terra Indígena Tenharim do Igarapé Preto a mineração de cassiterita, explorada durante duas décadas pelo grupo Paranapanema. Uma ação na Justiça Federal cobra indenização da mineradora ao povo pela destruição do território

Quando falamos a respeito das implicações atuais da interferência humana no meio ambiente, com florestas de pé por séculos reduzidas às cinzas em poucas horas, a isso legamos um cenário para o fim do mundo, ou daquilo que conhecemos como tal, ignoramos os mundos que já acabaram e hoje estão se reerguendo dos escombros deixados para trás por um modo de vida predador.

Um destes mundos é o dos Tenharim do Igarapé Preto, cujo declínio se deu entre os anos de 1970 e 1989 com a presença da mineradora Paranapanema, a “firma”, como os Tenharim a chamam até hoje, que teve empresas variadas operando no território indígena, localizado no município de Novo Apurinã (AM) .

Até a abertura da Rodovia Transamazônica : Rodovia Transamazônica, é uma rodovia federal não concluída com extensão de 4 260 km criada durante o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici que liga a cidade de Cabedelo, na Paraíba a cidade de Lábrea, no estado do Amazonas , a BR-230, o povo ocupava uma vasta porção de terras dos Campos Amazônicos, encraves de Cerrado em plena floresta Amazônica, até a margem direita do médio Madeira. Hoje os Tenharim vivem em uma Terra Indígena homologada com ares distópicos.

Os efeitos da mineração de cassiterita, mineral portador de estanho, estão presentes na vida e no ocaso dos Tenharim. Técnicas de exploração da lavra deixaram a terra desmatada entre escavações e cavas, máquinas desmontadas (hidráulicos, balsas e dragas) esparramadas por todo o canto e ocupação de áreas para deposição de rejeitos.

“Nunca houve uma reparação do que aconteceu ou ajuda para recuperar o ambiente. A mineradora ficou com as riquezas do solo e nos deixou a pobreza, a destruição, montanha de sucata, terra infértil”, conta Plínio Tenharim, integrante da Associação do Povo Indígena Tenharim do Igarapé Preto (Apitipre).

Com o governo Jair Bolsonaro, dois fatores se somam ao quadro de alarme: o apoio à ação garimpeira na Amazônia, com o presidente tendo ele mesmo um passado de envolvimento com o garimpo, associado ao desmonte da Fundação Nacional do Índio (Funai) e dos demais órgãos de proteção e fiscalização ambiental.

Incentivada pela Ditadura Militar (1964-1985), o grupo Paranapanema chegou ao território tradicional em 1969. No ano seguinte conseguiu autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) para duas lavras e tirou os Tenharim de seus afazeres e economia tradicionais impondo o universo exaustivo do trabalho nas minas; convertendo aldeias em vilas operárias, com casas de madeira e teto de zinco.

Mas dizer que os militares incentivaram a presença da mineradora no território Tenharim é não contar a história da forma devida. A Paranapanema e a ditadura atuaram juntas na execução do projeto da Transamazônica, peça chave do Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) e seus objetivos de sanar a integração incompleta do país.

De acordo com Laudo Pericial incorporado à Ação Civil Pública impetrada pela Funai na Justiça Federal do Amazonas, em 2010, objetivando a reparação pelos danos socioambientais causados, há quatro eixos centrais que afetam o modo de vida dos Tenharim, fora as descrições a respeito do meio ambiente e da parte sociocultural, em consequência da atividade da mineradora, no intervalo compreendido entre os anos de 1970 a 1989: impactos na alimentação, residência, costumes e rituais da vida, além do eixo que examina as questões de saúde e língua nativa.

“Quando a Paranapanema saiu, além de deixar tudo isso que tá aqui até hoje para trás, retirou também toda a assistência que dava ao povo

Plínio Tenharim, integrante da Apitipre

“Quando a Paranapanema saiu, além de deixar tudo isso que tá aqui até hoje para trás, retirou também toda a assistência que dava ao povo por ter tirado da gente as roças, a caça, a pesca, a coleta para trabalhar nos garimpos. Uma noite (a aldeia) foi dormir com comida e no outro não sabia o que fazer para viver no meio daquela cidade abandonada”, denuncia Plínio.

A presença da Paranapanema na TI Igarapé Preto se estendeu por duas décadas, entre 1969 e 1989, em uma zona de transição, intermediária entre campos e matas, estratégica para o melhor aproveitamento dos recursos naturais. No lugar deste manejo, conta Cleudo Tenharim, “a empresa pagava salário e se (o funcionário) faltasse descontava, levava advertência e até era dispensado”.

A jornada de trabalho para os contratados (inclusive os Tenharim) era de segunda a sábado, das 6h às 18h. Os homens que trabalhavam na empresa tinham horários restritos e menor disponibilidade para cuidar das roças familiares, o que levou à redução da produção dos roçados e na variedade de itens, bem como a sua diminuição na rotina do povo.

Os Tenharim foram proletarizados em seu próprio território para décadas depois serem colocados de volta a sua antiga condição, mas sem os recursos necessários à retomada da economia e ordem social que sustentavam o povo. Nem mesmo a figura do pajé existia mais, desdobrando impactos no mundo não-material.

também acostumamos com açúcar, arroz, feijão e não tinha onde comprar. Isso prejudicou muito a gente, viu?

Cleomar Tenharim

“E também acostumamos com açúcar, arroz, feijão e não tinha onde comprar. Isso prejudicou muito a gente, viu? Eu me lembro um pouquinho quando a gente não tinha nada, a gente ficava praticamente assim…não tinha onde comprar, na verdade. A gente ficava preocupado com o alimento da gente.Tinha caça, mas depois de acostumado com arroz, feijão, macarrão, dificultava pra gente. Era só carne, peixe e farinha”, declarou Cleomar Tenharim à equipe pericial enviada pela Justiça Federal à TI.

Danos ambientais permanentes

Antes da chegada da Paranapanema e da Transamazônica, os Tenharim conviveram com a seringa e a coleta da castanha, extrativismos com comercialização controlada, sobretudo junto aos regatões : pequeno comerciante que entra nos rios e igarapés com sua pequena embarcação carregada de miudezas. Esses contatos, conforme estudos antropológicos, começaram a ocorrer por volta da década de 1940. Os Tenharim têm população de 962 indígenas, sendo 737 na TI Tenharim Marmelo, 137 na TI Tenharim do Igarapé Preto e 88 na TI Sepoti (IBGE, 2010).

São três terras indígenas diferentes para um mesmo povo devido ao padrão de ocupação territorial e as diferenças estabelecidas entre os três subgrupos (Marmelos, Igarapé Preto e Sepoti), mesmo que compartilhem rituais, casamentos, trocas para a subsistência e uma variedade de impactos gerados com a chegada rodovia.

O contato pré-mineração havia redesenhado a vida do Igarapé Preto, de modo específico, mas com tintas leves, levando-o a ter mais conhecimento da população regional envolvente, não mais restritos às relações com o Tenharim Marmelos, Jiahui e os Parintintin, todos de filiação linguística Tupi-Guarani e subgrupos Kagwahiva que migraram do Tapajós para o sul do Amazonas, no século XVIII, e se dividiram em pequenos núcleos familiares formando estes povos em suas configurações contemporâneas.

Nada disso, porém, chegava perto das proporções apocalípticas que viria a seguir. “As aldeias até então estavam mais concentradas no eixo do rio Marmelos e depois, com a estrada, acontece a migração para a beira da Transamazônica, estratégia da Funai para facilitar o atendimento, a sedentarização, e depois se torna estratégia para proteger o territórios. É uma mudança de proporções gigantescas”, ressalta o advogado que representa a Apitipre na ação da Funai, Aluisio Azanha.

Acontece a migração para a beira da Transamazônica, estratégia da Funai para facilitar o atendimento, a sedentarização, e depois se torna estratégia para proteger o territórios. É uma mudança de proporções gigantescas

Aluisio Azanha, advogado da Apitipre

O antropólogo Edmundo Peggion, responsável pelo Relatório de Delimitação da Terra Indígena, publicado em 1997, lembra que ao chegar pela primeira vez no Igarapé Preto, na segunda metade da década de 1990, teve um baque: ao se deparar com uma paisagem lunar, “de outros planetas”: solo revirado, deserto com crateras e lagos “muito estranhos”.

As dissociações levadas pela rodovia mudaram de forma abrupta a compreensão do espaço territorial Tenharim, além de ter se tornado um espaço de mortes por doenças desconhecidas, levadas aos indígenas pelas diversas frentes de expansão facilitadas pelo empreendimento.

Conforme o Relatório de Delimitação, em 1997 os Tenharim do Igarapé Preto foram reduzidos a 47 integrantes. Em 1994, a Funai contabilizou 60. Ou seja, mesmo após a saída da mineradora, em 1989, os Tenharim seguiram sendo reduzidos e a população só voltou a crescer, para ocupar este espaço a ser restabelecido, após a demarcação.

“A compreensão do espaço territorial é então uma compreensão cosmológica que implica em caminhos, lugares. É quase que um espaço para ser lido pelas pessoas. Lugares de encontros, confrontos. Roçados, aldeias antigas. É uma concepção de outra ordem. A abertura da Transamazônica foi algo inimaginável. Foi uma ruptura distópica mesmo”, defende Peggion.

O antropólogo conta que durante a permanência da Paranapanema houve o uso de recursos florestais (madeira), caça de animais silvestres e recursos pesqueiros, afugentamento da fauna (mamíferos, aves e répteis); a alteração dos cursos dos igarapés e consequente destruição de habitats aquáticos, que levou à drástica redução de peixes, anfíbios, répteis, aves e invertebrados.

Antes da mineradora, os Tenharim tinham os Oré Porywykyhawa, o “nosso local de trabalho”, aldeias usadas para a retirada dos produtos conforme a sazonalidade. Nelas eram abertas roças de mandioca e delas os Tenharim partiam para pescarias que alcançavam a boca dos rios Madeirinha, Machado e do rio Roosevelt.

Cinco destas aldeias foram completamente destruídas pela lavra da mineração. Conforme o laudo pericial, foi possível observar nestes locais vestígios da exploração mineral como ramais abandonados, restos de tambores e carcaças metálicas.

“Após percorrer de barco todo o trecho do Igarapé Preto desde o ponto de embarque até a região da Volta Grande, constata-se as condições do leito do igarapé: encontra-se completamente modificado, mostrando vários trechos com forte assoreamento. Esta condição de assoreamento é marcada pela presença de extensos bancos de areia, que podem ser vistos nas imagens de alta resolução espacial”, observaram os peritos.

Nbotawa: a festa da colheita

“Nós perdemos cerimônia de casamento, cerimônia de menina moça, nós perdemos a festa Nbotawa que não existe mais aqui, nós perdemos. Que nós tem aqui só pras família, nós perdemos também quando a gente vai pro mato, nós perdemos também quando nós juntava vai pro mato passa 2,5 dias, trazer uma caça pra família toda. Isso aqui não tem mais. Então essa firma (Paranapanema) mudou muito”, declarou Ponciano Tenharim no laudo Laudo Pericial.

Os Tenharim retomam hoje a festa a qual Ponciano se referiu, a celebração da colheita, Nbotawa, ritual central que congrega aspectos de reciprocidade e redistribuição entre aldeias e clãs do Igarapé Preto. Originalmente, a Nbotawa era uma festa anual, realizada entre os meses de julho e agosto, na época da colheita da castanha.

O sistema cosmológico e de parentesco Tenharim, conforme o estudo de Peggion, apresenta duas metades exogâmicas ou clãs, Kwandu-Taravé e Mutum-Nhanguera. A cada ano, um clã fazia a festa em homenagem ao outro clã: “Um faz festa pro outro. Tarawé faz festa pro Mutum e Mutum faz festa pro Tarawé”, diz Cleudo Tenharim. O ritual é intrínseco à questão da recuperação territorial.

Plínio Tenharim afirma que a Paranapanema realizou lavras sobre cemitérios e antigas aldeias, às margens do Igarapé Preto, o principal igarapé do território, a cerca de 1 km do local em que o povo residia. Também trouxe pessoas de fora, chegando a ter 700 funcionários não-indígenas, que passaram a habitar a terra.

Rede elétrica e sanitária, estradas dentro da terra, pista de pouso com decolagens e aterrissagens constantes, casas, quadra de esportes, depósitos, escritórios, posto de saúde, escola, igreja, alojamento. “Ergueram uma cidade. O mundo que a gente conhecia antes não existia mais”, atesta Plínio.

Ergueram uma cidade. O mundo que a gente conhecia antes não existia mais

Plínio Tenharim, membro da Apitipre

Azanha ressalta que os Tenharim tinham uma série de trocas, caminhos para encontros entre os subgrupos, nos rituais em conjunto com Marmelos, “existia essa troca, que se mantém até hoje, mas na época sofreu essa interferência catastrófica”.

Antes da rodovia e da mineradora, o Serviço de Proteção ao Índio (SPI) havia feito o contato com os Parintintin. “O SPI cria um posto, o estabelece e pula fora. Era a estratégia do SPI. Os Parintintin sofrem com as doenças e a aculturação. Então havia essa presença errática do Estado, mas não havia grandes empreendimentos. Lógico que a ação do SPI prepara o terreno para o que viria”, completa Azanha.

Então a relação explode com o empreendimento da Transamazônica, com a mudança de padrão de ocupação do território da economia extrativista para o modelo de desenvolvimento capitalista de empresas de grande porte para indústria da mineração “O que era ruim e controlado, explode num contato intenso. Uma coisa era o extrativismo, mas depois chegam empresas vendendo posses, passam títulos”, explica o advogado.

Marmitas e língua proibida

Com o efeito de desestimular os Tenharim a seguir com a agricultura e impedir a saída deles do território, a Paranapanema distribuía marmitas. O povo passou a viver confinado em um regime de trabalho braçal e impedido de seguir com suas práticas e costumes. Na escola não se podia falar a língua nativa.

“Os Tenharim eram proibidos de acessar áreas determinadas. Eles foram empurrados mesmo para uma pequena porção do próprio território. Tinham que viver ali, sem contato com o mundo exterior, trabalhando nas lavras e se alimentando e morando com esse aparato levado pela Paranapanema”, ressalta Azanha.

Episódios que remetem ao absurdo ficcional fazem parte da memória coletiva de Tenharim e estão relatados nos autos. Não é possível definir o ano, mas um funcionário da Paranapanema levou búfalos para a Terra Indígena. A empreitada acabou com os animais soltos na floresta, se tornando selvagens, tão perigosos quanto as onças. Por algum tempo foi a caça possível dos Tenharim.

O advogado da Apitipre lembra que, por exemplo, na TI Tenharim Marmelos, um funcionário da Paranapanema levantou um restaurante para atender a demanda crescente de forasteiros atrás de riquezas, e gente caçando trabalho ou a serviço que circulava por aquelas estradas, atendendo as frentes de expansão cada vez mais intensas. Mais do que um restaurante, hoje há uma vila povoada por não-índios.

Para se ter a dimensão da tragédia vivida pelos Tenharim, em 1986, 95% do território reivindicado, estava tomado por lavras autorizadas ou em análise pelo DNPM. Toda a exploração de estanho em Rondônia era feita pela Paranapanema nas décadas de 1960 e 1970.

“O que temos é o seguinte: ocupam o território e colocam os Tenharim para trabalhar. Como se não fossem donos do território e a empresa estivesse fazendo o favor de dar uma política de assistência, marmita, casa, roupas. As políticas de assistencialismo e sedentarização foram introduzidas pela Paranapanema. Esse é um problema tão forte quanto a destruição ambiental. Então a fragilidade era grande. Chegou a um ponto em que falaram para os tenharim: pronto, vocês não são mais indígenas”, se indigna Azanha.

Um negócio levou ao outro

Quando a presidente Dilma Rousseff pediu a realização de estudos sobre a Bacia Hidrográfica do Amazonas, tão logo assumiu a Presidência, em 2010, a Terra Indígena Tenharim do Igarapé Preto recebeu a visita de servidores da Funai que buscavam junto aos indígenas anuência para o ingresso de grupos técnicos em regiões do território tradicional.

Depois da reunião de apresentação dos objetivos dos estudos, seus fins e como eles ocorreriam, os servidores ouviram a contrapartida proposta pelos Tenharim: a Funai teria de ajudá-los a se livrar do garimpo de cassiterita. Coube à direção do órgão formular uma estratégia e estabelecer o entendimento de que a Paranapanema deveria ser responsabilizada a pagar pelo o que fez enquanto explorava a Terra Indígena.

A Funai decidiu então ajuizar, por intermédio de sua Procuradoria Especializada, a Ação Civil Pública em curso. Ao processo foi juntado um conjunto probatório “para demonstrar a responsabilidade das mineradoras pela conduta ilícita no cometimento dos danos socioambientais ao povo Tenharim do Igarapé Preto”, conforme os autos registrados em laudos ambientais, relatórios antropológicos, arquivos históricos e depoimentos dos indígenas.

Enquanto a mineradora rasgava os territórios indígenas para abrir a Transamazônica, um trecho da rodovia cortou literalmente ao meio aldeia Tenharim Marmelos, funcionários da mineradora prospectam em seu entorno. O arranjo atendia à Ditadura Militar e seu projeto de integração, hoje um genocídio atestado, ao mesmo tempo em que era um negócio lucrativo para a Paranapanema. Todos ganharam, menos os indígenas.

O resultado se mostrou tão favorável a ponto da mineradora abrir uma outra via, a Estrada do Estanho, que parte do quilômetro 150 da Transamazônica indo ao encontro da Terra Indígena Igarapé Preto. Quem passa pela estrada, que corta o Parque Nacional dos Campos Amazônicos, criado em 2006, pode avistar os escombros da infraestrutura fantasma deixada para trás pela Paranapanema.

Com a saída da mineradora, em 1989, os ramais de uso não foram inutilizados, o que facilitou a entrada de madeireiros e garimpeiros em busca das lavras que a mineradora deixou para trás. Além de acampamentos e moradias, depósitos, lixões, pista de pouso e pontes. A lista é interminável e consta do processo judicial.

Saíram sem avisar. Ficou muito papel, muito papel, tudo espalhado, coisas de escritório. Abandonaram tudo. Parece que fugiram

Plínio Tenharim, membro da Apitipre

Ruínas de alvenaria, rios assoreados, montanhas de sucatas e até hoje espanta os Tenharim a rapidez com que a mineradora se retirou. “Saíram sem avisar. Ficou muito papel, muito papel, tudo espalhado, coisas de escritório. Abandonaram tudo. Parece que fugiram”, conta Plínio.

Garimpo artesanal

Os Tenharim estavam livres para desfrutar de uma paisagem modificada, virada pelo avesso. Uma década e meia depois da chegada da Paranapanema, nas prospecções de 1969, rituais haviam sido interrompidos, não havia caça, coleta e a terra estava infértil para a agricultura há muito não praticada. Se habituaram ao assistencialismo forçado.

Com o território arrasado, e sem ter o que comer, e nisto não há exageros, na medida em que não havia roças, floresta reduzida para caçar e coletar, além das águas poluídas de modo a restringir a pesca, os Tenharim foram induzidos a reaproveitar as minas de cassiterita, a partir de 2002. Se elas não serviam mais à demanda de padrão industrial, de forma artesanal ainda rendiam.

Enquanto funcionários das empresas do grupo Paranapanema, os Tenharim foram treinados para o garimpo; a estrutura econômica autóctone, que os manteve por séculos, em harmonia com a floresta, foi desfeita, e com ela a própria estrutura social.

Conforme consta no Laudo Técnico incorporado à ação judicial, a que o InfoAmazônia teve acesso, 2500 árvores utilizadas para a coleta e extrativismo, como castanhais e seringais, foram postas ao chão. Os igarapés Grota Rica, Limão e Preto foram represados ou tiveram seus cursos alterados, sendo que toda a área de mata ao redor deixou de existir.

Azanha explica que a diferença fundamental para o destino dos Tenharim do Igarapé Preto para os Tenharim do Marmelos, na medida em que compartilham relações familiares e cosmológicas, é que a Terra Indígena Marmelos foi logo demarcada com a chegada da rodovia; Igarapé Preto, não: a demarcação só ocorreu em 1997 e a homologação veio apenas em 2004. O fato foi definitivo para selar o destino do povo atrelado ao garimpo.

“A demarcação, mesmo com todas as limitações, ocasionadas pela Transamazônica, naquele contexto, foi fundamental para que os Tenharim do Marmelos organizassem a resistência. No caso do Igarapé Preto só aconteceu no final da década de 1990. Os Tenharim do Igarapé Preto, quando a Paranapanema saiu do território, estavam sem terra demarcada, viciados na estrutura assistencialista forçada e com o território devastado. Por isso fazem o reaproveitamento do garimpo”, explica o advogado da Apitipre.

Conforme os Tenharim, esse aproveitamento artesanal não acontece de forma constante. Os laudos anexados ao processo judicial atestam a dinâmica. No geral, o garimpo é realizado em momentos de maior dificuldade. Contudo, operações de combate ao garimpo ilegal ocorreram na TI por força da Frente de Proteção Etnoambiental Madeirinha-Juruena, da Funai, como a que o Ibama apoiou em maio de 2018.

Há duas razões apontadas para a oscilação da atividade: os Tenharim não desejam o garimpo como estrutura econômica e a retirada da cassiterita tem um manejo bastante trabalhoso para um custo-benefício baixo e aquém das necessidades do povo.

O que a gente ia fazer? Não tinha nada na terra. Caça foi embora. A máquina que usavam era um monstro que revirava o solo jogando tudo e o que tinha embaixo, o subsolo, para o alto

Plínio Tenharim, membro da Apititre

“O que a gente ia fazer? Não tinha nada na terra. Caça foi embora. A máquina que usavam era um monstro que revirava o solo jogando tudo e o que tinha embaixo, o subsolo, para o alto. Rios contaminados e nos acostumaram com marmita, essas coisas”, diz Plínio Tenharim.

Demarcação tardia

O processo demarcatório passou a correr ainda com a presença da Paranapanema no território. Teve início com a identificação em 1985, sua interdição em 1987 e a declaração em 1989, ano em que a mineradora desapareceu deixando muito mais do que simples vestígios.

A declaração da terra foi revisada em 1997, em face da nova Constituição, e novamente identificada. Dois anos depois obteve a declaração definitiva e em 2004 a homologação registrada na Secretaria de Patrimônio da União (SPU).

Na petição inicial, a Funai apontou os danos ambientais causados pela atividade de mineração na TI, a existência de um “vínculo indissociável” entre os danos ambientais e socioculturais no caso em apreço, no qual assume maior relevância em se tratando de uma comunidade indígena, e a imprescritibilidade da reparação dos danos cometidos pela Paranapanema e Mineração Taboca, uma das empresas do grupo que operaram naquelas paragens.

Por sua vez, a Paranapanema se defende alegando que quando iniciou a exploração minerária não havia Terra Indígena demarcada, e o próprio governo havia dado autorização para a operação das lavras. Alega ainda haver inexistência de conduta ilícita, ausência de nexo causal entre a atividade econômica das empresas e os danos alegados e a existência de outros fatores que influenciaram o dano ao meio ambiente.

“O fato da Terra Indígena não estar demarcada à época da instalação e operação da Paranapanema não retira o caráter inalienável da Terra Indígena e a nulidade e extinção dos efeitos jurídicos dos atos que tenham por objeto o seu domínio, posse e ocupação. Tanto o atual texto constitucional como a Constituição Federal de 1969 asseguraram o caráter inalienável da terra indígena e nulidade dos atos e títulos que tenham por objeto sua ocupação e posse, independente de estar ou não demarcada administrativamente”, afirma o advogado da Apitipre.

O fato da Terra Indígena não estar demarcada à época da instalação e operação da Paranapanema não retira o caráter inalienável da Terra Indígena e a nulidade e extinção dos efeitos jurídicos dos atos que tenham por objeto o seu domínio, posse e ocupação

Aluízio Azenha, Advogado da Apititre

O Ministério Público Federal (MPF) e a Apitipre ingressaram no polo ativo da ação. No caso do ingresso da Apitipre, as mineradoras entraram com embargos declaratórios não aceitos pela Justiça Federal, que deferiu o ingresso. O processo segue em curso e com movimentações em fevereiro deste ano.

“Queremos indenização para recuperar a terra. Hoje voltamos a fazer parte do ritual com os parentes, a sediar o atual na nossa aldeia. Melhorou alguma coisa e estamos resistindo. Mas a devastação está aqui, impedindo a gente de não precisar mais nunca do garimpo”, relata Plínio.

Heranças da ditadura

Na Terra Indígena Igarapé Preto, três anos depois de encerrada a Ditadura Militar, o retrato é de completa devastação: dos 79.500 hectares de área tradicional identificada pela Funai, o DNPM concedeu 11 alvarás de exploração mineral em 58.799 hectares; quatro requerimentos aguardavam os respectivos alvarás para iniciar os trabalhos em mais 16.654,95 hectares.

Dos 79.500 hectares de área tradicional identificada pela Funai, o DNPM concedeu 11 alvarás de exploração mineral em 58.799 hectares; quatro requerimentos aguardavam os respectivos alvarás para iniciar os trabalhos em mais 16.654,95 hectares

Perto de 95% do território, portanto, vinha sendo fustigado por lavras e prospecções desde pelo menos 1969. A presença de uma indústria de considerável impacto socioambiental articulada a partir de um grande empreendimento, caso da Transamazônica, emergiu no pós-ditadura em um quadro dramático mais amplo vivenciado pelos povos indígenas na Amazônia.

Era terça-feira, 15 de abril de 1986, quando essas informações chegaram ao ministro das Minas e Energia do governo José Sarney, Aureliano Chaves. Em seu gabinete, na Esplanada dos Ministérios, recebeu de representantes da União das Nações Indígenas, Coordenação Nacional dos Geólogos (Conage), Associação Brasileira de Antropologia e Conselho Indigenista Missionário (Cimi) o relatório “Empresas de Mineração e Terras Indígenas na Amazônia (CEDI/Conage)”. O CEDI, Centro Ecumênico de Documentação e Informação.

Um calhamaço de quase 300 páginas, disponível no acervo indígena do Armazém Memória, revisitado pela Comissão Nacional da Verdade (CNV), em 2012, com a sistematização inédita – de dados oficiais e recolhidos nas aldeias – contendo o resultado do PND militar na Amazônia.

Circunscrito na obsessão paranóica das Forças Armadas sobre a região, o relatório era o mapa de extermínio de populações indígenas das mais variadas formas, seja por doença, napalm (caso Waimiri-Atroari), assassinatos por encomenda, exploração sexual de mulheres. O objetivo era um só: abrir caminho para a marcha fúnebre do desenvolvimento.

Ocorre que o ministro Aureliano Chaves havia sido vice-presidente de João Batista Figueiredo, o último presidente da ditadura, tendo participado do golpe que depôs João Goulart, em 1964. Nas décadas seguintes se manteve leal ao regime até a transição para o governo civil, da qual passou a fazer parte. Foi parlamentar pela Arena e governador de Minas Gerais por via indireta. Um político de destaque e com senso de oportunidade, sendo próximo de líderes do campo democrático, como Tancredo Neves.

Mesmo levando adiante denúncias dos arbítrios do governo militar para um ex-integrante do regime, os povos indígenas descortinavam algo escondido nas sendas de um Brasil vendido como inóspito, selvagem e sem dono.

Longe da publicidade ufanista sobre a abertura da Transamazônica, e combatida pela censura, a realidade mostrava que o caminho da rodovia estava repleto de povos indígenas que viviam em manejo econômico e cosmológico dos milhares de quilômetros quadrados de floresta devastados.

O Igarapé Preto constava como uma das 27 Terras Indígenas de categoria nível 3, estágio para territórios identificados ou interditados com memorial descritivo pela Funai, mas sem demarcação concluída. Para essas terras o DNPM concedeu 188 alvarás e 811 requerimentos aguardavam por uma decisão do órgão enquanto Chaves ouvia os seus interlocutores, entre eles Ailton Krenak, a antropóloga Manuela Carneiro da Cunha e o indigenista Antonio Brand.

No relatório consta que em março de 1972 o Diário Oficial da União (DOU) publicou o primeiro alvará concedido para a Jatapú Min. e Com. Ltda explorar cassiterita no território Tenharin do Igarapé Preto. A Rodovia do Estanho, com 210 quilômetros de estrada sem asfalto no rumo da Terra Indígena, escoava os minérios.

A rodovia passa hoje feito pavio de vela pelo Parque Nacional dos Campos Amazônicos, administrado pelo ICMBio. Naquele tempo, e até os dias de hoje, a Paranapanema considerava aquelas terras como de ninguém, ou melhor, de quem as comprasse. Na Justiça Federal, inclusive, o argumento da companhia perpassa a ideia de que não havia demarcação tampouco era uma área de proteção ambiental.

PGTA e indenização

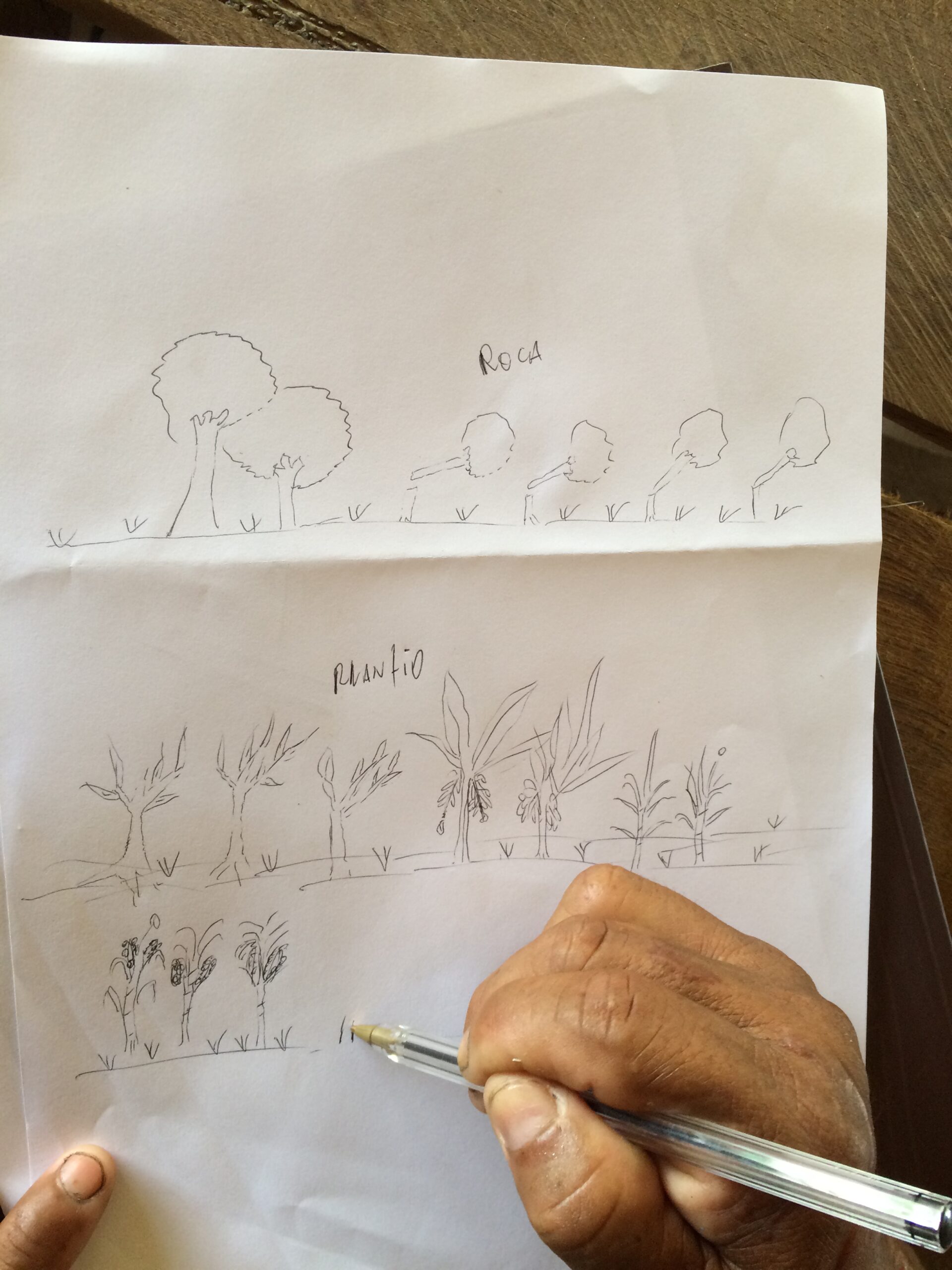

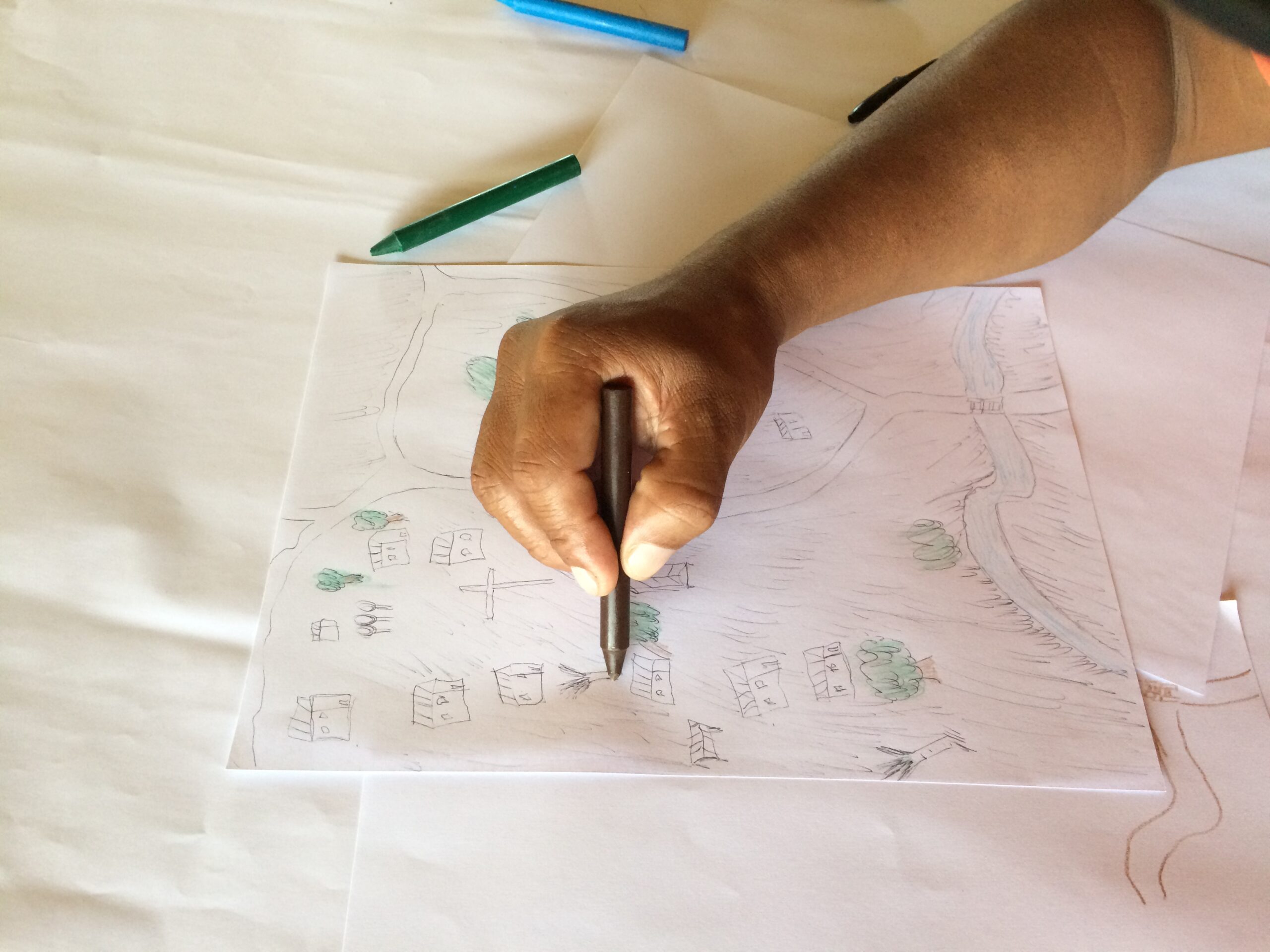

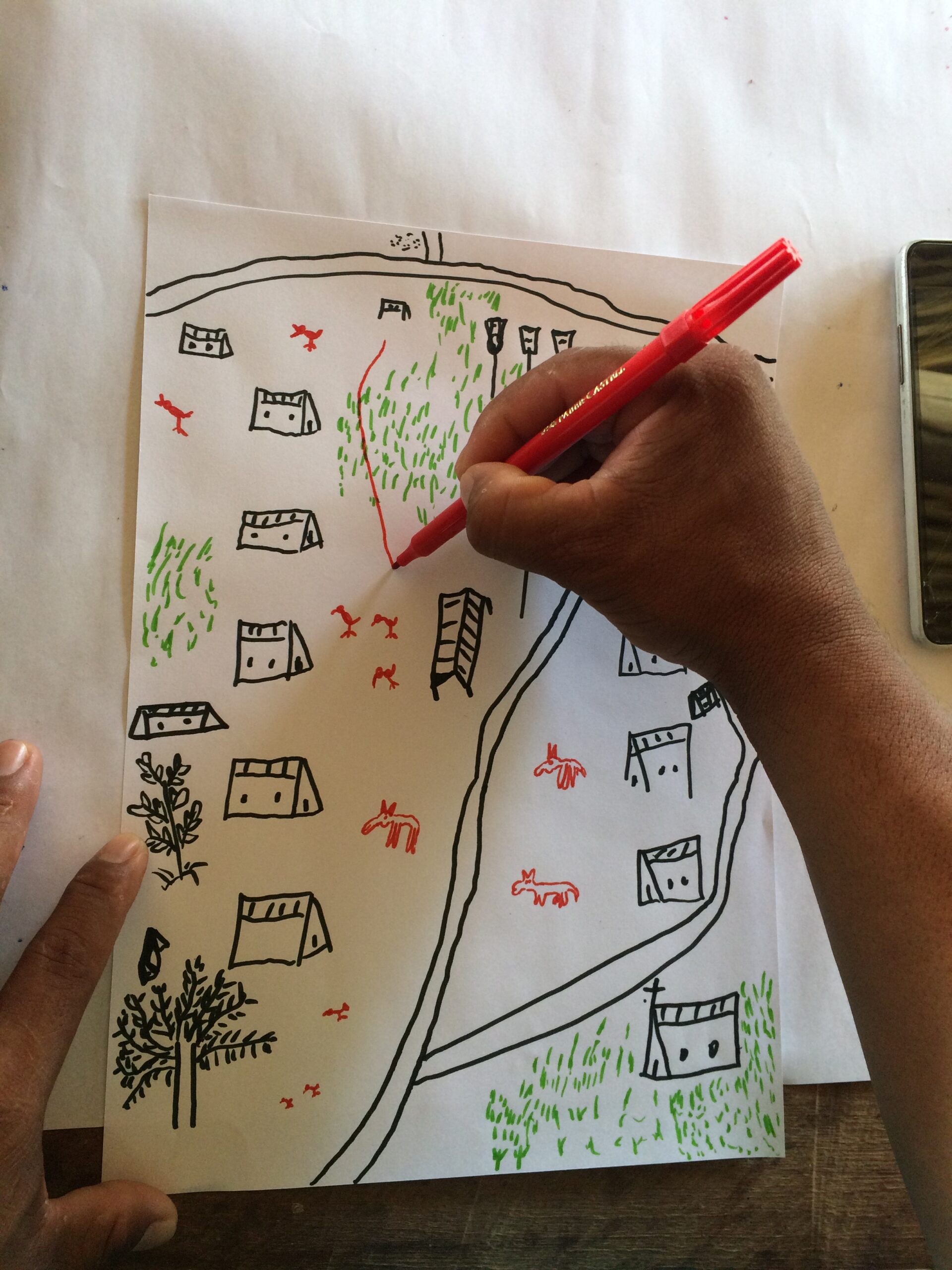

A Apitipre teve o apoio do Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB) para a realização do Tenõnde’Hú, o Plano de Gestão Ambiental e Territorial da Terra Indígena Tenharin do Igarapé Preto, publicado em 2021. O PGTA Tenharim do Igarapé Preto tem como objetivo dar suporte para a ação judicial movida contra a Paranapanema. “Pelo PGTA, elaborado de forma participativa, com todas as lideranças e anciãos, em oficinas e reuniões, temos o norte de como os Tenharin querem cuidar do território”, explica o assessor de campo do IEB, Derick Farias.

No plano estão todas as ações a serem executadas. Esta é a base de definição do recurso que irá para a Apitipre em forma de indenização, objeto da ação judicial movida pela Funai. “Quando chegamos à Terra Indígena o que vemos inicialmente é um mar de devastação, áreas sem floresta. Os impactos sociais também são muito visíveis. A língua materna é pouco falada pelos jovens, que não tem a facilidade. Então estamos muito focados nesse aspecto”, diz o assessor.

O IEB executa diversos projetos junto aos Tenharin do Igarapé Preto envolvendo saúde diferenciada, educação e acompanhamento de ações judiciais, tendo como base o fortalecimento institucional da Apitipre. “Nosso trabalho envolve formação e a sistematização das ideias que os indígenas têm e ainda o desafio de tornar didática a explicação do conteúdo de processos judiciais e prestar assessoria para idas a Brasília tratar dos assuntos pertinentes com as autoridades públicas”, explana Farias.

Para o assessor do IEB, o principal desafio é reflorestar as áreas degradadas para restabelecer a coleta, a caça e as roças. O que demanda ações de curto, médio e longo prazo.

Mesmo com melhoras, a Terra Indígena ainda se encontra com um alto índice de degradação. Há projetos envolvendo o controle social dos grandes empreendimentos do entorno do território e a implementação de sistemas agroflorestais para fomentar a economia sustentável – nos moldes de como era antes da chegada da Transamazônica e Paranapanema.

“Vamos pegar, inicialmente, uma área degradada e fazer o plantio de várias espécies nativas. A ideia é emular o sistema da floresta onde tem plantas florestais, as frutíferas e as espécies agrícolas, que têm uma duração de curto prazo. Por exemplo, a macaxeira. Enquanto a floresta cresce, o alimento já brota. As frutíferas e as florestais são de médio e longo prazo”, explica Derick.

Cosmologia como resistência

Os Tenharim se consideram o povo da pedra. As serras são os locais de moradia de Mbahira, herói mítico Kagwahiva que mora dentro das pedras e para eles deu o fogo. Dentro das pedras, Mbahira possui tudo o que os Kagwahiva possuem, só que feito de pedra. Esses objetos são encontrados pelo território e atribuídos a Mbahira. Caso dos sítios arqueológicos, que em seu relatório de delimitação Peggion apontou como presentes em locais onde a mineração revolveu a terra.

A mineração ter afetado de maneira tão profunda este povo carrega uma estranha intersecção: o povo da pedra, a pedra a morada de Mbahira e a exploração exatamente do mineral que os constitui. Para Peggion, a violência atingiu o mundo não material e guarda a metáfora perfeita para se entender o que todo o processo significou para os Tenharim.

O garimpo impactou essa mudança socioeconômica drástica, mas a cosmologia os segurou para começar essa retomada. Nunca abandonaram a ontologia que eles têm sobre o mundo e a vida

Edmundo Peggion, antropólogo

“O garimpo impactou essa mudança socioeconômica drástica, mas a cosmologia os segurou para começar essa retomada. Nunca abandonaram a ontologia que eles têm sobre o mundo e a vida. O garimpo desconstruiu a vida cotidiana, mas a vida das realizações cosmológicas permaneceu”, afirma.

Os Tenharim retomaram importantes rituais e alimentos relacionados ao mundo cosmológico. Peggion brinca: “voltaram a praticar sua alta gastronomia”. Um dos alimentos dos espíritos é feito com um leite de castanha onde cozinham a carne de anta e comem com um mingau de farinha de mandioca defumada.

“Demora muito tempo para fazer, mas veja só o que esse prato representa: a castanha, oriunda da coleta, farinha, agricultura, e a anta, que é a caça. O simbolismo é surpreendente e mostra como a retomada está ocorrendo apesar de todas as dificuldades. Por outro lado, é preciso reconhecer que houve um impacto. E a responsabilidade são dessas empresas e do Estado”.

Esta reportagem faz parte da série ‘Memória Interétnica’, com conteúdos que retomam casos de violações contra indígenas documentados por Centro de Referência Virtual Indígena e Cartografia de Ataques contra Indígenas, conectando-os aos temas da atualidade. O projeto é uma realização do Instituto de Políticas Relacionais em parceria com o Armazém Memória e tem apoio da Embaixada Real da Noruega em Brasília.

Vim parar nessa matéria devido a uma questão de vestibular da UFSC sobre poesia marginal do Cacaso e a Firma e estou estarrecida com tudo o que li aqui.

Eu morei lá durante uns 4 anos eu era criança, quando cheguei acredito que tinha uns ou cinco anos…lembro que agente saía de manhã da Cidade de Humaitá e chegava lá por volta das 9 horas da noite, estradas e estradas de terras, kilometros e kilometros de florestas até chegar lá. Em minhas lembranças eu lembro exatamente dos povos originários do lado de fora dos reifeitório aguardando para receberem o marmitex, lembro que só víamos eles de longe, no meu ingênuo conhecimento a Mineração era boa por dá comida para eles, nem imaginava que naquela época eles eram a vítima oprimida pelos gigantes da Mineração, lembro também que o povoado dos indíginas era bem isolado do povoado doa trabalhadores…realmente ele foram excluídos de suas próprias casa…em pensar que fizeram o mesmo quando do descobrimento do Brasil, com a chegada dos portugueses, e em plena década dos anos 1980 ainda se faziam a mesma coisa de uma forma disfarçada….morei la e isso e realmente isso aconteceu.