Dezoito negócios foram registrados em nome da Indigenous Carbon, uma nova empresa ligada ao empresário estadunidense Michael Greene, que já foi acusado de grilagem de terras públicas pela Defensoria do Pará.

O empresário estadunidense Michael Greene, alvo de ações da Defensoria Pública do Pará sob a acusação de grilagem de terras públicas em negócios de carbono na cidade de Portel, está por trás de 18 projetos de geração de créditos de carbono registrados por uma empresa chamada Indigenous Carbon em conjunto com associações de terras indígenas da Amazônia brasileira. Os projetos envolvem territórios dos Parintintin no Amazonas, dos Cinta Larga em Rondônia e Mato Grosso, dos Munduruku e dos Kayapó no Pará. Com exceção das terras dos Parintintin, os territórios que são objeto das iniciativas da Indigenous Carbon sofrem a infiltração do garimpo ilegal, o que provoca tensão e divisão nas comunidades.

Entrevistas com pessoas envolvidas nas negociações dos projetos, assim como os autos de um procedimento administrativo aberto em Rondônia e de um inquérito civil aberto no Pará, ambos pelo Ministério Público Federal, indicam que nos territórios há questionamentos sobre a destinação das verbas transferidas por Greene para a implantação dos negócios. Entre outros problemas, esse dinheiro inclui pagamentos de salários a Indígenas, o que acirra as disputas em relação à quantia. Há indícios também de que a consulta às populações sobre a assinatura dos contratos não seguiu os protocolos estabelecidos pelos próprios Indígenas e que as associações não tiveram assessoria jurídica independente, embora essa última não seja uma obrigação prevista em lei. Além disso, segundo um ex-gerente dos projetos na Terra Indígena Munduruku, houve desentendimentos sobre o preço estabelecido por Greene para ele próprio comprar e depois revender créditos gerados por um dos projetos no território.

As lideranças dos povos originários que defendem os contratos argumentam que conseguir fundos por meio da venda de créditos de carbono é uma maneira de proteger os territórios do desmatamento e acabar com as atividades ilegais, incluindo a garimpagem e o contrabando de madeira. No entanto, num momento em que o mercado de carbono está sob escrutínio, a participação de Greene aumenta as dúvidas sobre se os projetos poderão vender créditos para gerar a renda de milhões de reais esperada pelos Indígenas.

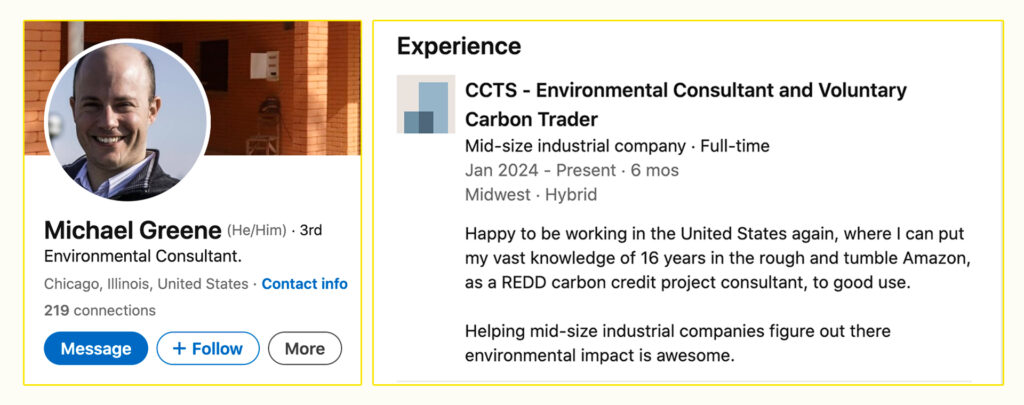

Michael Greene se declara “consultor ambiental” e negociante de créditos de carbono. Casado com uma brasileira, Evelise da Cruz Pires Greene, ele afirma ter morado 14 anos no Brasil. Greene aparece como sócio de ao menos dez empresas nos estados de São Paulo, Minas e Pará, com atividades que vão da conservação florestal à compra e venda de imóveis. A primeira delas foi aberta em 2008. No LinkedIn, ele diz que desde janeiro está trabalhando nos Estados Unidos, onde espera usar o conhecimento que acumulou como consultor de projetos de carbono no “vale-tudo amazônico”.

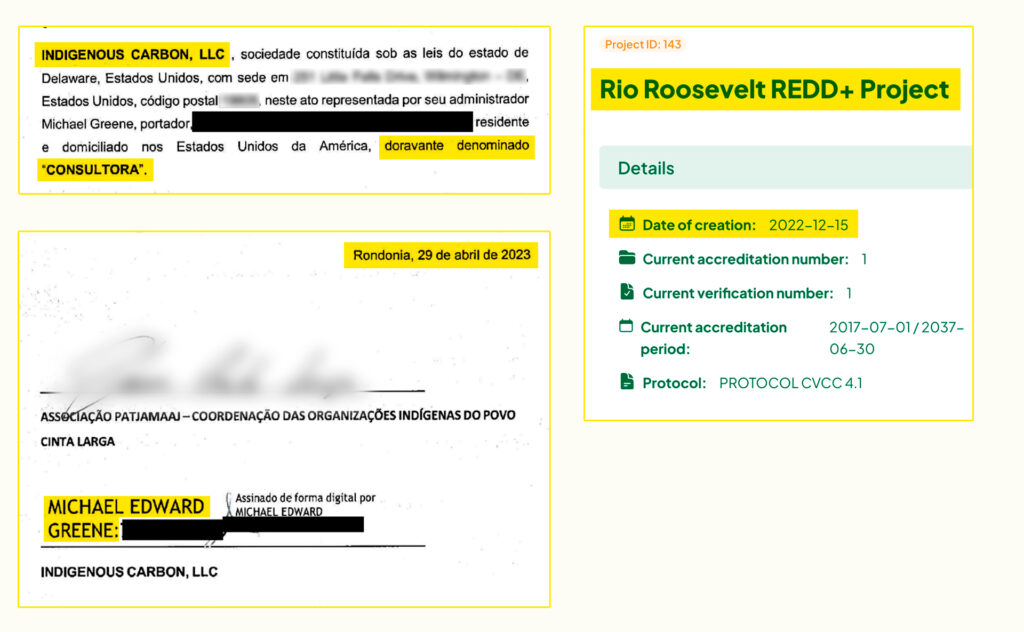

A Indigenous Carbon foi registrada em julho de 2022 em Delaware, nos Estados Unidos. O estado é considerado um paraíso fiscal por causa de sua pouca transparência financeira: lá é possível, por exemplo, abrir uma empresa sem revelar seus donos. No final de 2022 e começo de 2023, os projetos com associações Indígenas foram submetidos à certificação, um processo que em tese deve provar que os créditos são “íntegros”, ou seja, representam de fato uma redução de emissões de gases do efeito estufa, grandes responsáveis pelo aquecimento global.

Os quatro projetos sob suspeição em Portel foram submetidos à certificação na organização estadunidense Verra, uma das maiores da área. Os da Indigenous Carbon foram registrados na empresa colombiana Cercarbono, menos conhecida e que não tem o selo do Integrity Council for the Voluntary Carbon Market. Em tradução livre, Conselho de Integridade para o Mercado Voluntário de Carbono, uma entidade conhecida pela sigla em inglês ICVCM, que se define como independente e visa elevar os padrões de qualidade do mercado de carbono.

Dos 18 projetos, seis foram certificados entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, e portanto podem vender créditos de carbono a companhias que desejem compensar suas emissões. A ligação de Greene com a Indigenous Carbon só apareceu quando foram emitidos os relatórios de certificação na Cercarbono. Nos relatórios, o empresário é denominado “consultor de carbono”, e a empresa aparece como “representante legal” de quatro dos projetos certificados e como “desenvolvedora e proponente” dos outros dois.

Depois da certificação, porém, os Documentos de Descrição dos Projetos – conhecidos pela sigla em inglês, PDD, e que são apresentados quando as iniciativas são protocoladas na empresa certificadora – foram modificados no site usado pela Cercarbono para o registro, o EcoRegistry. Numa nova versão dos PDDs dos seis projetos certificados, a Indigenous Carbon deixou de figurar como coproponente, e apenas as associações Indígenas envolvidas permaneceram. Nessa versão, a Indigenous Carbon aparecia somente como prestando “apoio técnico” aos seis projetos.

No fim de maio, uma nova mudança foi feita: foram retirados três dos PDDs em que a Indigenous Carbon não constava como proponente e ficou uma versão anterior, em que a empresa desempenha tal função. SUMAÚMA tem cópias dos PDDs originais em que a empresa aparecia como proponente e também dos seis PDDs em que ela não constava mais. No site EcoRegistry, a Indigenous Carbon já não é listada entre os proponentes dos seis projetos certificados. A motivação por trás dessas mudanças não está clara. Elas podem ter sido feitas para tirar a Indigenous Carbon da exposição pública e minimizar seu papel nos projetos de carbono – em Portel, Michael Greene alega que só é proponente de um dos projetos que são alvo das ações da Defensoria.

Consultada por SUMAÚMA, a certificadora Cercarbono disse que esse tipo de mudança pode ser feito pelos “titulares” dos projetos. Segundo a certificadora, os documentos que comprovam a mudança serão checados quando os projetos voltarem a ser verificados, o que ocorre a cada poucos anos para que novos créditos de carbono sejam gerados. Segundo as definições usadas pela Cercarbono, o titular é o representante legal do projeto.

Em todos os projetos da Indigenous Carbon, a auditora é a empresa indiana 4K Earth Science Private Limited, uma companhia privada contratada pelos proponentes dos projetos para validar em campo o que está descrito nos PDDs e atestar que eles podem gerar os créditos de carbono projetados. Nos relatórios de verificação e validação dos seis projetos certificados, os clientes são as associações Indígenas e a Indigenous Carbon em quatro projetos (João Bravo, Rio Maicimirim, Rio Jacareacanga e Juina) e apenas as associações Indígenas em dois (Rio Roosevelt e Ipixuna).

Por exigência da Cercarbono no processo de validação e certificação, a 4K Earth Science já protocolou declarações de que não há conflito de interesses entre ela e seu cliente em oito projetos registrados pela Indigenous Carbon. Em todas essas declarações, a empresa registrada nos Estados Unidos foi inicialmente nomeada “titular” dos projetos. Posteriomente, as declarações foram alteradas em dois deles: os Indígenas sozinhos passaram a ser titulares do projeto Rio Maicimirim e entraram como cotitulares do projeto Juina, junto com a Indigenous Carbon.

Além dos seis projetos certificados, quatro dos 18 projetos protocolados em 2022 e 2023 foram retirados da Cercarbono e oito continuam em validação. Os quatro que foram retirados haviam sido propostos pela Indigenous Carbon e pela Associação Indígena Mantinó, da Terra Indígena Baú, do povo Kayapó, no Pará. A Mantinó foi criada em 2019 por um grupo que se separou da associação tradicional do território, o Instituto Kabu. Procurada, a coordenadora da Mantinó, Elissandra Soares, disse que a associação foi abordada pela Agfor, outra empresa de Greene, mas que não assinou nenhum contrato de carbono com ela e que nenhum serviço foi realizado no território. Questionada sobre os documentos apresentados à certificadora em que constam o nome da entidade e de seus dirigentes, Elissandra voltou a negar que a Mantinó tenha assinado contratos com a Agfor ou a Indigenous Carbon e disse que “nenhuma empresa foi autorizada a falar pela” associação.

De fato, as negociações com associações de Terras Indígenas foram feitas inicialmente em nome da Agfor Empreendimentos, subsidiária no Brasil da Brazil Agfor, companhia registrada em Grand Rapids, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Tanto a Agfor Empreendimentos quanto a Brazil Agfor, assim como Greene, estão entre os acusados nas ações civis públicas impetradas em julho do ano passado pela Defensoria Pública do Pará contra projetos de carbono em Portel.

A ação civil pública é um instrumento jurídico que visa proteger os interesses coletivos e é usado para exigir de acusados reparação de danos contra o patrimônio público e social, o meio ambiente e o consumidor.

Segundo a acusação, três projetos foram implantados total ou parcialmente em terras de assentamentos agroextrativistas estaduais, com base em matrículas de propriedade inválidas. Um quarto projeto, que não chegou a ser certificado, usou registros irregulares no Cadastro Ambiental Rural, que foram cancelados. Por causa da ação, a certificadora Verra suspendeu a venda de créditos de carbono dos três projetos que já haviam sido certificados, identificados pelos números 2252, 981 e 977.

As ações ainda estão na fase de exame dos argumentos e de intimação dos acusados e não houve decisão judicial. O estado do Pará e o Instituto de Terras do Pará, o Iterpa, entraram como assistentes da acusação. A Polícia Federal abriu um inquérito e os envolvidos estão sendo chamados para depor. A investigação está sob sigilo.

Pelo menos os Indígenas Cinta Larga e os Munduruku chegaram a assinar contratos com a Agfor Empreendimentos, conforme documentos vistos por SUMAÚMA. Nesses contratos, a empresa de Greene era definida como desenvolvedora dos projetos. Depois, o contrato dos Cinta Larga com a Agfor foi substituído por contratos com a Indigenous Carbon, agora como “consultora” das associações Indígenas. Há indícios de que essa troca foi feita também com outras etnias. Ela ocorreu depois que o site Intercept Brasil publicou, em novembro de 2022, uma reportagem que denunciava a sobreposição a terras públicas dos projetos de carbono em Portel.

Nos contratos da Indigenous Carbon vistos por SUMAÚMA, Michael Greene é definido como “administrador” da sociedade anônima. Os contratos estipulam que a empresa ficará com 30% dos créditos gerados pelos projetos, o que é tido como padrão no chamado “mercado voluntário” de carbono, um mercado internacional que não é regulado pelos governos. Apesar de a Indigenous Carbon ter sido designada como “consultora”, os contratos determinam que a empresa terá o “direito exclusivo de ajudar a encontrar compradores internacionais e nacionais para os créditos de carbono”. Segundo advogados consultados por SUMAÚMA, isso significa que ela pode ser responsabilizada se os créditos que vende forem questionados.

Um dos contratos da Indigenous Carbon, com os Cinta Larga da Terra Indígena Roosevelt, nos estados de Rondônia e Mato Grosso, foi assinado em 29 de abril de 2023, mais de quatro meses depois de o projeto ser registrado para a certificação na Cercarbono.

Diferentemente do que ocorre em Portel, ao que tudo indica não existe nos projetos das associações Indígenas a grilagem de terras públicas, conduta ilícita que sustenta as ações da Defensoria do Pará. Embora seus territórios pertençam à União, os povos originários têm o direito exclusivo de usufruto deles. Porém, embora os projetos do mercado voluntário sejam regidos por contratos privados, eles devem estar de acordo com a legislação brasileira tanto no que diz respeito à propriedade das terras como dos direitos das comunidades dos territórios em que os créditos são gerados.

Mercado voluntário, direitos e insegurança jurídica

No mercado voluntário de carbono, empresas compram “voluntariamente” créditos para compensar suas emissões de gases do efeito estufa, a fim de reduzir sua pegada ambiental ou melhorar sua imagem diante do público, ou ainda sob pressão dos acionistas. É diferente do que acontece nos “mercados regulados”, nos quais os governos estabelecem um teto de emissões para as empresas. Dessa forma, as companhias que emitiram menos do que o teto podem vender créditos às que ultrapassaram o seu limite.

No Brasil – e principalmente na Amazônia – os projetos do mercado voluntário geram créditos a partir do que é chamado de “desmatamento evitado” – na prática, uma promessa de redução das emissões provocadas por desmatamento. Eles são conhecidos como projetos de REDD+, sigla em inglês para Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, um mecanismo criado no âmbito da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Inicialmente pensado para remunerar países que conservem suas florestas, o mecanismo passou a ser usado no mercado voluntário. Nele, os proponentes têm que provar que os projetos vão contribuir para reduzir o desmate mais do que ocorreria se os negócios não existissem. Por isso, a maior parte dos projetos ocorre em áreas de floresta preservada que estão sob pressão dos desmatadores. Se bem executados, esses projetos podem trazer recursos financeiros para as comunidades Indígenas e tradicionais que cuidam de ecossistemas estratégicos para mitigar a crise climática.

Por causa do assédio de empresas desenvolvedoras de projetos de carbono a Terras Indígenas e reservas extrativistas, onde em geral a natureza está mais conservada, o governo Lula, o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Pará vêm sugerindo normas para fortalecer a proteção dos direitos das populações desses territórios nos contratos do mercado voluntário.

Uma resolução de 2018 da Comissão Nacional para REDD+, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, já havia estabelecido algumas regras nesse sentido. Em 2023, o governo incluiu, no projeto de lei que cria um mercado regulado de carbono no Brasil, um artigo que detalha salvaguardas socioambientais para projetos do mercado voluntário em Terras Indígenas e comunitárias. O projeto de lei, porém, espera uma nova votação no Senado depois de ser modificado na Câmara. Os deputados mantiveram as salvaguardas, mas também incluíram na proposta cláusulas controvertidas, que dão ao agronegócio a possibilidade de vender no mercado regulado créditos de carbono gerados em projetos de REDD+ sem se submeter a nenhum teto de emissões.

As salvaguardas previstas no projeto de lei determinam que o aval das populações aos contratos deverá resultar de consulta livre, prévia e informada — tal como prevista na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e na legislação brasileira. Essa consulta, segundo o texto, seguirá os termos do protocolo ou plano de consulta das comunidades, quando eles existirem. Além disso, terá que ser supervisionada pelo Ministério dos Povos Indígenas, pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) e pela Câmara Temática Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal.

As salvaguardas afirmam ainda que o dinheiro obtido com a venda dos créditos de carbono deve ser depositado em “contas específicas” – ou seja, exclusivas para esse fim – e que os contratos precisam garantir a repartição “justa e equitativa” e a “gestão participativa” desses fundos. Além disso, os contratos devem incluir uma cláusula que preveja a indenização das populações “por danos coletivos, materiais e imateriais” eventualmente decorrentes dos projetos de carbono.

Algumas dessas salvaguardas também são recomendadas em uma nota técnica divulgada em julho de 2023 pelo Ministério Público do Pará e pelo Ministério Público Federal para orientar seus promotores e procuradores nos projetos de carbono em Terras Indígenas e comunitárias. A nota técnica sugere que a consulta livre, prévia e informada necessita ser não apenas supervisionada, mas realizada pelo poder público.

O documento afirma ainda que os contratos de carbono devem ser públicos e registrados em cartório – o que não está explicitado no projeto de lei – e recomenda que eles incluam uma “cláusula de flexibilização”, para permitir sua revisão a pedido das comunidades.

Nos contratos da Indigenous Carbon está escrito que as associações Indígenas estão sujeitas a pagar uma multa de 20% sobre os 30% de créditos pertencentes à empresa se romperem o acertado “injustificadamente” depois que os projetos forem certificados. Os contratos não deixam claro o que pode ser considerado “injustificado”, mas especificam que a não venda de créditos ou a venda por valores abaixo do esperado não são justificativas válidas, já que o mercado de carbono é difícil e volátil.

Embora baseada em legislações já existentes no país, a nota técnica não tem o efeito de lei.

‘Anuência’ da Funai e versões contraditórias

Para complicar a situação, os projetos da Indigenous Carbon foram negociados entre 2021 e 2022, durante o governo do extremista de direita Jair Bolsonaro (PL). Na época, a Funai foi sucateada, parte de suas coordenações regionais foi ocupada por militares e a garimpagem ilegal em terras indígenas foi estimulada.

Todos os PDDs – os Documentos de Descrição dos Projetos – registrados na Cercarbono mencionam a Funai como “parte interessada” e alguns afirmam que o órgão indigenista participou de reuniões e eventos relacionados aos projetos. Três contratos da Indigenous Carbon com os Cinta Larga que foram apresentados ao Ministério Público Federal no procedimento administrativo aberto em Rondônia dizem que a Funai deu “anuência” ao processo de consulta que aprovou sua assinatura. Mas há indicações de que não houve um acompanhamento rigoroso por parte da entidade.

O procedimento administrativo foi aberto em fevereiro de 2023, para acompanhar as tratativas dos projetos de carbono, depois de uma reunião na cidade de Cacoal em que lideranças Cinta Larga informaram ao MPF que haviam assinado, no ano anterior, um contrato com a Agfor. Os dirigentes disseram que estavam sendo ameaçados por garimpeiros e madeireiros “em razão da possibilidade da venda do crédito de carbono”. Na ocasião, informaram ainda que os Cinta Larga do Parque Indígena Aripuanã estavam em negociações com outra desenvolvedora de projetos de carbono, a Carbonext. Na época, porém, cinco projetos no Parque Aripuanã já haviam sido registrados pela Indigenous Carbon na Cercarbono.

Na reunião seguinte, em agosto de 2023, os Cinta Larga apresentaram os contratos com a Indigenous Carbon, assinados digitalmente por Michael Greene. Nesse encontro, eles disseram que não têm protocolo de consulta prévia e que não foram acompanhados de advogado próprio na negociação com a empresa, mas que o então coordenador regional da Funai em Cacoal, Sidcley Sotele, participou de reuniões. O Ministério Público orientou os Indígenas a buscar um advogado para analisar os contratos.

Sidcley Sotele foi exonerado da coordenação regional da Funai em janeiro de 2023, no início do governo Lula. Ex-secretário de Agricultura de Cacoal, ele disse a SUMAÚMA que, apesar de nomeado no governo Bolsonaro, foi indicado para o cargo pelos Paiter Suruí, outro povo Indígena de Rondônia. Sotele afirmou que foi a duas reuniões de negociação do projeto de carbono a pedido dos Cinta Larga, mas que só assistiu. “Eu acompanhei dessa forma, sem poder falar, não pediram uma orientação, só queriam que eu estivesse presente”, alegou. Ele disse que não pode garantir que houve consulta prévia, além das reuniões entre as lideranças Cinta Larga e os representantes da Agfor, porque saiu da Funai “e eles continuaram as conversações”. Ressaltou ainda não saber dos contratos com a Indigenous Carbon.

O ex-coordenador da Funai não acredita que os projetos de carbono nas terras dos Cinta Larga possam ir em frente, já que o garimpo continua, “mesmo disfarçado”. “Se o Ministério Público ou outro órgão não intervier, para cobrar explicações [sobre os projetos] e como está sendo feito, não vai para a frente”, afirmou.

SUMAÚMA tentou ouvir duas lideranças Cinta Larga que assinaram contratos com a Indigenous Carbon, Raimundo Cinta Larga e Gilmar Cinta Larga. Raimundo disse que teria que falar com sua comunidade antes de dar entrevista. Gilmar quis saber o “intuito da reportagem” e se seria “negativa”. Num segundo contato, a reportagem enviou perguntas pelo WhatsApp, mas não houve resposta. Já Thalia Assiry Cinta Larga, presidente da Cooperativa de Produção e Desenvolvimento do Povo Indígena Cinta Larga, a Cooperbravo, que aparece como proponente de alguns dos projetos junto com a Indigenous Carbon, explicou por WhatsApp que primeiro tinha que falar com a advogada da entidade, mas não disse quem era ela.

Em dezembro de 2023, quatro meses depois da reunião de agosto, os Cinta Larga tiveram um novo encontro com o Ministério Público Federal, no qual prometeram implantar um “projeto de monitoramento territorial” para acabar com as atividades ilegais nos seus territórios. Eles apresentaram, então, uma advogada da Cooperbravo, Karen Roberta Miranda de Sousa Falcão.

A advogada entregou um parecer em que afirma que o contrato firmado com a Indigenous Carbon é “justo e compatível com as normativas brasileiras e estrangeiras sobre mercado de carbono”. O parecer afirma ainda que “a decisão final” sobre a assinatura do contrato “foi tomada por meio de uma reunião presidida e coordenada pelos Indígenas, observadas suas próprias tradições, como determinam as normativas que resguardam os direitos dos povos Indígenas”.

Karen Falcão também advoga para a Associação do Povo Parintintin da Terra Indígena Ipixuna, ou APPTI, que foi criada em janeiro de 2024. Depois que o projeto de carbono na TI Ipixuna, no Amazonas, foi certificado, em dezembro de 2023, a APPTI passou a figurar no EcoRegistry como proponente do negócio, ao lado da Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas, a Opipam. Thiago Castelano, que é da etnia Parintintin e coordenador da APPTI, disse que não podia dar entrevista sem consulta à população do território e pediu a SUMAÚMA que falasse com a advogada. Castelano aparece como contato da Indigenous Carbon nos relatórios de certificação de quatro projetos: os dois com os Parintintin, um com os Cinta Larga e um com os Munduruku.

Diante de perguntas enviadas por SUMAÚMA por WhatsApp, Karen Falcão disse que a abordagem da reportagem era “invasiva” e partia de “posições tomadas antecipadamente”. Segundo a advogada, primeiro os Indígenas da TI Ipixuna teriam que “decidir se desejam dar entrevista e como desejam dar a entrevista”, de acordo com seus protocolos de consulta. Finalmente, ela informou que a entrevista só poderia ser feita pessoalmente, no território.

O projeto na Ipixuna é o único que aparece no EcoRegistry como já tendo vendido créditos – 17.605 dos mais de 2,5 milhões disponíveis. A compradora foi a GreenLand Investments S.A.S., um grupo colombiano de empresas agroindustriais com plantações de banana e abacate. O preço de cada crédito gerado por projetos de REDD+ varia muito, de acordo com o ano em que a emissão de carbono correspondente deixou de ocorrer. No último trimestre de 2023, esse preço foi em média de 3,76 dólares, para o crédito de 2017, e de 13,71 dólares, para o do ano passado.

Em 2021 e 2022, as negociações dos projetos de carbono nas duas terras dos Parintintin – além da Ipixuna, a Nove de Janeiro – foram feitas pela Organização do Povo Indígena Parintintin do Amazonas, a Opipam. Raimundo Parintintin era seu coordenador na época, mas desde maio de 2023 é coordenador regional da Funai na região do rio Madeira. Ele disse a SUMAÚMA que seus contatos foram com a Agfor, e nem sabia que o registro dos projetos na certificadora foi feito por uma empresa chamada Indigenous Carbon. Na ocasião, disse Raimundo, a Agfor contratou alguns Parintintin para tocar os projetos.

Raimundo afirmou que assinou os contratos por pressão dos parentes. “Eu não me senti muito seguro no momento, porque não teve a construção participativa, a consulta, como é que funciona, a divisão [do dinheiro]”, explicou. “Como a gente vem do movimento [Indígena], eu sabia que não é muito fácil, quando as pessoas chegam iludindo a população Indígena, que vai ganhar muito dinheiro. O parente acaba se animando. Falavam que ia ter a questão social, que iam construir antes do projeto iniciar a venda de crédito de carbono escolas, casas. Mas as empresas trabalham com lucro. Como elas vão investir uma coisa sem ter certeza de que vai dar certo? Nada disso que foi colocado na época está acontecendo.”

Como a gente vem do movimento [Indígena], eu sabia que não é muito fácil, quando as pessoas chegam iludindo a população Indígena, que vai ganhar muito dinheiro. O parente acaba se animando. Falavam que ia ter a questão social, que iam construir antes do projeto iniciar a venda de crédito de carbono escolas, casas. Mas as empresas trabalham com lucro. Como elas vão investir uma coisa sem ter certeza de que vai dar certo? Nada disso que foi colocado na época está acontecendo.

Raimundo Parintintin, coordenador regional da Funai na região do rio Madeira

De acordo com ele, não houve propriamente uma consulta prévia à população, mas uma reunião. No atual governo, o Ministério dos Povos Indígenas fez um seminário sobre REDD+ em Brasília e os funcionários da Funai foram orientados a acompanhar de perto as tratativas do carbono. Na época das negociações com a Agfor, a coordenação da Funai no Rio Madeira era ocupada por um capitão do Exército, Cláudio Rocha. Segundo Raimundo, os Parintintin fizeram uma reunião com ele para informar sobre o projeto, e representantes da empresa também conversaram com Rocha. “Mas não teve uma participação efetiva da Funai, direta”, afirmou ele. “A palavra deles [da Funai] foi: ‘Se for bom para vocês, toca, a gente não quer atrapalhar a vida de vocês’.”

O atual coordenador da Opipam é Domingos Parintintin. Ele pediu à reportagem que falasse com Joel Joveliano Parintintin, secretário-executivo da da entidade. Joel, por sua vez, direcionou SUMAÚMA para a assessora de imprensa, que pediu as perguntas pelo WhatsApp, mas não mandou as respostas.

O advogado Adriano Camargo Gomes atua na assessoria jurídica do Conselho Nacional das Populações Extrativistas, o CNS, que vem lidando com propostas de projetos de carbono nos territórios comunitários. Dada a possibilidade de que a atuação da Funai mude de acordo com o governo de turno, o que ele acha mais seguro é recomendar que as negociações sejam acompanhadas por entidades nacionais ligadas às comunidades, como o CNS e a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a Apib.

“Não dá para a gente tratar as comunidades como incapazes de manifestar sua vontade, mas temos que reconhecer que existe uma assimetria em conhecimento jurídico e técnico em relação a empresas que têm muitos recursos”, defende Adriano Gomes. “Justamente para evitar que essa relação seja desequilibrada, as comunidades precisam ter assessoria. Chamar a Apib ou o CNS é um remédio de baixo custo para resolver esse problema.”

SUMAÚMA perguntou à Funai se tinha conhecimento dos 18 projetos da Indigenous Carbon, se de fato deu sua anuência e se considera que os contratos são válidos. O órgão indigenista não respondeu.

As mulheres Munduruku contra uma associação

A Terra Indígena Munduruku é o mais populoso dos territórios envolvidos em projetos de carbono da Indigenous Carbon, com 9.282 pessoas, segundo o Censo 2022. Lá, o garimpo provocou um racha entre caciques e entre associações, com a Wakoborũn, uma associação de mulheres do Alto Tapajós, liderando a oposição à Associação Indígena Pusuru, que negociou com as empresas de Michael Greene. Foi por causa de um ofício da Wakoborũn, de janeiro de 2022, que o Ministério Público Federal em Santarém abriu um inquérito civil para investigar os projetos de REDD+ na TI.

Inicialmente, o inquérito não era relacionado às empresas de que Greene é sócio ou que são representadas por ele. As mulheres se queixavam de um projeto da Carbonext em uma fazenda perto do território. O que chamou a atenção da Wakoborũn foi a propriedade da fazenda, que era de uma empresa de Leonel Babinski Marochi, anteriormente acusado de grilagem nos territórios comunitários de Montanha e Mangabal (neste episódio, os títulos ilegais de propriedade foram cancelados pela Justiça). Em setembro de 2022, porém, a Carbonext informou que esse projeto havia sido suspenso, justamente por causa dos questionamentos sobre a propriedade das terras onde ele seria implantado.

O inquérito se voltou, então, para a chegada ao território de outra empresa de carbono, que ainda não se sabia qual era. Numa reunião com o MPF em outubro de 2022, a coordenadora da Wakoborũn na época, Maria Leusa Munduruku, disse ter sabido que um grupo de Indígenas estava fazendo consultas sobre um acordo. Contou que esse grupo tinha alegado que cada família receberia um salário e não precisaria mais fazer roça. “Os Indígenas estão preocupados, sabem que isso não é consulta, mas que os prejudica, por colocar um parente contra o outro”, afirmou ela na reunião. Os procuradores ressaltaram que os Munduruku têm um protocolo de consulta, e que ele deveria ser seguido antes de qualquer contrato.

Os Indígenas estão preocupados, sabem que isso não é consulta, mas que os prejudica, por colocar um parente contra o outro.

Maria Leusa Munduruku

Somente no fim de 2022 ficou claro que a associação Pusuru havia assinado um contrato com a Agfor Empreendimentos. Foi quando, instada pelo MPF, a Funai enviou a ata de uma assembleia organizada pela Pusuru que havia aprovado o acordo, em 12 de setembro de 2022, e uma cópia do contrato, com a mesma data. Na época, a coordenação regional da Funai no Tapajós era ocupada por José Arthur Macedo Leal, que havia se manifestado a favor do garimpo em Terras Indígenas. Quando os documentos foram entregues em dezembro, quatro dos cinco projetos no território Munduruku já estavam sendo protocolados na Cercarbono, mas não pela Agfor, e sim pela Indigenous Carbon – o quinto foi protocolado em seguida, em janeiro de 2023.

Fernando Martinho/SUMAÚMA

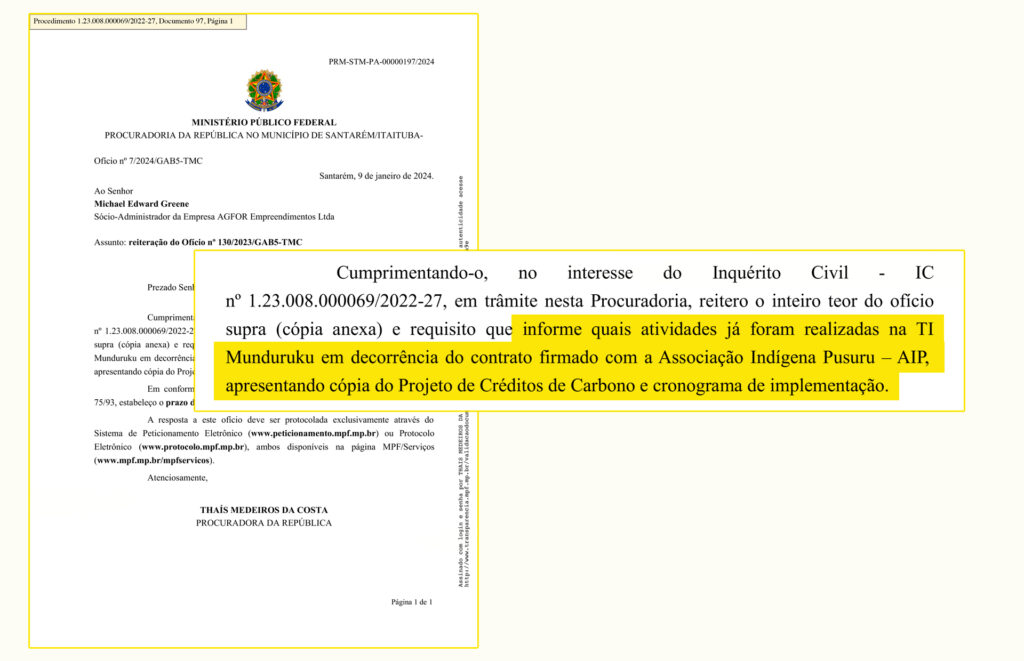

Nesse inquérito, o MPF enviou três ofícios a Michael Greene, pedindo informações sobre quais atividades já tinham sido realizadas pela empresa dele na TI Munduruku. Os ofícios também pediam uma cópia do projeto de carbono e um cronograma de sua implementação. O último deles foi enviado em janeiro de 2024, mas Greene nunca respondeu.

Os cinco PDDs – Documentos de Descrição dos Projetos – na Terra Munduruku têm uma peculiaridade: todos eles dizem que houve consentimento “unânime” para quatro projetos, mas de apenas 80% em um deles, e que nesse projeto as aldeias e terras das pessoas que foram contra foram deixadas de fora.

Ediene Kirixi, a atual coordenadora da Wakoborun, discorda. Ela disse a SUMAÚMA que o protocolo de consulta dos Munduruku não foi seguido, e que a associação de mulheres e outras cinco associações que não concordavam com o acordo foram excluídas do processo. “Um grupo de Munduruku se envolveu nesse projeto e foi enganado pela cesta básica, pela promessa que eles tiveram de benefícios”, disse ela. Ediene contou que muitos caciques perguntam sobre o dinheiro que foi repassado pela empresa para a implantação: “Eles perguntam se é verdade que tinha saído esse recurso, e não temos resposta certa. A gente não viu”.

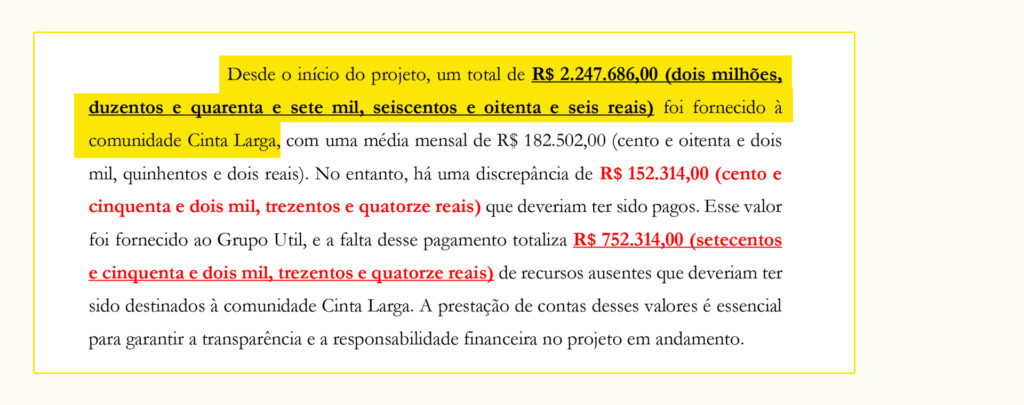

Depois de um pedido do Ministério Público Federal de informações sobre as atividades realizadas com a Agfor Empreendimentos na TI Munduruku, a Pusuru entregou uma “prestação de contas preliminar” do que teria recebido em função do projeto de carbono em 2023. Na prestação constam “repasses” de pouco mais de 238 mil reais (aproximadamente 47,6 mil dólares). A maior parte do dinheiro, segundo a tabela apresentada, foi gasta com o aluguel da sede da associação, que fica em Jacareacanga, em pagamentos de contas de luz atrasadas, gasolina, frete de voadeiras e manutenção de um ônibus, além de frango, arroz e outros alimentos, incluindo a compra de dois bois para uma “formatura”. Também houve o pagamento de uma “ajuda de custo” a quatro Munduruku e de honorários a um advogado.

O atual coordenador da Pusuru, João Kaba, foi eleito em março de 2024. Ele substituiu Francinildo Cosme Kaba, que negociou o contrato. João, que é professor da educação Indígena, disse a SUMAÚMA que ainda não teve tempo de se inteirar das contas do carbono, mas que pretende manter os projetos a pedido dos caciques. “O crédito de carbono protege a floresta, para substituir a questão da garimpagem. Eles deixaram de fazer essas atividades e pediram para que a gente procurasse o projeto que não destruísse. Parece que é a única solução”, afirmou.

João Kaba observou, porém, que o dinheiro recebido até agora é pouco diante do tamanho da população da Terra Munduruku. “Parece que foram feitas essas atividades sociais, que acho que era a entrega de cesta básica. Como a associação não tem um prédio, tinha que pagar também o aluguel”, detalhou.

O valor que a Pusuru registrou nas contas apresentadas ao MPF coincide com o das contas que são feitas por Waldelírio Manhuary, antigo coordenador dos projetos na Terra Munduruku. Conhecido como Waldé, ele disse que não faz parte dessa associação, mas que foi chamado para trabalhar com o crédito de carbono porque tem “facilidade de articulação” e fala bem o português. Morador de Jacareacanga, Waldé é réu num processo sob a acusação de “receptação qualificada” – receber, vender, transportar ou ocultar o produto de um crime. A acusação está ligada a uma suposta cumplicidade com o garimpo ilegal. Ele diz que ainda não foi intimado a depor no processo.

Waldelírio Manhuary trabalhou nos projetos até março de 2024, quando, segundo afirmou a SUMAÚMA, se desentendeu com Michael Greene e foi afastado. Só então, disse, foi procurar o registro da Indigenous Carbon e não conseguiu encontrar. Waldelírio afirmou que o rompimento se deu porque ele discordou do valor dos créditos de carbono estipulados em “pré-vendas” feitas pelos Munduruku a Greene, que os comprava em nome da Brazil Agfor. Esses créditos depois seriam revendidos por Greene.

Segundo dois contratos de pré-venda a que SUMAÚMA teve acesso, Greene teria comprado no total 32 mil créditos em 2023, por 1,5 dólar cada um – o que corresponde a 48 mil dólares, o equivalente aproximadamente aos 238 mil reais que a Pusuru registrou como repasses. Ainda de acordo com Waldelírio, quando Greene apresentou um terceiro contrato com o mesmo valor para os créditos, neste ano, ele não aceitou, porque a promessa nas negociações dos projetos de carbono era de que cada crédito seria vendido por 5 dólares. “Ele falou que estava difícil a negociação da venda e que só era possível vender poucos créditos”, disse o ex-coordenador dos projetos.

Waldelírio Manhuary afirmou que mesmo agora, quando não está mais trabalhando com o carbono, ele vem sendo procurado por caciques insatisfeitos com o desenrolar do negócio. “Nas reuniões que eu fiz nas aldeias [durante as negociações], falei que o projeto ia dar certo, que eles iam ser beneficiados. Mas os caciques que assinaram [o contrato] não receberam nenhum centavo. Então eles querem que o contrato seja revogado, que seja paralisado, porque está havendo atritos, problema social, entre eles mesmos”, disse.

Nas reuniões que eu fiz nas aldeias [durante as negociações], falei que o projeto ia dar certo, que eles iam ser beneficiados. Mas os caciques que assinaram [o contrato] não receberam nenhum centavo. Então eles querem que o contrato seja revogado, que seja paralisado, porque está havendo atritos, problema social, entre eles mesmos.

Waldelírio Manhuary, antigo coordenador dos projetos na TI Munduruku

Waldelírio explicou ainda que costumava fazer toda semana uma reunião por videoconferência da qual Michael Greene, que mora nos Estados Unidos, participava com a ajuda de uma tradutora. Ele disse que se encontrou pessoalmente com o estadunidense uma única vez, numa reunião em São Paulo, em maio de 2023, para a qual vários Indígenas foram convidados. Greene tem um endereço em Guarulhos, São Paulo, mas oficiais de Justiça que foram ao local em janeiro de 2024 para intimá-lo em uma das ações de Portel foram informados de que ele não aparecia lá havia cerca de um ano e que estava fora do país.

Várias pessoas que trabalharam para Greene disseram que nunca o encontravam pessoalmente e que as instruções eram passadas por telefone ou em videoconferências, das quais a mulher do estadunidense, a brasileira Evelise da Cruz Pires Greene, também participava às vezes.

Portel, onde tudo começou e ainda não acabou

Foco das ações da Defensoria Pública contra quatro projetos de carbono em Portel, Greene move uma guerra paralela nos tribunais contra antigos prestadores de serviços que ele contratou no Brasil.

Em fevereiro último, o estadunidense entrou com uma ação em Belém pedindo a prestação de contas do dinheiro que uma de suas empresas, a Brazil Agfor, alega ter repassado a outra empresa, a Útil Serviços em Vigilância e Segurança Privada Ltda, pertencente a Diego Tavares Pereira. Registrada em 2013 em Belém, a Útil é classificada como uma “empresa de pequeno porte”, com capital social de 400 mil reais. A ação alega que, a partir de 2022, a Brazil Agfor teria transferido à Útil mais de 13,4 milhões de reais, e essa empresa teria prestado contas de 10,4 milhões, resultando numa diferença de quase 3 milhões de reais.

No texto da ação, a Brazil Agfor é descrita como um “agente de mudança” na Amazônia, e Greene, como “um indivíduo com profundos laços com o Brasil”. Em Portel, ele ficou conhecido pelas promessas que fez de obras sociais. Ao site especializado em inteligência de mercado Quantum Commodity Intelligence, que em 2022 descreveu a Indigenous Carbon como uma “empresa misteriosa”, Michael Greene chegou a dizer que estava em negociações com o “banco de desenvolvimento brasileiro” a respeito de um programa para reduzir a pobreza na Amazônia. Numa mensagem à Câmara de Vereadores de Portel, Greene afirmou que é o maior desenvolvedor de projetos de REDD+ da América Latina e que seu negócio representa 50% do mercado de créditos de carbono no Brasil.

Em contraste com essas declarações, a ação contra a Útil sugere que as despesas relativas aos projetos de carbono de Greene na Amazônia não eram pagas diretamente pelas empresas dele, embora ele apareça como sócio ou administrador de pelo menos dez companhias registradas no Brasil, incluindo a Agfor Empreendimentos. O estadunidense repassaria o dinheiro para a Útil cobrir os gastos com os projetos de Portel e também com aqueles em Terras Indígenas.

Greene e sua Brazil Agfor afirmam, na ação, que foram gastos quase 2,3 milhões de reais (cerca de 460 mil dólares) com os projetos nos territórios dos Cinta Larga; 518 mil reais (cerca de 104 mil dólares) com os projetos na terra Baú dos Kayapó; e mais de 499 mil reais (cerca de 99,8 mil dólares) com os projetos nos territórios dos Parintintin e dos Munduruku. Há uma lista de 37 pessoas que teriam recebido pagamentos para tocar os projetos, a maioria Indígenas Munduruku e Parintintin. Em alguns recibos vistos por SUMAÚMA, a pagadora é a Amigos dos Ribeirinhos Assessoria Ambiental, uma das empresas de Greene, registrada em 2020 com capital social de 140 mil reais. Os valores mensais vão de um salário mínimo a 4 mil reais.

Diego Tavares Pereira disse a SUMAÚMA que a empresa Útil ainda não foi notificada da ação movida por Greene. Em dezembro de 2023, a Útil havia enviado uma carta a Greene e à Agfor encerrando a prestação de serviços. A carta cita atrasos no pagamento que deveria ser feito por Greene aos serviços de segurança prestados pela empresa. A carta também menciona promessas não cumpridas de que a Útil teria postos de vigilância nas Terras Indígenas e diz que “até o momento não ocorreu o início desse trabalho”.

Pereira é acusado em uma das ações da Defensoria Pública, relativa ao projeto Ribeirinho REDD+, o único em Portel que não chegou a ser certificado pela Verra, e portanto nunca vendeu créditos. Ele virou alvo da ação por ter presidido a Associação dos Ribeirinhos e Moradores, um dos proponentes do projeto. Diferentemente do que o nome sugere, a associação não é comunitária, mas uma entidade privada, criada em 2018 com endereço em São José dos Campos, no estado de São Paulo.

Na contestação que entregou à ação da Defensoria, Pereira afirma que só assumiu a presidência da Associação dos Ribeirinhos e Moradores em outubro de 2022, a pedido de Greene, depois que o projeto foi protocolado na Verra. Antes disso, segundo documentos apresentados na contestação, o próprio Greene era o presidente da entidade. Pereira também acusa o estadunidense de fazer parte de uma “orquestra de fraudadores e caubóis” do carbono e declara que foi ludibriado por ele. Diz estar à disposição da Justiça para “esclarecer os fatos e atribuir responsabilidades”.

Michael Greene também está processando o construtor Miguel Rocha, dono da Agape Serviço e Representação Ltda, de Belém, alegando quebra de contrato. A empresa foi contratada para construir cinco escolas, todas, segundo Rocha, a doze horas de Portel. O construtor afirmou ter entregue uma pronta e outra 85% construída. Mas disse que a logística complicada, com o transporte de materiais pelos rios, e mudanças que teve que fazer nos projetos para atender a especificações legais o levaram a pedir uma repactuação do pagamento combinado. Rocha alega que Greene lhe deve mais de 780 mil reais, que teve que gastar de dinheiro próprio.

Mas Michael Greene ainda conserva, aparentemente, alguns aliados em Portel. Em março último, uma associação que afirma representar os moradores de um assentamento agroextrativista entrou com uma ação contra a Verra pedindo indenização de 40 milhões de reais (cerca de 8 milhões de dólares). A indenização se deveria à suspensão pela certificadora do projeto de carbono Rio Anapu-Pacajá REDD+, cujo proponente é a Brazil Agfor.

A associação argumenta que a população do assentamento estava se beneficiando do negócio da empresa do estadunidense, por meio da construção de escolas, postos de saúde e poços – eles não dizem se recebiam parte do valor dos créditos diretamente, como deve acontecer em terras comunitárias. A ação foi impetrada na Vara Agrária de Castanhal, a mesma onde correm as ações da Defensoria. Há mais duas ações semelhantes, de outras duas associações, que pedem o mesmo valor de indenização.

Michael Greene não responde aos pedidos de informação

SUMAÚMA tentou entrar em contato com Michael Greene em junho de 2024 por telefone, por mensagens no WhatsApp e no Signal e pelos e-mails conhecidos dele e da Brazil Agfor e enviou perguntas sobre os projetos da Indigenous Carbon, mas não obteve resposta. A reportagem também tentou entrar em contato com o escritório de advocacia Lopes Pimenta, do advogado Leonardo Lopes Pimenta, que assina a ação de Greene contra a Útil e as contestações já apresentadas por ele e suas empresas às ações da Defensoria Pública do Pará contra os projetos de carbono em Portel. No entanto, as ligações feitas para o telefone celular que aparece como número de contato no site da Advocacia Lopes Pimenta foram respondidas com uma gravação de que o número está bloqueado. O e-mail indicado devolveu as mensagens.

Nos projetos de carbono com os Indígenas, há um telefone de contato de São Paulo, mas ninguém atende ou responde a mensagens de WhatsApp. Outro telefone fornecido é de Diego Pereira, que não trabalha mais para Greene – Pereira disse que desconhecia que seu contato telefônico estivesse nos projetos e que soube disso por SUMAÚMA. Os endereços incluídos nos projetos são os das associações Indígenas, e o site www.indigenouscarbon.com não existia na data de publicação desta reportagem.

Greene e suas empresas apresentaram contestações a três das quatro ações da Defensoria, e SUMAÚMA tem cópia de duas delas, relativas a um dos projetos, o Pacajaí REDD+. Nos documentos, eles afirmam que não têm envolvimento algum na gestão do projeto Pacajaí, que atuam apenas como consultores em outro deles (Ribeirinho REDD+) e como gestores num terceiro (RMDLT). Apenas em um projeto, o Rio Anapu-Pacajá REDD+, Michael Greene e suas empresas são proponentes e gestores, de acordo com essas contestações. Esses documentos também questionam a legitimidade da Defensoria para atuar em questões envolvendo a posse de terras e alegam que a instituição não tem “mandato adequado” para atuar em nome das populações dos assentamentos aos quais os projetos de carbono estão sobrepostos.

As contestações também insistem em que, apesar dessa sobreposição, os imóveis usados para os projetos de carbono “são de natureza particular”. Na época em que a Defensoria iniciou as ações, 45 de 50 matrículas de imóveis particulares usadas para o registro dos três projetos que já estavam certificados na Verra haviam sido canceladas. As cinco que restaram não estavam sobrepostas a assentamentos estaduais. Greene argumentou que recebeu as matrículas de que era titular como pagamento de uma dívida. As contestações também alegam que a Justiça do Brasil não tem competência para julgar questões envolvendo o mercado de carbono, “que carece de regulamentação específica no ordenamento jurídico brasileiro”.

Em outubro de 2023, numa resposta por escrito enviada ao site G1, que publicou reportagens sobre as ações da Defensoria em Portel, o estadunidense disse que recebeu os imóveis “de boa-fé” e que iria cooperar para “ajustar o que estiver em desacordo legal e cumprir toda e qualquer determinação judicial cabível”. Agora, em sua página na rede social LinkedIn, ele acusa “uma funcionária pública” de “forjar” as acusações para “ajudar seus amigos corruptos a roubar as terras onde estão” seus projetos – uma acusação sem provas contra a defensora pública que assina as ações, Andreia Macedo Barreto.

A Justiça do Pará tentou intimar Greene e três de suas empresas a se pronunciarem sobre a ação que ainda não foi contestada por eles, mas não conseguiu. Intimações enviadas ao estadunidense e a três de suas empresas acabaram devolvidas. Além de constatarem que Michael Greene estava ausente do seu endereço em Guarulhos – que também constava como endereço de uma das suas empresas, a Agfor Empreendimentos –, os oficiais de Justiça verificaram que as outras duas empresas não funcionam nos locais indicados quando foram registradas. Num endereço em Manaus da Brazil Agfor, que tem sede nos Estados Unidos, foi encontrado um açougue. Num endereço em Teófilo Otoni, Minas Gerais, do Brazil Property Group, havia uma residência particular.

Diante dessa situação, em junho de 2024 a defensora Andreia Macedo Barreto, autora das ações, pediu à Justiça brasileira que intime Greene por carta rogatória, ou seja, um pedido feito à Justiça de outro país. Nessa petição, a defensora escreveu que a não comprovação dos endereços significa que essas empresas são “um simulacro [representação falsa] de sua operação no Brasil, certamente parte das ilegalidades e fraudes destinadas à apropriação ilícita de terras e florestas públicas na Amazônia”. Nas contestações que já apresentou, Greene agora fornece apenas endereços nos Estados Unidos para a Brazil Agfor e a Agfor Empreendimentos.

Enquanto as investigações em Portel ainda estão acontecendo, os projetos da Indigenous Carbon acrescentam mais elementos de desconfiança num mercado opaco, sem transparência, no qual as expectativas de quem mais precisa de recompensa pelo trabalho que faz de conservação da natureza frequentemente se transformam em decepção.

Esta reportagem faz parte do projeto Carbono Turvo, uma aliança que investiga o funcionamento do mercado de carbono na América Latina e inclui Agência Pública, InfoAmazonia, Mongabay Brasil e SUMAÚMA (Brasil), Rutas del Conflicto e Mutante (Colômbia), La Barra Espaciadora (Equador), Prensa Comunitaria (Guatemala), Contracorriente (Honduras), El Surtidor (Paraguai), La Mula (Peru) e Mongabay Latam, e é liderado pelo Centro Latino-Americano de Investigação Jornalística (Clip, na sigla em espanhol). Design da logomarca: La Fábrica Memética