Sobrevivente de massacres impostos pela colonização, o fim da saga de resistência de Tanaru, conhecido como “Índio do Buraco”, remonta décadas de um projeto de ocupação genocida, que permanece nos dias de hoje, desenhado na Ditadura Militar

O indigenista Altair Algayer passou anos preocupado em como seria a morte do indígena Tanuro. Último sobrevivente de seu povo, dizimado por uma série de violências que acompanharam a colonização do estado Rondônia na segunda metade do século XX, ele viveu décadas em isolamento voluntário. Nomeá-lo, a ele e a seu povo, é, por si só, um ponto sujeito a debate, já que Tanaru, ou índio do Tanaru – em referência ao rio próximo da onde vivia – ou mesmo o Índio do Buraco, recusou-se às sucessivas tentativas de contato estabelecidas por pessoas ao seu redor (das mais violentas, às mais pacíficas).

O fato é que Algayer, coordenador regional da Fundação Nacional do Índio (Funai), que acompanhou Tanaru por décadas e à distância, auxiliando na proteção deste território, temia que o indígena pudesse ter uma morte violenta. “Eu tinha muitas vezes a impressão, no mato, do dia que chegasse essa morte, talvez eu achava que poderia ser mais violenta. Ele [Tanaru] encontrar alguma pessoa e [essa pessoa] fazer alguma coisa com ele. Ou às vezes eu pensava num acidente: uma queda de uma árvore, se machucar, porque ele estava sozinho. Uma cobra… E dependendo da situação, de repente, a gente nem encontrar o corpo”, afirma o indigenista.

Ao redor da Terra Indígena, entre os municípios de Chupinguaia, Corumbiara, Parecis e Pimenteiras do Oeste (todos em Rondônia), diversos fazendeiros pleiteiam a titularidade da terra, e o direito de desmatá-la. Mas a Terra Indígena Tanaru está, desde 1998, classificada como de Restrição de Uso e Ingresso. Ou seja, Tanaru viveu seus últimos 25 anos em uma área protegida por ele, e para ele.

O que aconteceu com Tanaru, no momento de seu falecimento, foi o contrário do que Algayer havia imaginado. Em 23 de agosto de 2022, o indigenista encontrou Tanaru morto, em sua rede. “Ele quis morrer ali, do jeito dele. Eu tenho certeza que ele fez a cerimônia aí de passagem”, reflete Algayer, que jamais o havia visto tão paramentado. “Enfeite de pena, colar no pescoço. Ele tava na rede, tava com o chapeuzinho dele na cabeça. Se deitou ali para morrer”.

Enfeite de pena, colar no pescoço. Ele tava na rede, tava com o chapeuzinho dele na cabeça. Se deitou ali para morrer”

Altair Algayer , indigenista

A história do falecimento de Tanaru, e o destino post mortem de seu corpo, teve uma ampla cobertura pela mídia brasileira e internacional. Sempre acompanhada de um certo exotismo. Ela está repleta de elementos que atiçam o imaginário colonial: um indígena isolado, que fugiu ao longo de décadas do violento contato que a sociedade brasileira moderna lhe impôs, e que morreu sozinho, paramentado, como se soubesse que a morte se aproximava.

O que pouco se fala, entretanto, é que a situação à qual Tanaru foi submetido durante boa parte da sua vida (impossível saber sua idade certa), as formas de violência que lhe foram perpetradas (a ele e a seus parentes) são consequências diretas do modelo de ocupação territorial desenhado pela Ditadura Civil-Militar para a Amazônia, e mais especificamente para o estado de Rondônia.

“Desenvolver”

Algayer relembra que a expansão da colonização de Rondônia, nos anos 1980 e 1990, foi um processo marcado por extrema violência. “A ocupação mesmo da Amazônia é desmatamento, exploração de madeira, e foi assim, a aniquilação de muitos povos [indígenas] com esse processo”.

A ocupação mesmo da Amazônia é desmatamento, exploração de madeira, e foi assim, a aniquilação de muitos povos [indígenas] com esse processo

Altair Algayer , indigenista

Isso aconteceu com diversas populações indígenas até então em isolamento voluntário no estado de Rondônia. O indigenista cita também o caso dos Kanoê e Akuntsu, da mesma região Sul do estado. “Os Akuntsu são testemunhas de um contato feito em 1995. Levaram tiros, foram massacrados violentamente, por defenderem o território deles. E chegou um ponto de que, para eles resistirem, tomaram essa decisão de que era melhor mesmo permanecer isolado no mato, vendo o povo se acabando do que se entregar, ou tentar um contato e tentar um diálogo. Porque não havia diálogo com esse pessoal que ocupou a região”, afirma ele.

Amanda Villa é antropóloga e colaboradora do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI). Sua pesquisa está centrada na região do médio rio Guaporé, em Rondônia, próximo ao território de Tanaru. Ela reflete que, apesar do histórico de várias ondas migratórias para a região que viria a ser Rondônia, “foi só nos 1980 que ocorreu o estabelecimento mesmo de grandes grupos de colonos de maneira permanente ou irreversível, que se mantém até hoje”, afirma a pesquisadora.

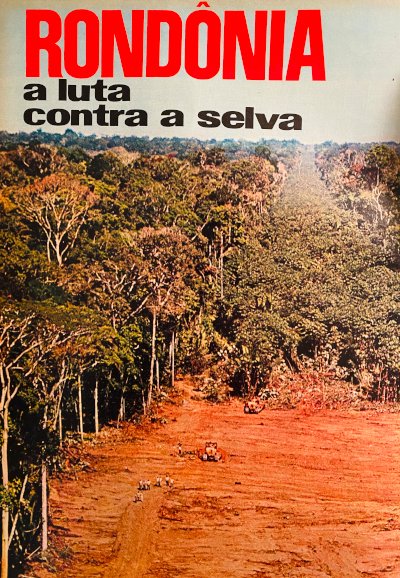

“É impossível deixar de correlacionar o processo violento de ocupação que o estado de Rondônia sofreu com as políticas praticadas pela ditadura militar”, reflete Villa. Daí a ênfase, para entender as violências contra populações indígenas da região, em olhar para o que foram esses projetos de “desenvolvimento” planejados pelos militares.

A pesquisadora explica que a principal estrada que atravessa todo o estado de Rondônia é a hoje chamada BR-364, cuja construção foi iniciada pelo governo de Juscelino Kubitschek, em 1960. Antes da sua construção, não havia acesso rodoviário à Porto Velho. Mas mesmo com a construção da rodovia, o acesso “era algo precário. Na época de chuvas nem era transitável”, reflete Villa.

A antropóloga conta que, já no final dos anos 1960, centenas de caminhões vinham da região Sul, trazendo trabalhadores, especialmente de Santa Catarina, para ocuparem a região. E que esses caminhões retornavam, abarrotados de madeira. “A impressão que eu já ouvi, de relatos por lá, era essa sensação que passava de que a floresta era infinita, porque todos os dias centenas de caminhões passavam completamente carregados e parecia que a coisa nunca acabava. Até que acabou, né? Toda madeira de lei praticamente”, reflete Villa.

E foi a finalização do asfaltamento da BR-364, já no final do governo do ditador General João Figueiredo, em 1983, que, nas palavras da pesquisadora “removeu a barreira final” para a ocupação do estado.

Para o indigenista Altair Algayer, “essa ocupação toda desgovernada, foi uma política de estado. E na época eram os militares que estavam no comando. São projetos, políticas de estado, feitos sobre territórios indígenas, que nunca foram levados em consideração”.

“O índio Tanaru é um exemplo claro dessa política”, afirma Algayer.

As fazendas e os isolados

Ao longo dos anos 1970, os colonos chegavam, embrenhavam-se na mata, e iam derrubando a floresta, para começar a plantar. Este processo foi acompanhado do massacre de diversas populações indígenas até então em isolamento voluntário. “O pessoal que estava chegando tomava posse dos lotes esquadrinhados pelo Incra sem uma preocupação sobre a presença de povos indígenas nas áreas de assentamento”, reflete Amanda Villa.

Entretanto, a dificuldade principal era o escoamento dessa produção. Até que, o governo brasileiro implementou o Programa Polonoroeste, que entre 1982 e 1987 visava “desenvolver” o norte do Estado de Mato Grosso e Rondônia, com um impressionante valor de 1.5 bilhões de dólares do Banco Mundial, segundo relatórios produzidos no final da década de 1980, pela antropóloga Betty Mindlin. Ou seja, além do asfaltamento da BR 364, o governo federal seguiu com os mesmos projetos desenvolvimentistas, já no período da redemocratização.

“Com o passar do tempo essas glebas se tornaram fazendas, e o grande temor dos fazendeiros era que a Funai não fornecesse uma certidão negativa da presença de indígenas. Quando começavam rumores sobre essas aparições, muitas vezes a equipe da Funai não era recebida por ordem dos patrões”, relata Villa.

Os primeiros vestígios do povo ao qual Tanaru pertencia foram encontrados no início dos anos 1990 pela Funai, mais especificamente pela Frente de Proteção Etnoambiental Guaporé, equipe então coordenada pelo sertanista Marcelo Santos. No entanto, a existência do indígena somente foi confirmada em dezembro de 1996.

Os indigenistas da Funai, Marcelo dos Santos e Altair Algayer, fizeram questão de identificar esses grupos entre os anos 1980 e 90. Por seu trabalho na região, eles foram ameaçados e acusados de forjar a presença de indígenas na área. O plano dos indigenistas era identificar a localização dos grupos e demarcar suas terras – e, portanto, proteger esses grupos indígenas da violência dos colonos. Buscando documentar a situação, os dois especialistas indígenas organizaram uma expedição em 1995.

Além da imprensa, contaram com o trabalho do antropólogo e cineasta Vincent Carelli. A equipe também encontrou uma família com cinco indígenas Kanoê, na região do rio Omerê, que indicaram a existência de outro grupo de isolados na mesma área, os Akuntsu. Os 20 anos de filmagem deram origem ao documentário “Corumbiara” (2009), que denuncia o massacre de grupos indígenas ocorrido em 1986 e retrata a violência que marcou a colonização da Gleba que dá nome ao filme, leiloada durante a Ditadura Militar.

“Corumbiara” trouxe para o grande público o primeiro registro de Tanaru, feito em 1996. A câmera expõe o rosto assustado de Tanaru e registra para o mundo a solidão do sobrevivente do genocídio. Desde então, a opção indígena pelo isolamento tem o apoio da Funai. A autarquia estabeleceu o território de Tanaru como de uso restrito, estabelecido pela primeira vez em 1997.

“No caso dele, do Tanaru e do seu povo, a direção da Fazenda Modelo foi o grande carrasco executor do crime de genocídio. Eu digo aqui o genocídio, porque eu acredito que entra mesmo nos termos legais dessa categoria”, afirma Amanda Villa. “Foram assassinatos sistemáticos para extinção de um povo. Um povo que estava ali atravancando o caminho de quem só queria dominar um território vendido pelo governo militar como um espaço vazio a ser preenchido”, afirma a antropóloga.

Foram assassinatos sistemáticos para extinção de um povo. Um povo que estava ali atravancando o caminho de quem só queria dominar um território vendido pelo governo militar como um espaço vazio a ser preenchido

Amanda Villa, antropóloga

Ela relembra que as propagandas da Ditadura promoviam a ideia da Amazônia como um deserto demográfico, um vazio a ser conquistado e ocupado.

Villa levanta uma questão importante quando se fala nas violências cometidas contra indígenas durante a ditadura, que diz respeito a reparação histórica: “o caso deu muita repercussão, foi parar no Fantástico, mas a justiça nunca foi feita. Não sabemos detalhes de assassinatos em si. Mas você tem todas as evidências de que uma aldeia foi incendiada encobrindo deliberadamente crimes de homicídio e fica por isso mesmo?”

“Qual é a punição que essas pessoas receberam? Que exemplo que fica pra outros casos semelhantes, que ainda existem, porque ainda existem?”, questiona a antropóloga.

O legado de Tanaru

Após a sua morte, o corpo de Tanaru foi objeto de uma série de disputas. De certa forma, é possível dizer que formas de violência que Tanaru conseguiu evitar, ao se embrenhar na mata, concretizarem-se contra ele em seu destino post mortem.

Apesar de insistentes demandas de organizações indígenas e ONGs, o Estado brasileiro submeteu o corpo de Tanaru a um destino incerto. A advogada Carolina Ribeiro Santana, assessora da OPI, escreveu na Samaúma, em outubro de 2022: “Por 55 dias nada se soube sobre Tanaru. Cinquenta e cinco dias. Demandamos, por vezes, explicações à Funai, que se limitou a responder que ‘o corpo estava sob perícia’. Eis que agora rumores dão conta de que duas caixas de ossos foram enviadas à Delegacia da Polícia Federal da cidade de Vilhena, em Rondônia. O Estado brasileiro retirou do leito de morte um corpo indígena ornamentado com plumas e devolveu duas caixas de ossos.”

Mesmo após a finalização dos exames pela Polícia Federal, o então presidente da Funai, Marcelo Xavier, barrou o enterro de Tanaru – horas antes da previsão do sepultamento, no dia 13 de outubro. A medida contrariou o plano de servidores da Funai da região de finalmente darem um destino digno ao corpo de Tanaru. “Violaram o corpo dele. Estudaram de toda maneira, e não respeitaram. A gente exigiu que ele fosse enterrado no território que ele ficou até o último dia de vida dele”, Marciely Ayap Tupari, coordenadora-secretária da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB).

No total, o corpo de Tanaru permaneceu 71 dias insepulto. Foi sepultado no dia 4 de novembro, após uma decisão da Justiça Federal obrigar a Funai a enterrar o corpo do indígena em sua terra.

“Então qual é essa situação atual? Os fazendeiros estavam apenas esperando a morte do indígena Tanaru ocorrer para reivindicar cada pedacinho da floresta que ele manteve de pé. Eles já se organizaram, e juntos os fazendeiros estão fazendo propostas para o governo”, afirma Amanda Villa. Tanto é que fazendeiros que reivindicam a área invadiram a T.I. onde vivia Tanaru, quando seu corpo ainda estava insepulto, e também violaram o seu túmulo, momentos após o sepultamento do indígena.

Para ela, a situação do território “é de extrema vulnerabilidade”, já que a restrição de uso, que deveria ser uma categoria transitória, foi se postergando, sem que houvesse uma categoria de proteção definitiva, como a demarcação.

Diversas organizações indígenas como a Articulação dos Povos Indígena do Brasil (Apib) e a Coiab, vêm se pronunciando pela não destruição do território que Tanaru preservou, ao longo de décadas. A Apib protocolou em setembro do ano passado um Aditamento à Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental Nº 991 no STF, incluindo uma demanda pelo devido sepultamento do corpo de Tanaru e de manutenção do seu território. Lê-se na peça jurídica: “a referida área deveria seguir protegida e preservada em memória aos povos ali dizimados e ao último sobrevivente de todo um povo que resistiu bravamente e resguardou todo um legado com sua forma de vida. Trata-se de medida que visa evitar que todas as violências e o extermínio cometidos sejam esquecidos ou relativizados a ponto de se repetirem com outros povos”.

Em decisão favorável à proteção de populações indígenas em isolamento voluntário, o Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin também determinou à União e Funai a manutenção da Restrição de Uso, e solicitou posicionamento quanto ao destino da Terra Indígena Tanaru.

Para Amanda Villa, diante do fato que “no estado de Rondônia, cada centímetro descuidado por agentes fiscalizadores é devastado, e às vezes até mesmo aqueles que são constantemente cuidados” a sua preservação é de extrema importância. A pesquisadora salienta motivos científicos, para arqueologia, antropologia e para o entendimento das relações entre indígenas e o cultivo e proteção desta floresta. “As teorias mais aceitas são de que a Floresta Amazônica é toda dependente da ação humana. Ela foi alterada por essa agência, que souberam se manter em consonância com a floresta em pé. E esse espaço da Terra Indígena Tanaru oferece uma amostra maravilhosa pra gente entender um pouco mais de como isso vem acontecendo há milhares de ano”.

E principalmente, o entendimento da preservação do território de Tanaru como um memorial em homenagem a ele, e sua luta para se manter vivo, e vivas as diversas formas de vida que ali existem.

Mesmo que o último indígena morreu, ele segue sendo como um símbolo de resistência. Mesmo com todas essas pressões que ele veio sofrendo ao longo dos anos, ele se manteve ali firme e forte

Marciely Ayap Tupari, secretária da Coiab

“Mesmo que o último indígena morreu, ele segue sendo como um símbolo de resistência. Mesmo com todas essas pressões que ele veio sofrendo ao longo dos anos, ele se manteve ali firme e forte”, reflete Marciely Ayap.

“Manter aquele território como uma terra indígena é manter a memória dele viva. A gente quer que isso se mantenha, que aquele lugar seja o memorial a vida dele”, conclui ela.

Esta reportagem faz parte da série ‘Memória Interétnica’, com conteúdos que retomam casos de violações contra indígenas documentados por Centro de Referência Virtual Indígena e Cartografia de Ataques contra Indígenas, conectando-os aos temas da atualidade. O projeto é uma realização do Instituto de Políticas Relacionais em parceria com o Armazém Memória e tem apoio da Embaixada Real da Noruega em Brasília.