Evidências sobre o impacto da perda de floresta nas chuvas se acumulam. Estudos seguem mostrando que períodos secos já são mais frequentes e deixam o agronegócio vulnerável. Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil, perdeu quase um mês de chuva

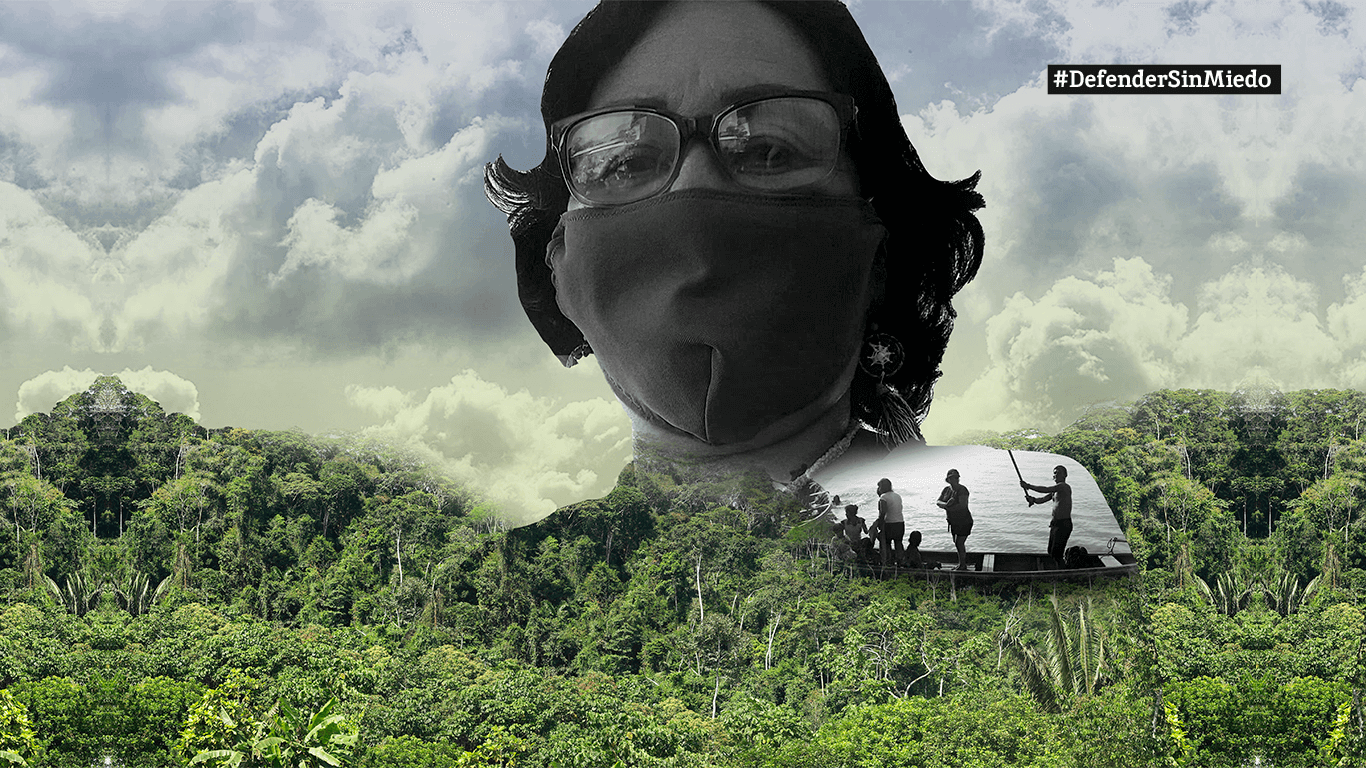

Evidências sobre o impacto da perda de floresta nas chuvas se acumulam. Estudos seguem mostrando que períodos secos já são mais frequentes e deixam o agronegócio vulnerável. Mato Grosso, o maior produtor de soja do Brasil, perdeu quase um mês de chuva (imagem: Alamy)

por Gustavo Faleiros e Manuela Andreoni (texto) e Pedro Nobre Cortese (vídeo), em parceria com o Diálogo Chino

No último dia 10 de setembro, o Ministério da Agricultura anunciou que a safra de grãos de 2020 vai superar a marca de 250 milhões de toneladas. É um recorde histórico, resultado de décadas de trabalho. A produção de soja no Brasil, sozinha, quadruplicou desde a virada do milênio.

Mas o avanço da soja para o norte e o leste do país também ajudou a empurrar a fronteira da pecuária para dentro da floresta amazônica ao norte do país. E foi ali que, combinado com a frágil fiscalização ambiental, o agronegócio encontrou seu maior desafio, a natureza.

Grupos de lobby do setor retratam este obstáculo como uma tentativa de ambientalistas e competidores de assentarem a responsabilidade pela saúde do planeta nos ombros dos produtores brasileiros. Mas cientistas argumentam que a destruição da floresta está secando as chuvas que irrigam o PIB nacional.

Ao longo da última década, cientistas e até mesmo representantes dos produtores têm sublinhado a gradual mudança na sazonalidade das chuvas da região como a maior vulnerabilidade do agronegócio brasileiro.

Dados do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (Inpe) mostram que, durante a última década, o volume das chuvas no Brasil diminuiu quase 17% quando comparada à média das últimas quatro décadas. Não há evidências científicas de que esta grande transformação possa ser atribuída apenas ao desmatamento, já que, até certo ponto, o aumento nas temperaturas causada pelo aquecimento global explicam a mudança no comportamento das chuvas.

Mas cientistas têm, aos poucos, documentado que anomalias regionais são resultado direto do desmatamento.

Estudiosos do clima encontram cada vez mais evidências de que o período chuvoso está chegando mais tarde e durando menos tempo nas regiões produtoras de soja e milho no Brasil. Em um país cuja agricultura é essencialmente alimentada por chuvas — apenas um décimo das áreas cultivadas é irrigado — a notícia é grave.

Estudos mostram, por exemplo, que o desmatamento da Amazônia já fez o estado de Mato Grosso, o maior produtor de soja do país, perder quase um mês de chuva, enquanto seu vizinho, o estado de Rondônia, perdeu quase duas semanas.

A floresta amazônica recicla a umidade que é trazida do oceano e gerar sua própria chuva. Já se sabe que entre 30% e 50% das chuvas que caem sobre a Amazônia são originadas pela transpiração de vapor d’água das próprias árvores. O desmatamento interrompe esse mecanismo de evapotranspiração — a soma de transpiração das árvores e evaporação da terra e dos oceanos — e, assim, diminui a disponibilidade das chuvas “recicladas”, como dizem os cientistas.

Regiões distantes da Amazônia, como a Cordilheira dos Andes ou bacia do rio da Prata, além de grandes cidades do Sul e Sudeste do Brasil dependem do transporte da umidade da Amazônia.

Esse fluxo de umidade é popularmente conhecido como os “rios voadores”. Derrubar árvores seria como secar as fontes de um grande rio. Pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) decidiram, então, dar ao processo de destruição da floresta um novo nome: o “agro-suicídio”.

Desmatamento e chuva: novas evidências

Em um artigo submetido à revista científica Nature Communications, pesquisadores do Centro de Sensoriamento Remoto da UFMG cunharam o termo “agro-suicídio” para ilustrar o que já está ocorrendo em algumas partes da Amazônia e do Centro-Oeste brasileiro.

Um dos autores, o engenheiro florestal Argemiro Teixeira, pesquisador da UFMG, explicou em uma entrevista que o grupo baseou o estudo em dados anuais de precipitação tendo o Arco do Desmatamento, que contorna as fronteiras leste e sul da Amazônia.

A unidade de análise espacial utilizada foram quadrículas, onde cada pixel representa 27 quilômetros quadrados. Segundo ele, algumas destas unidades de análise têm um nível de desmatamento tão elevado que as chuvas foram afetadas de forma irreversível.

Um trabalho anterior de Teixeira já mostrava que, para cada ponto percentual de aumento do desmatamento na Amazônia, a temporada de chuvas diminui entre 0,12 e 017, dia.

“O mais assustador foi ver que grande parte do Arco do Desmatamento já atingiu este ponto de não retorno”, diz Argemiro Teixeira.

Ou seja, para ter chuvas ali, só mesmo regenerando a floresta.

Agronegócio: um tiro no pé

Em grande parte, a potência da agricultura brasileira foi obtida pela sua capacidade de colher duas ou até três safras, rotacionando culturas na mesma terra. Como o desmatamento afeta não só a quantidade de chuvas, mas a sazonalidade, essa vantagem competitiva pode ser perdida. O atraso na estação chuvosa diminui o tempo de plantio de safras adicionais.

Assim como o estudo liderado pela UFMG, outras pesquisas publicadas recententemente apontam na mesma direção. Em setembro 2019, Marcos Costa, da Universidade de Viçosa e colaboradores, publicaram no International Journal of Climatology pesquisa mostrando que, entre 1998 e 2012, houve uma redução de 27 dias chuvosos no Mato Grosso, algo que pode ser diretamente atribuído ao desmatamento na parte sul da Amazônia.

Em artigo publicado na Nature em junho deste ano, pesquisadores das Universidade de Richmond e Dartmouth, nos Estados Unidos, simularam distintos cenários de perdas de vegetação no Cerrado e nas partes leste e sul da Amazônia. Em todas as opções estudadas, o impacto do desmatamento na lavoura do milho no Cerrado foi observado. A perda na produção foi estimada entre 6% e 8%.

Décadas de alertas sobre desmatamento e chuva

As ameaças já são velhas conhecidas de cientistas e representantes do próprio agronegócio. A senadora Kátia Abreu, ex-ministra da Agricultura diz ter aprendido sobre os “rios voadores” entre 2008 e 2011, quando presidia a Confederação Nacional de Agricultura, o maior grupo de lobby do setor.

“Na época, nós queríamos entender tudo que era pesquisa de verdade. Agora está tudo de cabeça para baixo”, conta, ao lamentar que o governo não esteja protegendo os interesses do agronegócio na área ambiental. “É porque não querem enfrentar a realidade, mais bajular meia dúzia de produtores,” diz a senadora.

Abreu aprendeu o termo com a Embrapa, a estatal brasileira de pesquisa agropecuária, pioneira nos estudos dos impactos da mudança do clima sobre a produção de alimentos no Brasil.

Eduardo Assad, um veterano da agência, publicou em 2013 um artigo científico que olhava para o tamanho de períodos secos nas temporadas de chuva no Sul, Sudeste e Centro-Oeste e apontava o mesmo fato que segue sendo consubstanciado por estudos mais recentes: a região produtora de grãos tem tido períodos de seca extrema induzidos pelo aquecimento global e pelo desmatamento.

A pesquisa de Assad mostrou que os períodos secos, chamados veranicos, dentro das temporadas chuvosas se tornaram imprevisíveis nos últimos anos. Mas os alertas precedem seu último estudo em décadas. “Estamos falando [disso] há vinte anos!”, diz.

Quem começa a pesquisar sobre os impactos do desmatamento sobre as chuvas descobre que os primeiros alertas começaram, na verdade, há quase 40 anos.

No artigo “Amazon Basin: a System in Equilibrium” publicado na revista Science em 1984, o físico Eneas Salati, da Universidade de São Paulo, já chamava atenção sobre os impactos de uma possível redução de chuvas amazônicas na produção agrícola do país.

“O desmatamento contínuo em larga escala provavelmente levará a um aumento da erosão e do escoamento de água com inundações iniciais na baixa Amazônia, juntamente com a redução da evapotranspiração e, por fim, a redução da precipitação”, escreveu. “A redução da precipitação na Amazônia poderia aumentar a tendência à continentalidade e afetar negativamente o clima e a agricultura atual no centro-sul do Brasil.”

Salati foi um dos precursores em estudar em profundidade como funcionam as chuvas amazônicas . Em 1979, ele publicou um dos artigos seminais sobre o sistema de reciclagem de umidade na Amazônia.

Já nos anos 1970, os estudos de Salati encantaram o climatologista peruano José Marengo e acabaram levando-o a se firmar como pesquisador no Brasil há 25 anos. Anos depois, Marengo fez parte do grupo de pesquisadores que ajudou a popularizar o conceito de “rios voadores” — adaptando os “rios atmosféricos” criados por pesquisadores nos Estados Unidos nos anos 1990. A primeira vez que o pesquisador se lembra de ter falado o termo foi numa reunião por volta de 2005, quando tentava explicar o conceito para o aviador Gérard Moss, que não é climatologista.

“Se você pegar toda essa umidade que passa sobre a Amazônia e traduzir em volume de água, esse volume é muito similar ao do Rio Amazonas,” diz Marengo, ao se recordar da explicação que deu ao colega. “Essa umidade, você sente. Mas não vê. Por isso veio a comparação.”

O conceito foi um sucesso de comunicação científica. Como Marengo conta, algo que deputados e senadores podem compreender facilmente. Mas o conhecimento científico, mesmo mastigado e popularizado, ainda não foi capaz de parar a destruição.

De 1988 até 2019, cerca de 20% da Amazônia brasileira tinham sido desmatados apenas no Brasil, uma área de 796 mil km²,um território igual que a França e a Itália juntas. Nos últimos anos, os dados oficiais mostram que o ritmo de perda florestal está acelerando ainda mais.

Limites e mudanças

O mundo nunca comprou tantas commodities agrícolas do Brasil como agora e ao longo das próximas décadas, este mercado tende a se tornar ainda maior. Porém, diante das evidências científicas de que o desmatamento afeta as chuvas das regiões produtoras, a pergunta que se faz é: será possível manter a produção agrícola em uma situação como essa?

Para Assad, da Embrapa, o aumento do desmatamento cria incerteza sobre a produção agrícola, especialmente de soja e de milho, e talvez de algodão.

“O modelo de produção do Brasil vai chegar a um limite. O importante não é bater recorde após recorde, é manter isso. Temos que regenerar as nossas matas, recuperar as áreas de preservação permanente, porque se isso não acontecer, nós não vamos ter chuvas”, diz Eduardo Assad.

A opinião é compartilhada por Marcello Brito, presidente da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag). Ele observa que os ganhos da produtividade nas safras recordes registradas são obtidos com cada vez mais risco. “Você pode ter ganhos numa região, mas haverá outra que será profundamente atingida”, diz.

Brito cita como exemplo a seca que durante boa parte de 2020 afetou os estados do Sul do Brasil, também grandes produtores de grãos.

Em março deste ano, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul teve apenas 28 milímetros de chuvas, um quarto da média histórica, forçando fazendeiros a pedir ajuda do governo. Já o estado vizinho do Paraná viveu a pior seca desde que começou a documentar as chuvas em 1997, registrando apenas dois terços das chuvas que eram esperadas entre meados de 2019 e o início de 2020.

Entre estes estados e a Amazônia, está o Pantanal, o maior área alagada no mundo, agora em meio a pior seca de sua história. A região teve apenas 350 milímetros de chuva entre novembro de 2019 e março de 2020, 43% da esperada média histórica de 810 milímetros.

Pesquisadores têm evitado relacionar a tragédia – que tomou o mundo com imagens de animais mortos calcinados — ao desmatamento da Amazônia. Mas a ocorrência de eventos extremos como o atual está em linha com as previsões das últimas décadas sobre a distribuição mais irregular de chuvas.

Brito aponta o fato de que os dados históricos sobre as chuvas estão mostrando “uma completa alteração no ciclo”. Por isso, o custo de produção também se tornou maior. Há empresas que têm buscado variedades de sementes para se adaptar ao déficit hídrico, conta.

Para o representante do agronegócio, hoje o setor agrícola brasileiro está sendo organizado entre aqueles que acreditam na ciência e aqueles que a negam. “Eu vejo que a maioria acredita”, pondera.

Gérman Poveda, climatologista colombiano, que integra o recém-criado Painel Científico da Amazônia argumenta que as razões para a interrupção do desmatamento passaram a ser bastante objetivas “A razão pelas quais se preserva a Amazônia não são ideológicas, são hidrológicas, climatológicas, geoquímicas.”

Mudar o modelo de desenvolvimento é a única saída, diz ele, que defende que os países da Amazônia invistam em uma economia baseada no desenvolvimento científico do uso da biodiversidade. “Essa é única solução entre a tensão de desenvolvimento e preservação ambiental, a última esperança como países amazônicos de sermos potências econômicas.”