Lindaura Cariajano Chuje subió por la orilla del río y se adentró en el bosque, siguiendo un camino que sólo ella podía ver. Unos pasos más adelante de ella, un joven con un machete despejaba el camino mientras ella daba instrucciones: Un poco a la izquierda, un poco a la derecha, ahora todo recto. Era una mañana húmeda de septiembre de 2018, y los únicos sonidos que se oían eran el rítmico zumbido de las cigarras y los golpes secos del machete.

Unos minutos más tarde, se produjo un sutil cambio en el blando suelo que pisaban, ya que el terreno se volvió irregular, con ligeras depresiones. Cariajano se detuvo, apoyando la mano en una delgada lápida de madera que era casi invisible entre el follaje tropical.

“Esta es mi primera hijita”, dijo.

Cariajano era una joven madre cuando el arroyo que les proporcionaba agua y pescado a ella y a los demás habitantes de Vista Alegre —una comunidad indígena kichwa asentada a orillas del río Tigre, en el noreste de Perú — se volvió negro. En algún lugar río arriba, hubo una fuga en un pozo o en una tubería de uno de los nuevos campos petrolíferos de Perú. El crudo se había filtrado en el bosque y los cursos de agua circundantes, y había sido arrastrado río abajo.

Poco después, los habitantes de la comunidad empezaron a enfermarse con dolores estomacales. Muchos murieron, retorciéndose de dolor y vomitando sangre. Entre ellos, estaba la primera hija de Cariajano, Lisette, de 6 meses. Pero no fue la única. Señalando con la mano, Cariajano señaló el cementerio cubierto de vegetación. «Todos los niños están aquí», dijo.

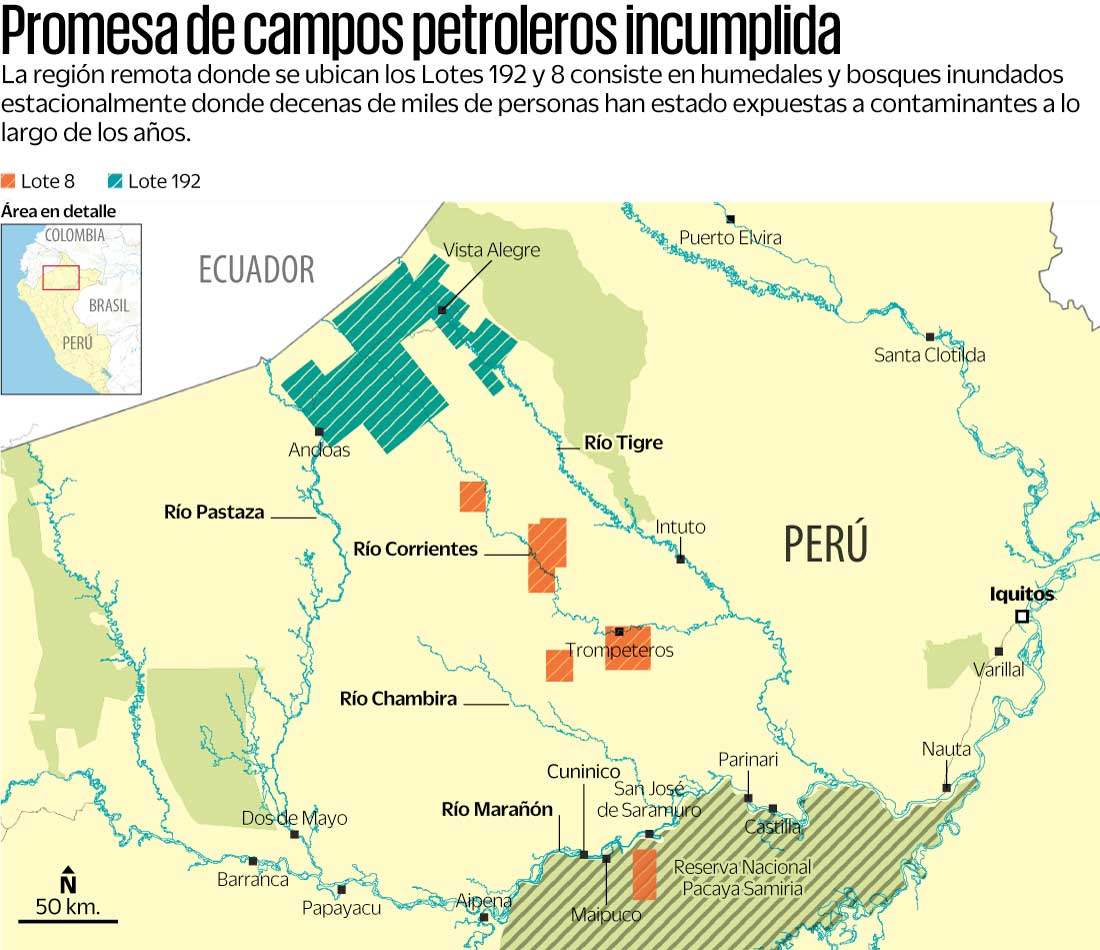

El río Tigre serpentea a través del mayor yacimiento petrolífero de Perú, conocido ahora como Lote 192, en una región habitada principalmente por indígenas quechua, achuar, kichwa, kukama y urarina. Cuando los buscadores encontraron petróleo en 1971, los funcionarios del gobierno prometieron que la industria traería el desarrollo a una región que había languidecido desde que el auge del caucho se fue a pique medio siglo antes.

Pero 50 años de producción de petróleo han dejado profundas heridas en las comunidades y en la tierra. Las empresas, mal reguladas, talaron los bosques para dar paso a los pozos de petróleo y a una red de oleoductos que los conectaban con instalaciones de almacenamiento en la región y en la costa, a más de 850 kilómetros de distancia. Los derrames de petróleo fueron ignorados, mientras que el agua producida —el agua caliente, salada y cargada de metales que se bombea de los pozos con el petróleo— se vertió en los arroyos o en el suelo.

En este remoto rincón de Perú, donde todavía no hay carreteras salvo las construidas para dar servicio a los pozos de petróleo, la mayoría de la gente sigue bebiendo agua sin tratar de los ríos o arroyos. Cuando el río se ennegrecía o el agua tenía un sabor salado, los que podían cavaban pozos o caminaban hacia afluentes más limpios. Los que no tenían otra opción apartaban con sus manos la mancha aceitosa y sacaban agua que parecía limpia, sin saber que aún contenía hidrocarburos, metales pesados y otros contaminantes.

Para cuando Perú empezó a aplicar una legislación medioambiental más estricta en la década de los 90, ya se habían producido daños irreversibles. A medida que las comunidades comprendían el peligro que suponían los residuos tóxicos de las operaciones petroleras, empezaron a organizarse para exigir agua potable, atención sanitaria, limpieza de los lugares contaminados y restauración de los ecosistemas afectados. Sin embargo, para entonces, su relación con las empresas petroleras era complicada, ya que la industria que les proporcionaba puestos de trabajo y otros beneficios, era la misma que había contaminado sus tierras, sus vías fluviales, sus peces y los animales de monte que cazaban y había causado daños aún desconocidos para su salud.

A medida que la industria decae, con los campos petrolíferos agotados y el cambio climático presionando al mundo para que abandone los combustibles fósiles en favor de las energías renovables, las comunidades de los campos petrolíferos de la Amazonia peruana siguen careciendo de agua potable, sistemas de saneamiento, escuelas, electricidad y atención sanitaria decentes. Con la guerra en Ucrania, que ha hecho que los precios del petróleo alcancen cifras récord, los funcionarios del gobierno están tratando de dar nueva vida a la industria. Y aunque un estudio reciente del Bloque 1AB, como se conocía originalmente al 192, y otro del cercano Bloque 8, han sentado las bases para la futura rehabilitación de los lugares contaminados, ese trabajo — si se lleva a cabo realmente — tomaría décadas y miles de millones de dólares.

Pero, a pesar del futuro incierto, el tiempo no borrará el recuerdo de una industria que ha marcado a la región y a sus habitantes.

Primeros indicios de cambio

Lindaura Cariajano, de entonces ocho años, y otros niños estaban nadando cuando oyeron que unos desconocidos se acercaban por el bosque. Huyeron despavoridos, incluso dejando su ropa. Los hombres les dijeron: «Estamos haciendo trocha. Estamos buscando petróleo,” recordó. “Mi amiga me preguntó ¿qué es petróleo?».

Mi amiga me preguntó ¿qué es petróleo?

Lindaura Cariajano, moradora de Vista Alegre

Poco después, llegaron más gringos en un helicóptero —era la primera vez que los habitantes de la cuenca del Tigre veían una máquina de este tipo. Georgina Vargas, partera de Vista Alegre, recuerda que se refugió en su casa, donde se escondió en un montón de ropa. Pero su marido, que había vivido una vez muy abajo, en el tramo inferior del río Amazonas, no se inmutó. Le dijo que no tuviera miedo y permitió que los intrusos acamparan en su jardín.

Cariajano recuerda que los adultos se reunieron y decidieron permitir a los hombres construir su campamento de trabajo en las afueras de la comunidad. Los trabajadores ofrecían a los niños golosinas como galletas y mermelada — insumos que nunca habían visto antes — o les daban las sobras de sus comidas. La madre de Cariajano advirtió a sus hijos de que no comieran esa comida extraña, diciendo que estaba envenenada, y se rumoreaba que los forasteros eran pelacaras, criaturas que arrancaban la piel de la cara de una persona y chupaban su grasa corporal, que en el Amazonas suelen asociarse con forasteros de piel clara.

Por inquietantes que fueran, esos encuentros iniciales apenas ofrecían un indicio de los drásticos cambios que se extenderían rápidamente por esta región, bastante aislada, que incluía las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre, Chambira y Marañón, a medida que miles de trabajadores acudían a desarrollar lo que se convertiría en dos de los campos petrolíferos más productivos de Perú.

Primero, llegaron los trocheros, que despejaron los caminos, o trochas, para efectuar la exploración sísmica. Los aldeanos oían las explosiones y sentían las vibraciones cuando los trabajadores perforaban agujeros y hacían estallar cargas a intervalos de 100 metros a lo largo de los caminos, creando ondas de choque que permitían a los ingenieros cartografiar los depósitos de petróleo.

Los hombres pasaron semanas enteras abriendo caminos de varios metros de ancho o más a través de la densa vegetación tropical, y despejando áreas más grandes a intervalos para permitir el aterrizaje de helicópteros. Les acompañaba «una estrepitosa maquinaria, compuesta por taladros portátiles, generadores de electricidad, compresores de aire, motosierras, motores fuera de borda, vehículos terrestres y helicópteros, un permanente bullicio», escribió la abogada de derechos indígenas Lily la Torre en su libro ¡Sólo queremos vivir en paz!

Una estrepitosa maquinaria, compuesta por taladros portátiles, generadores de electricidad, compresores de aire, motosierras, motores fuera de borda, vehículos terrestres y helicópteros, un permanente bullicio

Lily la Torre, abogada

Comunidades enteras fueron desplazadas para dar paso a los campamentos de trabajadores, y los trocheros que tendían las líneas sísmicas a veces atravesaban directamente una comunidad. A lo largo de las dos décadas siguientes, se despejaron más de 10.000 kilómetros de líneas sísmicas en el campo petrolífero conocido primero como Lote 1AB y después como Lote 192, que estaba en manos de Occidental Petroleum, y más de 5.000 kilómetros en los lotes vecinos 8 y 8X, operados por la empresa estatal Petroperú.

Labor forzada y ríos contaminados

Esta perturbación provocó una serie de cambios en los pueblos quechua, achuar, kichwa, kukama y urarina situados a lo largo de los ríos, según la antropóloga ecuatoriana María Antonieta Guzmán-González, que ha estudiado los impactos de la industria petrolera, especialmente en la parte alta del río Tigre.

“La llegada de la petrolera implicó la llegada de mucha gente — muchos trabajadores, pero también comerciantes, que llegaron y se asentaron en la zona, y también regatones (comerciantes)”, señaló.

“Los comerciantes y madereros ya visitaban esas cuencas, pero con la llegada de las empresas que exploran en busca de petróleo, esas actividades se intensificaron”, añadió.

Al principio, las empresas no contrataban a los indígenas como trabajadores, pero los comerciantes pagaban a las comunidades para que les proporcionaran carne de monte y otros productos, en virtud de un sistema de trabajo por deuda que había existido al menos desde el auge del caucho que arrasó la Amazonia occidental a principios del siglo XX.

El comerciante equipaba al cazador con suministros, que se descontaban de su pago cuando entregaba la mercancía acordada. Sin embargo, bajo el control del comerciante, el cazador a menudo terminaba con una deuda infinita. La combinación del ruido de los barcos, los helicópteros, la construcción y las cargas sísmicas, junto con la tala de bosques para construir campamentos y nuevas aldeas para acomodar la afluencia de trabajadores, hizo que los animales de caza huyeran de las zonas que tradicionalmente habían sido terreno de caza de las comunidades.

La caza y la pesca para alimentar a tanta gente también agotaron las poblaciones de fauna silvestre. Además, los madereros llegaron junto con las empresas, aprovechando la oportunidad de cortar y vender árboles como la caoba y el cedro, despojando al bosque de los árboles grandes y de lento crecimiento que producían la madera más valiosa.

En toda la cuenca del Amazonas, la vida se centra en los ríos. En muchas aldeas, las casas están dispuestas en fila a lo largo de la orilla del río y, aunque no hay vallas, se entiende que el área frente a cada casa es el puerto de la familia, el lugar donde amarran su canoa y realizan las tareas diarias.

La jornada suele comenzar temprano cuando los niños van a buscar cubos de agua para cocinar y finaliza cuando la familia se baña en el río al concluir su trabajo del día. Entretanto, las mujeres lavan la ropa, limpian el pescado y asean a los bebés en pequeñas balsas de troncos. La gente pesca en los lagos cercanos y los niños juegan en el agua en el calor del día. Los ríos y arroyos son la única fuente de agua para beber y cocinar.

Pero cuando comenzaron las perforaciones en los campos petrolíferos, los ríos se contaminaron.

“Antes de la compañía, el río era limpio,” dijo Vargas.

Pero ella recuerda una tarde en la que fue al río a bañarse después de pasar el día cuidando sus cultivos en el calor tropical.

“Sentí mi cuerpo gomoso. Todo mi cuerpo purito sal, todo mi pelo era sal,” dijo.

Encontró un arroyo con agua limpia donde podía bañarse para quitarse la sal, y ella y su marido se dieron cuenta de que debían dejar de beber agua del río. Algunas personas cavaron pozos. Pero para los que no tenían un arroyo cerca, los ríos eran la única opción.

Décadas de contaminación

Con el tiempo, se construyó un oleoducto de 1.106 kilómetros — una costosa maravilla de la ingeniería de aquel entonces , que con el paso del tiempo se fue deteriorando — para transportar el crudo de los campos petrolíferos del norte amazónico por la cordillera de los Andes, hasta el puerto de Bayóvar, en la costa del Pacífico, incluyendo un ramal desde el pueblo de Nuevo Andoas, en el río Pastaza. Sin embargo, hasta que se completó la red de oleoductos en los campos petrolíferos, el petróleo se transportaba río abajo en barcazas.

«Ese crudo que las barcazas transportaban a veces se derramaba… así se derramaba», dijo Lindaura Cariajano, separando sus manos unos 30 centímetros. «El río estaba negro. Las garzas estaban cubiertas de petróleo. No podían volar, así que murieron. Los peces saltaban y caían sobre el petróleo». Nadie había explicado a los habitantes indígenas de la zona que el crudo y sus derivados eran tóxicos, así que la gente recogía los peces y a veces el aceite en recipientes, introduciendo una mecha para hacer una pequeña lámpara.

El río estaba negro. Las garzas estaban cubiertas de petróleo. No podían volar, así que murieron. Los peces saltaban y caían sobre el petróleo

Lindaura Cariajano, moradora de Vista Alegre

Pasarían dos décadas antes de que Perú comenzara a aplicar la legislación medioambiental, y otra más, antes de que las empresas que operan los lotes 192 y 8 comenzaran a reinyectar el agua producida en el subsuelo en lugar de verterla al medio ambiente. Mientras tanto, miles de millones de barriles de agua salada y contaminada se bombeaban a los ríos y arroyos. Sólo en 2008, se vertieron al medio ambiente una promedio de 363.000 barriles de agua producida al día en el Lote 8 y una media de 576.000 al día en el Lote 1AB/192. Los daños causados por los vertidos de petróleo también han persistido, a veces mucho después de que el petróleo remanente haya sido arrastrado por el agua.

Si los ríos y arroyos son vitales para la vida cotidiana, son las cochas, o lagos, en el Perú amazónico los que proporcionan el sustento a la gente de las comunidades. Cuando los ríos crecen durante la temporada de lluvias, el agua sube por los arroyos y atraviesa los bosques bajos hasta llegar a las cochas, que sirven de criaderos de peces. Los peces migratorios, como el boquichico (Prochilodus nigricans), la palometa (Mylossoma duriventre) y la doncella (Pseudoplatystoma fasciatum) aprovechan el abundante suministro de alimentos en el bosque inundado, y luego regresan al río cuando pasa la temporada de lluvias y las aguas bajan.

Pero este flujo y reflujo, que esparce sedimentos cargados de nutrientes por todo el bosque, también puede agitar los contaminantes de los vertidos de petróleo que nunca se limpiaron.

El día en que Lindaura Cariajano regresó a la tumba de su hija en el cementerio cubierto de maleza, Llerson Fachín, el joven apu o líder de Vista Alegre, miraba la tierra seca y agrietada que rodea la Cocha Montano. El lago, que en otro tiempo fue una zona de pesca clave para su comunidad, tiene ahora apenas una fracción de su antiguo tamaño.

Llerson Fachín, un líder de la comunidad kichwa de Vista Alegre, observa el lecho seco del lago conocido como Cocha Montano en el Lote 192. (Foto de Barbara Fraser)

“Esta cocha tiene una historia muy triste”, dijo él. “Desde los años 80, después de un derrame, desde allí se ha ido secando. Estamos perdiendo nuestras cochas, que son muy importantes para nosotros”.

Desde los años 80, después de un derrame, desde allí se ha ido secando. Estamos perdiendo nuestras cochas, que son muy importantes para nosotros

Llerson Fachín, liderazgo de Vista Alegre

Los residentes de Vista Alegre recuerdan el día en que el agua de la Cocha Montano se volvió negra por un derrame en un pozo de petróleo aguas arriba. El crudo cubrió el lago y fluyó hacia el río Tigre.

“Aquí morían una cantidad de peces. La superficie estaba negra, totalmente negra, y los peces estaban boyando”, dijo Fachín, añadiendo que los contaminantes de la zona alrededor del pozo petrolífero siguen llegando al lago cuando llueve. Ninguna de las empresas que han operado en el campo petrolífero lo ha limpiado.

“No se ha remediado nada. La naturaleza solo le ha limpiado. El agua, las lluvias, todo eso ha limpiado. Cuando el agua iba creciendo, crecía y mermaba, y así se iba sacando [el petróleo] poco a poco”, dijo.

De las operaciones petroleras, añadió, “Tener esas cosas no ha significado nada más que la muerte — muerte y pérdida de nuestros recursos naturales forestales y toda la fauna, y muchas vidas humanas también que hemos perdido. Progreso no puedo decir”.

Luto por la muerte de lagos y niños

Pero la muerte de la Cocha Montano va más allá de la devastación medioambiental. También marca la ruptura de la relación entre los kichwas y el mundo natural con el que sus vidas están inextricablemente entrelazadas, en el que los bosques, los ríos, los peces, los animales y todos los seres vivos tienen madres — espíritus que los nutren y cuidan, y que dejarán a los humanos desamparados si los maltratan.

“Cada quebrada, cada cocha, cada poza tiene su madre”, dijo Julia Chuje Ruíz, prima mayor de Lindaura Cariajano. “Algunas son boas, algunas son lagartos, algunas son rayas, algunas son como zúngaros, pero grandes. Algunas son tigres. Cada zona tiene su madre. Como el río también—cada poza tiene su madre. Pero cuando ya viene [la contaminación], ya la madre tiene que salir. O muere o sale. ¿A dónde se largará? Y tiene que mermar. Así se ha hecho Montano”.

Cuando la mancha aceitosa se arrastró río abajo, ennegreciendo el lago y derramándose en el río Tigre, “Allí se ha muerto un lagarto grande. De allí ha salido un lagarto grande, se ha atravesado acá arriba de Vista Alegre”, dijo Julia Chuje, señalando a lo lejos. “Hay una poza allí. Allí ha atravesado un lagarto grande. Ha salido de allí, y quizás se ha muerto”.

Y el lago se secó.

“Montano es una quebrada grande y tiene sus quebraditas”, añadió. “Esos también se han secado. Porque ya se fue su madre. Se ha muerto su madre. ¿Quién les va a atender? Se han muerto también. Esa cocha se seca, la quebrada se seca. Ya no hay”.

Julia Chuje tenía 13 años cuando los primeros trabajadores del petróleo llegaron a Vista Alegre, despejando las líneas sísmicas que cambiarían su vida y la de sus vecinos de una forma que no podían imaginar. «¿Qué vino a hacer la empresa?», se pregunta. «Me parece que vino a acabar con nosotros. Tantas muertes, ¿y quién va a pagar? ¿Quién va a pagar el daño que se ha hecho?».

Nunca se realizó una investigación exhaustiva, por lo que nadie sabe realmente qué mató a la mayoría de una generación de niños en Vista Alegre, junto con algunos de los jóvenes reclutas en un puesto militar cercano, en un tiempo relativamente corto.

José Álvarez, quien ahora dirige la oficina de biodiversidad del Ministerio del Medio Ambiente de Perú, se topó con el cementerio lleno de pequeñas tumbas a principios de la década de 1990 cuando trabajaba en la cuenca del Tigre. Según los expertos que consultó en ese momento, los síntomas eran compatibles con la hepatitis, probablemente traída al área por los trabajadores de los campos petroleros, y posiblemente exacerbada por la exposición a contaminantes en el medio ambiente. Las víctimas fueron enterradas en las afueras del cementerio de la comunidad y las familias se mudaron. Algunos se asentaron al otro lado del río, a un corto viaje en bote, donde ahora se encuentra Vista Alegre, y algunos en la comunidad cercana de Remanente u otros pueblos.

Poco a poco, el bosque ha ido recubriendo las tumbas, pero no ha podido borrar los recuerdos.

El cementerio “queda abandonado porque es lejos para venir”, dijo Lindaura Cariajano, de pie entre los árboles. Además de su hija pequeña, posteriormente perdió a otros dos niños, que están enterrados no muy lejos.

“Vomitando sangre que han muerto mis hijos”, dijo. “Yo siento pena por mis hijos. Hasta sachavaca se ha muerto, tomando agua de esa quebradita. Hasta ahora existe esa contaminación. No hace caso el estado, como ellos están bien tranquilos, comen, toman, con sus hijos bien, y nosotros aquí jodidos con esta contaminación”.

Apoyó la mano en la delgada lápida de madera.

“Esta es mi primera hijita,” dijo. “Tendría 35 años ahora.”

Nota del editor: Lindaura Cariajano Chuje murió de cáncer de piel en 2019.

Este proyecto de Montañas y Selva fue desarrollado con el apoyo de la Gordon and Betty Moore Foundation e InquireFirst