Cerco sobre indígenas isolados se intensificou nos últimos quatro anos; incentivo a invasões, omissão no combate à pandemia e emissão de certidões negativas fizeram povos reviverem a trágica política indigenista da ditadura militar

Aturi Kaiabi ainda era criança quando as frentes de colonização encontraram os Kawaiwete, pela primeira vez na Bacia do Rio dos Peixes, em Mato Grosso. Era a década de 1940: “Os primeiros contatos com nosso povo foram muito tristes. Eles trouxeram doenças, estupraram as mulheres e envenenaram nossa comida. Não era pra gente existir, era para sermos todos extintos”.

Vítimas da “Marcha para o Oeste”, os Kawaiwete sofreram com conflitos, doenças e, desagregados em três grupos, tiveram a maior parte de sua população removida para o Parque Indígena do Xingu (PIX).

“Começou a morrer muita gente. O pessoal não conseguia enterrar e foram embora, deixando todos os corpos para trás”, conta Yaiku Tapayuna, que ainda não era nascido quando o seu povo sofreu tentativas de extermínio no oeste do Mato Grosso, entre 1953 e 1971.

Começou a morrer muita gente. O pessoal não conseguia enterrar e foram embora, deixando todos os corpos para trás

Yaiku Tapayuna, liderança Tapayuna

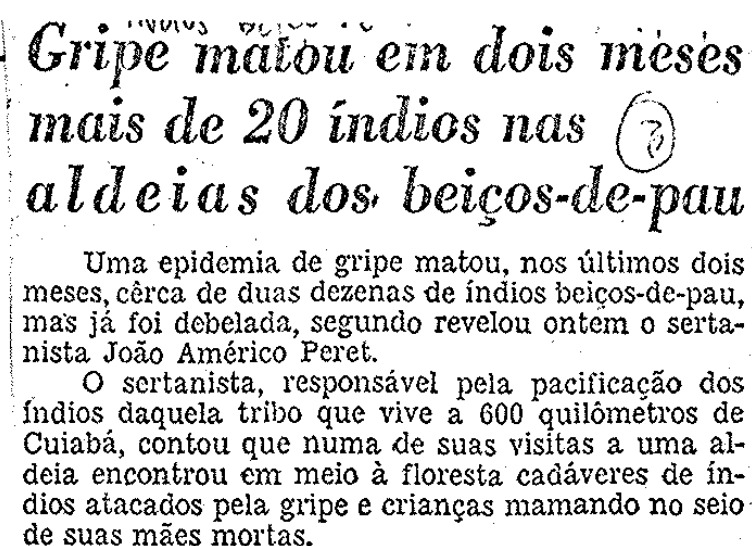

Na década de 1970, os Tapayuna foram envenenados com a carne de uma anta oferecida por invasores e morreram em surtos de gripe – um deles causado por um jornalista doente que acompanhou uma expedição da Fundação Nacional do Índio (Funai) em 1969. De uma população de 1,2 mil pessoas, restaram apenas 40 – que também foram transferidas para o Xingu.

“Quando o ex-presidente [Bolsonaro] falou que ia voltar à ditadura militar, fiquei pensando tudo isso. Os não indígenas estão acabando com nós, estão fazendo com os nossos parentes o que fizeram com os nossos antepassados ”, relata Aturi Kaiabi, lembrando a tragédia do povo Yanomami, tornada pública em janeiro de 2023.

Era o mote “atrair para pacificar” que orientava a política indigenista oficial, levada a cabo pelo Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e radicalizado pela Funai durante a ditadura militar. Foi só em 1987 que o órgão indigenista passou a respeitar os povos que querem viver com autonomia, construindo uma política de “não contato”.

Em 2018, no entanto, a eleição de Jair Bolsonaro retomou essa ideologia na relação com os povos indígenas, se eximindo da responsabilidade de proteção e estimulando as invasões de grileiros e garimpeiros que avançaram sobre estes territórios nos últimos três anos. “É um cenário da repetição. Você reedita as práticas, as ideologias que tinham o mesmo imaginário da Funai militar e que tem a Funai do Bolsonaro”, avalia Miguel Aparício, presidente do Observatório dos Direitos Humanos dos Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato (OPI) e professor do Programa de Pós-graduação em Ciências da Sociedade da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa).

“Estou cansado de ser um coveiro de índios”

Denunciado pela Articulação dos Povos Indígenas no Brasil (Apib) e pela Comissão Arns no Tribunal Penal Internacional (TPI) por sua postura negligente com a população indígena, Bolsonaro foi obrigado pelo STF a tomar medidas para proteger as terras de isolados do avanço do novo coronavírus. Diante da mortandade causada pela Covid-19, não se constrangeu em afirmar: “Não sou coveiro”.

O documento acima, extraído do Armazém Memória, destaca uma frase dita por Antonio Cotrim Neto, ex-sertanista da Funai “Política da Funai liquidará com os índios”. Na capa de uma edição de 1972 do Novo Jornal, essa foi apenas uma das inúmeras declarações do sertanista que travou uma cruzada contra a política de “atrair e pacificar”, por não querer se tornar um “coveiro” de indígenas. Dois anos antes, Cotrim Neto já havia denunciado, em entrevista às Páginas Amarelas da Revista Veja, que deixaria seu cargo porque teve de “ajudar a cavar dezenas de sepulturas de índios mortos”, em expedições sob sua coordenação.

Entre 1946 e 1988, a Comissão Nacional da Verdade, estima que pelo menos 8.350 foram mortos. Segundo o relatório divulgado em 2014, as violações não eram esporádicas nem acidentais, mas sistêmicas e constitutivas da própria política indigenista de então. “O que define a Funai no governo militar é o seu caráter subsidiário para facilitar os projetos de desenvolvimento que o Estado pretendia implementar, principalmente na Amazônia. Nunca foi um braço de proteção dos povos indígenas, mas sim um facilitador do ‘integrar para não entregar’”, avalia Aparício.

O que define a Funai no governo militar é o seu caráter subsidiário para facilitar os projetos de desenvolvimento que o Estado pretendia implementar, principalmente na Amazônia. Nunca foi um braço de proteção dos povos indígenas, mas sim um facilitador do ‘integrar para não entregar’

Miguel Aparício, presidente do OPI

À época, os indígenas isolados eram chamados de “bravos” e até mesmo a imprensa acompanhava de perto os feitos e desfeitos do órgão para contatar e “pacificar” os povos a qualquer custo. “Índios no caminho”, publicada pela Revista Veja, é uma das reportagens recuperada pelo relatório da CNV para lembrar como a Funai criou um grupo de trabalho, sob responsabilidade de Cotrim, para apressar o contato com povos como Arara, Parakanã, Tenharim, Apinajé e outros povos para a abertura da rodovia Transamazônica. Para Aparício, “a abertura da Transamazônica foi a maior operação de contato violento com povos isolados da história”.

Contatados por conta da abertura da BR-163, outra obra do Projeto de Integração Nacional (PIN), o povo Panará também sofreu com epidemias causadas pelo contato e, graças a surtos de gripe e malária, passaram por uma depopulação radical: de 450 foram reduzidos a 79 pessoas.

“Os brancos chegaram. Todos os Panará morreram. A tosse, catarro e dor de peito matou mesmo todo mundo. Os outros partiram e morreu todo mundo no caminho. Ficaram morrendo, e acabou. Não enterravam. Estavam fracos para enterrar os mortos. Estavam muito doentes e por isso não enterraram. Apodreceram todos no chão. Os urubus comeram todos no chão, pois não enterraram”, relembra Akã Panará, em depoimento ao antropólogo Stephan Schwartzman em 1991.

Os casos Panará e Tapayuna não são isolados. “Os grupos que eram contatados, no mínimo 50% morria”, explica Antenor Vaz, sertanista e especialista em metodologias e políticas de proteção para povos indígenas em situação de isolamento e contato inicial. Muitos sertanistas acreditavam estar protegendo os indígenas com as remoções e que as mortes eram acidentes de percurso: “Você tinha uma equipe muito grande de indigenistas formados na escola pautada pelo pensamento rondoniano que, na prática, só sabia desencadear metodologias de contato”.

Os grupos que eram contatados, no mínimo 50% morria

Antenor Vaz, sertanista

Foi a sociedade civil que começou a debater e questionar os contatos forçados: “Na década de 1980 esse assunto começou a ter uma evolução conceitual. Antes mesmo da Funai ingressar nessa discussão, já existia um movimento de reflexão sobre o efeito do contato; já existiam encontros e reuniões, onde essa pauta do contato ou não contato já era questionada”, lembra Vaz.

Em 1987, um encontro de sertanistas introduziu um novo paradigma para a proteção dos indígenas isolados, que, na avaliação de Antenor Vaz, ainda não se consolidou: “Hoje a gente não tem uma política de proteção para povos indígenas isolados. A gente tem alguns instrumentos administrativos que podem, no seu conjunto e com melhor trabalho, se transformar numa política pública. Mas ainda não é uma política pública. São todas decisões internas do órgão que qualquer presidente, qualquer ministro da justiça, pode revogar”.

Nos últimos quatro anos, a diretiva sofreu um intenso desmonte, graças a sua fragilidade institucional e às sistemáticas investidas contra as TIs habitadas por isolados e povos de recente contato, para exploração madeireira, mineral, agropecuária, proselitismo religioso e outras práticas ilegais. “Do ponto de vista de conceitos e da prática, é voltar ao integracionismo. No meu entender foi a prática e a concepção do governo Bolsonaro”, avalia Antenor Vaz.

“Com relação especificamente aos índios isolados, ele tentou muito claramente desestruturar todo o sistema. Inicialmente, quando indicou um missionário evangélico, seguidor de uma concepção evangélica fundamentalista e proselitista, que foi ser o coordenador geral de índios isolados”, recorda Vaz. Bruno Pereira, indigenista assassinado em 2022 por defender povos isolados no Vale do Javari (AM), denunciou em uma entrevista com publicação póstuma como os interesses fundiários e minerários estavam por trás do desmonte da política de proteção a terras de isolados, como as TIs Ituna-Itatá (PA), Piripkura (MT) e Jacareúba-Katawixi (AM).

Existência negada

Foi justamente na TI Ituna-Itatá, uma das mais desmatadas e pressionadas na Amazônia, que uma estratégia da ditadura militar para tirar os indígenas do caminho – pelo menos no papel – ganhou novos requintes. A partir de 1969, a Funai passou a emitir documentos para atestar a presença (ou não) de indígenas em áreas pleiteadas pelas frentes de colonização, as chamadas “certidões negativas” – legitimando a expropriação dos territórios indígenas, como aconteceu com os Nambikwara, no Vale do Guaporé (MT).

Segundo o relatório da CNV, quando a BR-364 atravessou o território dos Nambikwara, certidões emitidas pela Funai afirmavam que o povo não estava ali. Um dos resultados foi uma epidemia de sarampo que matou toda a população nambikwara menor de 15 anos.

Já em 2021, um parecer da Funai contestou indícios sobre a existência do povo Igarapé Ipiaçava, na Ituna-Itatá. O documento subsidiou um despacho que concluiu que não era possível confirmar a presença de isolados na área, mesmo com evidências encontradas em campo, consideradas os melhores achados da década. Um ano depois, em dezembro de 2022, uma investigação revelou que uma organização criminosa controlava a grilagem na região, e que entre os possíveis envolvidos estava um coordenador da Funai.

Esta reportagem faz parte da série ‘Memória Interétnica’, com conteúdos que retomam casos de violações contra indígenas documentados por Centro de Referência Virtual Indígena e Cartografia de Ataques contra Indígenas, conectando-os aos temas da atualidade. O projeto é uma realização do Instituto de Políticas Relacionais em parceria com o Armazém Memória e tem apoio da Embaixada Real da Noruega em Brasília.