Cercada por pecuária e soja, terra Bororo se vê agora ameaçada por linha férrea que vai escoar produção do agronegócio. Procurador ajuíza ação civil para investigar por que indígenas não estão sendo ouvidos. Para ele, postura da Funai viola a Constituição.

“É por aqui que vai à terra indígena?”, perguntamos a uma jovem que está em um pequeno sítio, próximo a uma porteira. Para chegar até ali, atravessamos os cinquenta quilômetros de fazendas de gado que separam a cidade de Rondonópolis, no Mato Grosso, da Terra Indígena Tadarimana, onde vivem 620 indígenas da etnia Bororo. “Sim, a entrada é por ali”, responde a moça.

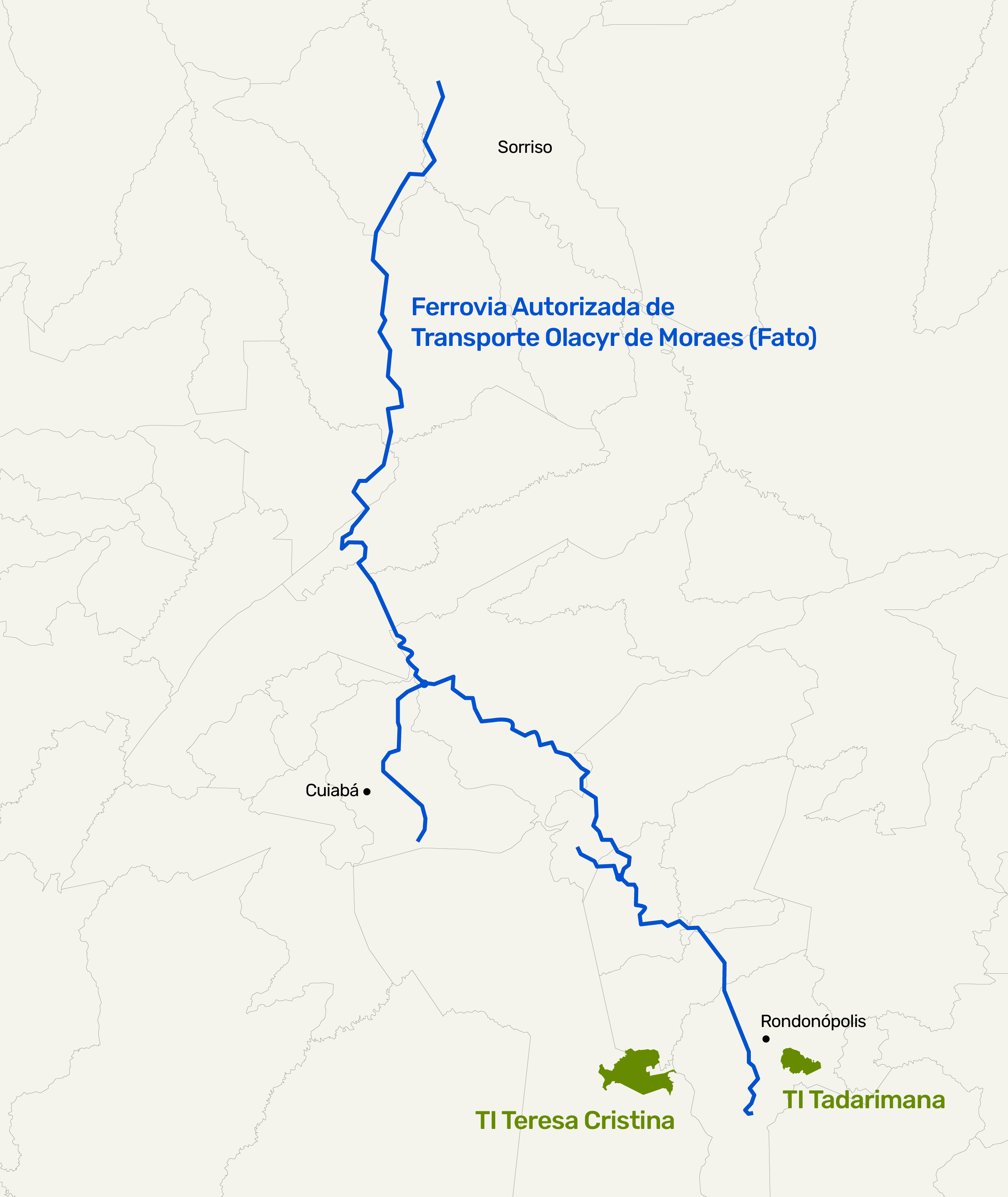

Para acessar a aldeia onde vivem os Bororo, é preciso abrir uma porteira. Sim, uma porteira de madeira, dessas de fazenda, mesmo. Após a entrada, o capim que alimenta o gado começa a dar espaço a árvores e plantas variadas, até que chegamos a um cartaz onde se lê “Terra Protegida”, e indica que realmente aquela é uma terra indígena. Cercada por pastagens e soja. E, em breve, cercada por uma ferrovia.

Nossa visita, em novembro do ano passado, acontece em um dia difícil para os Bororo. “A aldeia estará silenciosa, estamos de luto”, alerta Marcelo Koguiepa, o cacique da comunidade, que nos recebe na escola da Tadarimana, onde trabalha como professor. Na véspera, uma criança de dois anos havia morrido de leucemia. E parte dos moradores passaram a noite acordados por conta do funeral, que, como manda a cultura, acontece durante toda a madrugada, porque a criança precisa ser enterrada antes de o sol nascer.

Nos rituais de morte, os Bororo cantam, dançam, fazem oferendas às almas e consomem alimentos tradicionais. “Os espíritos dos nossos antepassados têm uma certa resistência a consumir a alimentação que não é tradicional nossa. Então, se não tem essa pesca, não tem esse ritual. Os nossos antepassados ficam abandonados e podem vir tempos ruins para a nossa comunidade. Tempos ruins e mortes e conflitos dentro da comunidade porque houve um desequilíbrio espiritual”, explica Marcelo.

Entre os peixes mais consumidos nos funerais estão piraputanga, curimba, pintado e pacu. E eles são oferecidos após a realização de uma pesca coletiva. “A gente acredita em vida após a morte”, explica, com voz cansada e baixa, Antonio Jokuriakireu, também morador da terra indígena. Ele havia passado a madrugada cantando, durante o funeral. “A gente faz esse funeral preparando alimentos para os espíritos. Tem as oferendas que a gente leva para a casa sagrada, o Baito, porque a gente acredita que se a gente não tem essas oferendas ele vai ficar do outro lado olhando os outros comerem. É ruim para ele.”

Depois de uma hora e meia explicando pacientemente a cosmologia Bororo, ele conclui: “A organização Bororo é muito perfeita e muito bem ajustada, bem refinada.” Melhor dizendo, Boé: Bororo é o nome dado pelos brancos; é a palavra que designa a praça central dessa etnia, que sempre divide o território entre norte e sul, que por sua vez divide os clãs responsáveis por toda a organização da vida. Ao fundo, pintadas na parede, estão as representações de Bakororo e Itubore, os dois principais heróis míticos, responsáveis pela criação de tudo o que é importante para esse povo.

Sem território, sem alimentos sagrados

“O povo Bororo, na organização dele, não tem terra: tem território. É muito diferente de terra. Nosso território vinha do médio Goiás até a Bolívia. Quem entrasse, a gente guerreava”, explica Antonio, porque perder uma parte do território significava perder acesso aos alimentos sagrados.

Até que chegaram as expedições do marechal Cândido Rondon, responsável por levar linhas telegráficas ao Norte, contactando dezenas de povos indígenas. Em uma carta endereçada em novembro à Funai, os indígenas cobram ser ouvidos: “Não esquecemos que nesta região, nós, Bororo, guerreamos por cem anos antes de entregar as armas de comum acordo, no dia 5 de maio de 1886, na beira deste rio que a ferrovia atravessará.” No final do século 19, as terras deles foram demarcadas, o que só fez aumentar os problemas.

Os indígenas acusam que, em 1950, o então governador de Mato Grosso, Fernando Corrêa, vendeu parte das terras, o que era ilegal, já que se trata de um território da União. Uma reportagem do site De Olho nos Ruralistas conta que a terra Teresa Cristina, dos Bororo, foi sendo retalhada por sucessivas concessões, incluindo as realizadas por Corrêa. Não está claro se as terras foram de fato vendidas; de toda maneira, hoje a Teresa Cristina tem 25.694 hectares – contra 65.923 hectares quando demarcada por Rondon.

“A gente ficou muito acuado. Muitos animais ficaram fora da nossa reserva, que servia de alimento. Principalmente peixe, que é o prato principal do povo Bororo”, conta Antonio. A terra Tadarimana é ainda menor – menos de dez mil hectares. Mesmo cercada por três rios, a área já não oferece os peixes necessários para o funeral. A solução é viajar à Teresa Cristina, com quem mantêm um estreito contato.

Não por ironia do destino, a neta de Corrêa é a atual ministra da Agricultura. Tereza Cristina e seus colegas de outros ministérios comandam uma ofensiva sem precedentes do agronegócio sobre terras indígenas. A Rumo Malha Norte S.A., maior operadora ferroviária do país, anunciou um contrato com o estado de Mato Grosso para a construção e a operação de uma ferrovia que ligará Rondonópolis a Lucas do Rio Verde. Será uma extensão do atual corredor da Rumo, que vai do porto de Santos (SP) a Rondonópolis, desaguando naquilo que a empresa apresenta como “o maior terminal de grãos do mundo”, com capacidade para dois mil caminhões por dia.

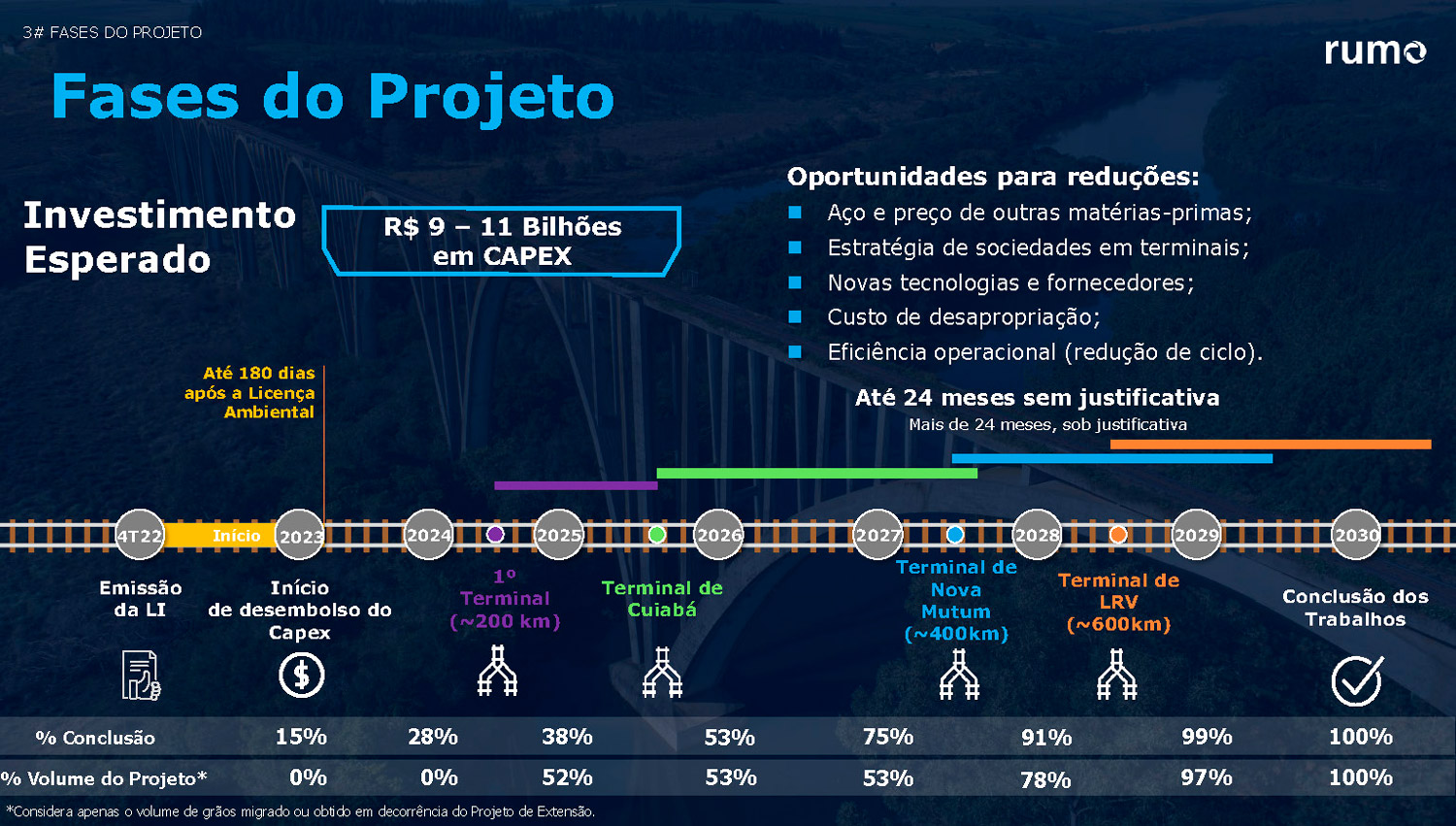

A Ferrovia Autorizada de Transporte Olacyr de Moraes, que a Rumo apelidou como Fato, terá 730 quilômetros, conectando as regiões produtoras do Norte de Mato Grosso a Cuiabá e a Rondonópolis. A empresa estima investir R$ 11 bilhões para que o primeiro trecho, entre Rondonópolis e a capital, comece a operar em 2025. Um ativo estratégico, que vai em direção às regiões fundamentais do agronegócio.

Para piorar a situação, o traçado da ferrovia vai passar entre as duas terras-irmãs, Tadarimana e Teresa Cristina. “Há um corredor ali, uma comunicação, um intercâmbio cultural muito grande”, constata o procurador Rodrigo Pires de Almeida, do Ministério Público Federal (MPF) em Rondonópolis, Mato Grosso. “Acredito que não precisa ser antropólogo, não precisa ser um especialista, um conhecedor de causa para saber que o prejuízo é notório. A ferrovia vai impactar esse intercâmbio, ou seja, no mínimo isso demandaria um estudo, uma análise prévia. Mas nossa recomendação não foi suficiente para sensibilizar a Funai”, critica o procurador.

Em junho de 2021, o MPF fez uma recomendação à Funai, ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), ao estado de Mato Grosso e à Rumo para que promovessem a consulta aos moradores das duas terras indígenas. As partes envolvidas informaram que não iriam seguir a recomendação. Então, em 16 de dezembro, o procurador abriu inquérito civil para investigar a falta de participação dos Bororo na construção da ferrovia. “É preciso avançar na investigação e um dos motivos é a negativa em se atender a recomendação”, afirma o procurador.

Até o momento, os indígenas não foram ouvidos sobre a construção do empreendimento, como prevê o artigo 6 da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que garante o direito à consulta e consentimento livre, prévio e informado. “O fluxo vai ser maior, o barulho que causa e incomoda os animais. Pode ter risco de ter algum acidente, despejo de algum produto e isso pode danificar o rio e nos afetar”, critica Marcelo.

Um certo descaso

O procurador teve conhecimento da situação por meio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), que enviou uma nota técnica ao MPF manifestando preocupação.

Foi então que ele emitiu um termo de referência para que fosse feito um estudo pelo empreendedor de modo a verificar potenciais prejuízos. “No traçado previsto para a ferrovia, há inúmeros sítios arqueológicos cadastrados, homologados no Iphan. Mas há também outro número grande de sítios arqueológicos de que se tem conhecimento, mas que ainda não estão cadastrados e homologados”, disse o procurador.

Com isso, ele passou a acompanhar a situação. “Verificamos, no entendimento do MPF, um certo descaso dos órgãos federais, especialmente da Funai”, avalia Pires de Almeida. “E começamos a perceber que o procedimento de licenciamento de um empreendimento tão severo e tão impactante estava sendo levado a toque de caixa.” Para ele, a não observância, por parte da Funai, da convenção da OIT é “inconstitucional, ilegal e inconvencional”. Ele afirma haver negligência por parte do órgão federal. “Parece que há uma política deliberada de atuação nesse sentido. Há uma atuação minimalista, meramente protocolar. E em todos os sentidos, com o esvaziamento da instituição, a falta de estruturação, a manutenção do sucateamento”, afirma.

Ele explica que a empresa, o governo estadual e o federal se apegam a uma normativa da Portaria Interministerial n. 60/2015 (do Ibama, do Ministério da Justiça, da Funai e do Ministério do Meio Ambiente), que prevê a consulta livre, prévia e informada quando um empreendimento na Amazônia Legal estiver a uma distância menor de 10 quilômetros de uma terra indígena.

O procurador explicou que, Inicialmente, a Rumo apresentou um traçado que passava dentro dos 10 quilômetros. “Então foi feita uma reunião com os interessados e eles retificaram o traçado, que passou a ter 10 quilômetros e 112 metros. Como se alguns metros à direita ou à esquerda fossem excluir os prejuízos à população envolvida. No meu ponto de vista, é um absurdo monumental, sobretudo para um órgão que existe para defender os direitos e interesses dos povos indígenas, que é a Funai, adotar um procedimento assim questionável”, comenta, em alusão ao pequeno deslocamento de traçado.

De acordo com o procurador, o “mais lamentável de tudo” é que, em reunião com alguns dos “recomendados, todos foram categóricos e disseram que não vão acatar a recomendação”, já que a distância de 10 quilômetros estaria sendo respeitada. “Eles acham que estão desobrigados de cumprir. A lógica é: ‘Se a Funai que deveria nos exigir, não exigiu, por que tenho que seguir uma recomendação do MPF?` “O prazo passou e eles não cumpriram e não vão cumprir. Já falaram que não vão cumprir.”

Um plano sem riscos

Em 2021, o governo estadual assinou, com entusiasmo, um contrato de adesão ao empreendimento. “O papel do governo é fazer o trâmite burocrático, dando segurança jurídica para que nos próximos 45 anos, esta empresa possa explorar todos serviços necessários para a implantação da primeira ferrovia estadual”, disse o governador Mauro Mendes. A expectativa da corporação é iniciar as obras ainda este ano.

Um documento da Rumo mostra como a nova ferrovia tem um papel estratégico para expandir a “área de influência” dentro do Mato Grosso: até 2030, a empresa espera que em torno de 60% das exportações de grãos do estado estejam a no máximo duzentos quilômetros da malha ferroviária, o triplo da situação atual. Nas palavras de Ricardo Lewin, vice-presidente Financeiro e Diretor de Relações com Investidores, trata-se do “grande propulsor para o crescimento da Rumo na próxima década”.

No relatório entregue periodicamente ao mercado financeiro, a Rumo gasta 48 páginas listando riscos a seus negócios: de inflação ao temperamento de Jair Bolsonaro, da pandemia ao nível de endividamento. O documento chega a mencionar a preocupação com questões socioambientais, mas em nenhum momento cita os povos indígenas como um eventual entrave a seus lucros.

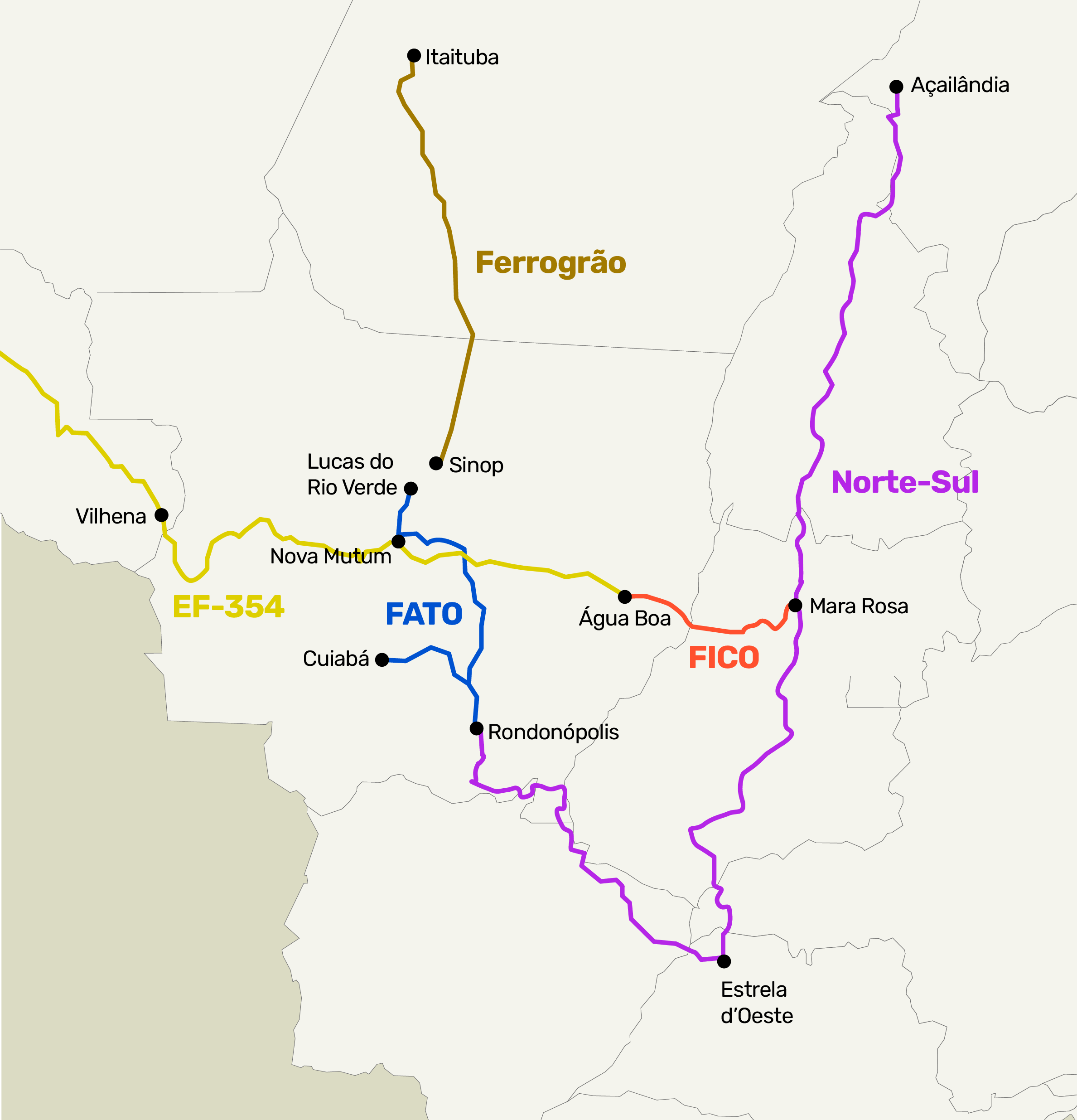

Se os planos do agronegócio derem certo, o Brasil será cortado por uma extensa e inédita malha ferroviária. O novo projeto da Rumo termina em Lucas do Rio Verde. Apenas 150 quilômetros para cima terá início o Ferrogrão, que conectará Sinop, maior cidade do norte de Mato Grosso, ao porto de Miritituba, no Pará, a 930 quilômetros – existem planos para expandir em direção ao sul, até Cuiabá.

Em um ofício encaminhado em março do ano passado ao Tribunal de Contas da União, procuradores federais no Pará e no Mato Grosso informam que ao menos sete terras indígenas serão afetadas pelo Ferrogrão, e que os povos não tiveram o direito básico à consulta prévia. Mais ao leste, o governo federal constrói a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (Fico), que pretende conectar do Maranhão até Santos, passando por Água Boa, no Mato Grosso. Se tudo isso está ligado aos interesses da Rumo? “De Água Boa a Lucas, você mencionou esse ramal, que eu chamo de ‘Fico número 2’ porque, no final das contas, é uma extensão do outro projeto também, que é o ‘Fico número 1’”, disse Beto Abreu, CEO da corporação, durante uma entrevista coletiva a respeito da Fato. A empresa espera os desdobramentos na construção da ferrovia pública para decidir se irá tentar uma extensão de sua própria malha.

Peixes cada vez mais escassos

Os tempos de vida dos Bororo não se casam com o relógio acelerado do agronegócio: no dia seguinte ao nosso encontro, ainda de luto, Marcelo foi a Rondonópolis para uma reunião com o MPF para falar sobre a ferrovia. “A Funai está sendo subordinada à execução do projeto do governo federal, do progresso a qualquer custo”, reclama.

Especialmente na atual presidência, de Marcelo Xavier, a Funai tem sido a promotora de parcerias entre povos indígenas e agronegócio. No Mato Grosso, até o final de 2021 a fundação já listava cinco etnias atuando em parceria com os fazendeiros de soja e milho. No ano passado, comprou 40 tratores e colheitadeiras. Foram realizados vários eventos para promover palavras-chave como “autonomia”, “independência” e “etnodesenvolvimento”.

À margem do rio Tadarimana, um dos três que banham a terra indígena, Marcelo fala sobre os impactos do agronegócio para os Bororo. A alimentação tradicional está ameaçada porque, ano a ano, os peixes ficam mais escassos. “A gente vê a escassez que tem acontecido nesses últimos tempos muito em consequência do agronegócio e da pecuária”, explica: “Os peixes ficam com cheiro forte de veneno, de produtos químicos, de detergente, de sabão líquido. E aí, quando você cozinha, sobe aquele cheiro. E não tem condição de se alimentar.”

A pulverização aérea de agrotóxicos também já faz parte da rotina da aldeia. “Tem períodos que o pessoal passa de avião por aqui. Passa jogando veneno e aí a gente vê as árvores secando, árvores que desabam. Abelhas morrem nesse período”, relata.

Antonio complementa, contando que as fazendas começaram a rodeá-los na década de 1970, mas que foi nos anos 2010 que os impactos começaram a ser visíveis. A transição dos fazendeiros vizinhos, da pecuária para a soja, faz uma situação difícil se tornar impossível. “Hoje praticamente a gente não consegue se manter só do que a natureza nos oferece de caça, pesca e de produtos nativos”, diz. “Começaram a desmatar tudo, o rio foi assoreando, então, se a gente for viver do nosso prato principal, a gente morre de fome.”

Em uma carta enviada ao Ministério Público Federal para tratar da ferrovia, os Bororo lembram que todo o território do Mato Grosso era da etnia. “Depois de 500 anos, está na hora de acabar com o colonialismo. Índio não é mais aquele que tem que aceitar tudo que os outros decidem. Nossa história é sofrida, mas sobrevivemos, estamos vivos, resistimos, ainda celebramos os nossos rituais. Queremos dialogar, ser ouvidos sobre a ferrovia que vai passar no nosso antigo território e beirando as poucas terras que ficaram para nós.”

Espremidos pelo agronegócio e ameaçados pela ferrovia, os Bororo são tomados pelo desânimo, e veem os modos de vida tradicionais se tornarem inviáveis. “Procuro registrar bastante porque tem que materializar isso aí”, conta Antonio. Ele tem buscado documentar os adornos, as pinturas e os cantos tradicionais de seu povo. No centro de Rondonópolis, o Museu Rosa Bororo, que deveria narrar a história da etnia, está fechado. “Eu não sei o que vai acontecer mas algum dia meu bisneto trineto décimo neto vai poder ver algum registro pra ele saber de onde vem a raiz dele, que povo ele veio, como ele era. Porque eu não sei até onde a gente vai resistir. É muito doloroso, triste, mas a gente sabe que um dia vai acabar isso aqui.”