A luta de forças desiguais que a cacique Eronilde Fermin, dos Omágua Kambeba, enfrenta em São Paulo de Olivença, no Amazonas, para garantir educação indígena, atendimento à saúde na pandemia e proteção contra invasores.

Por Thais Lazzeri

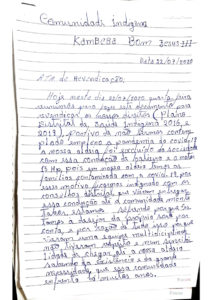

Há uma história de horror e de indignidade por trás da invisibilidade que cobre os Omágua, o povo que nasceu da água da chuva no Alto Solimões, no estado do Amazonas. Mais de duas mil famílias vivem nas terras habitadas por seus ancestrais, uma comunidade que o colonizador europeu chamou Kambeba (o povo de cabeça chata) e que o branco diz morar na cidade São Paulo de Olivença, a mil quilômetros da capital Manaus. O coração da comunidade mora na aldeia Wakariazal (o chefe de muitas cabeças), que a prefeitura chama de bairro Santa Terezinha – nome de batismo da herança católica imposta aos povos originários do Brasil. Se para os Omágua Kambeba Eronilde Fermin Omágua é a cacique, para a prefeitura e para os invasores – madeireiros, garimpeiros e pescadores ilegais –, ela é a mulher que atrapalha.

Na Amazônia sem lei, quem atrapalha tem um destino: morrer. Uma sina que Eronilde evita há mais de uma década à frente das 15 comunidades Omágua Kambeba. Por isso, não há fotos dela sem máscara nesta reportagem: teme represálias. Na última batalha de forças desiguais, na segunda semana de setembro deste ano, Eronilde, linguista e mestranda da Universidade Federal do Rio de Janeiro, enfrentou um trator.

Sem ordem judicial, ela diz, uma equipe da Secretaria de Obras de prefeitura avançou com o maquinário em roçados e na floresta cuja área está em estudo de demarcação pela Fundação Nacional do Índio (Funai) – que os Omágua chamam de terra indígena Castanhal do Ajaratuba. O plano, ela diz, era abrir uma estrada e lotear terras para a construção de moradias não-indígenas dentro do território reivindicado pelos Omágua Kambeba. “É a segunda vez que eles destroem o que nós cuidamos. A primeira foi em janeiro”, ela diz.

Quando um território está em estudo para demarcação, todos os atores envolvidos são avisados de que aquela terra está em litígio. “Na medida que uma prefeitura faz isso, incentiva particulares a tomarem posse. É claramente um incentivo a terceiros, que vai gerar conflitos e pressão sobre a comunidade indígena”, afirma Eloy Terena, assessor jurídico da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib). Tanto a Funai quanto o Ministério Público Federal podem garantir, por via judicial, que essa e outras obras de infraestrutura sejam suspensas, afirma Terena.

Em junho, na mesma região, lideranças Omágua Kambeba denunciaram outra invasão e novas ameaças aos que se opuseram a madeireiros e garimpeiros. “Não estamos mais suportando tanta perseguição e agressão”, informa trecho do documento da Organização dos Kambeba do Alto Solimões (Okas). Há relatos de invasores quebrando cerâmicas e urnas funerárias. “Meu pai ouvia: ‘sua filha vai morrer’. Ele chegava em casa e se debruçava para chorar”, diz Eronilde. Em 2019, o número de lideranças indígenas mortas no Brasil foi o maior em 11 anos, segundo levantamento da Comissão Pastoral da Terra. Foram sete, contra dois em 2018.

Para que Eronilde consiga fazer com que os pedidos de ajuda alcancem as autoridades, uma comitiva de no mínimo vinte pessoas é organizada para acompanhar a liderança pela cidade. É o que explica Rosilene Lucas Bernaldo, 35 anos, que é conselheira distrital de saúde da comunidade e é responsável regional pela fiscalização, avaliação e planejamento do atendimento à saúde: “Aqui ninguém pode sair no supetão, tem que ser muito bem preparado para reduzir os riscos. E, mesmo assim, quando a gente sai já vê logo eles tirando foto, cercando de longe.” Quem são eles? Nem Eronilde nem Rosilene afirmam saber quem são seus algozes.

“Estou sofrendo muita perseguição e ameaça, mas parece que não tenho mais a quem pedir ajuda”, diz Eronilde. Isso porque os pedidos de socorro dela já chegaram às instituições que deveriam protegê-la, como o Ministério Público Federal (MPF) e a Fundação Nacional do Índio (Funai), órgão subordinado ao Ministério da Justiça.

Em nota, o Ministério Público Federal do Amazonas informou que foi requisitada à Polícia Federal pelo MPF em Tabatinga, procuradoria responsável pela Microrregião do Alto Solimões, a instauração de inquérito policial para apurar possível cometimento de crimes ambientais (inicialmente, pesca, caça e extração de madeira ilegais), no interior da comunidade Bacaba, uma das 15 comunidades Omágua Kambeba. O MPF também recebeu informações sobre a possível abertura da estrada e solicitou esclarecimentos à prefeitura de São Paulo de Olivença. “O escritório de advocacia confirmou o recebimento e informou que deve se manifestar em breve”. A nota diz ainda que o coordenador local da Funai também está ciente da situação e se comprometeu a visitar a área para reportar informações ao MPF.

O geógrafo Reginaldo Conceição, pesquisador do projeto Nova Cartografia Social da Amazônia – focado na autocartografia dos povos indígenas e comunidades tradicionais na Amazônia –, acompanha há nove anos a luta de Eronilde pela demarcação do território, que segue paralisada. “É um caso emblemático porque você tem uma comunidade impedida de crescer, uma cidade que avançou sobre o território indígena e um sítio arqueológico que precisa ser tombado”, conta.

Como outras cidades do interior do Amazonas, a falta de planejamento urbano e de mapeamento de minorias indígenas nas políticas públicas terminou em cidades crescendo para dentro de aldeias “e o poder público fechando os olhos para isso”, afirma Reginaldo.

A legislação brasileira prevê outros tipos de demarcação para além da tradicionalidade, como a criação de reservas ou de aldeias urbanas nos espaços que os indígenas reconhecem como ancestrais. Neste caso, as terras são adquiridas pela União e destinadas aos indígenas. Mas esse movimento tampouco aconteceu em São Paulo de Olivença.

Na avaliação do pesquisador Reginaldo, o governo do Amazonas é corresponsável pela situação, uma vez que não tem uma política pública de reconhecimento da condição indígena. “Temos uma população majoritariamente indígena no interior do estado que traz representatividade para os povos do Brasil e do mundo. Mas o estado do Amazonas ou nega essa configuração, ou finge negar essa condição. Enquanto isso não acontece, são as lideranças [ambientais] que se expõem para garantir o cumprimento de todos os direitos.”

Não ser indígena da cidade

São Paulo de Olivença, em Manaus, é uma das nove cidades que compõem a microrregião do Alto Solimões, e onde mais da metade da população vive com até meio salário mínimo. Para Maria Zenaide Silva da Silva, 62 anos, presidente da Organização dos Kambebas do Alto Solimões (Okas), “São Paulo de Olivença é uma cidade que não respeita os indígenas porque nem indígenas para eles nós somos”.

Apesar de a autoidentificação ser um direito, em São Paulo de Olivença a identidade indígena dos Omágua Kambeba é questionada. “Ninguém deixa de ser indígena porque está na cidade. Essa visão colonialista e racista de que só é indígena quem estiver na aldeia já foi superada no plano internacional e pela nossa Constituição, mas segue presente lá”, afirma o advogado Terena.

Durante a pandemia, o Distrito Sanitário Especial Indígena Alto Rio Solimões (DSEI-ARS), subordinado ao Ministério da Saúde (MS), negou atendimento à comunidade alegando que eles “são da cidade”; e o atendimento municipal não deu conta de atender as famílias indígenas porque são indígenas, segundo as lideranças ouvidas.

Na briga pelo acesso à saúde, Eronilde e o marido pegaram Covid-19. “A nossa situação, que já era frágil, ficou pior na pandemia. Sair daqui ficou ainda mais perigoso.”

O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria Especial de Saúde Indígena (SESAI), informou, em nota, que “foram registrados no Sistema de Informações da Atenção à Saúde Indígena mais de 36 mil atendimentos de profissionais de saúde para a etnia Kambeba em várias aldeias no município de São Paulo de Olivença”, sem esclarecer quantos foram os registros de atendimento durante a pandemia. E que 52 agentes indígenas de saúde atuam em São Paulo de Olivença, mas não informou quantos e se existem agentes da etnia Omágua Kambeba.

Com pouco acesso à internet e sem recursos, Eronilde fez jus à descrição dos Omágua feita pelo padre jesuíta espanhol Cristóbal de Acuña em seu livro “Novo descobrimento do grande rio das Amazonas”, escrito após expedições na região e publicado em 1641: o povo “de mais razão e melhor governo que há em todo o rio.” O grito por socorro de Eronilde chegou à Universidade Popular dos Movimentos Sociais, à Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação e às redes sociais. Uma campanha por alimentos e produtos de higiene se espalhou pelo Brasil. Para visitar todas as comunidades Omágua Kambeba de barco, são necessárias duas semanas de viagem. “O único jeito de melhorar a nossa comunidade é com nossa força mesmo e defendendo a nossa cacique”, diz Rosilene.

Nessa batalha de forças desiguais, Eronilde traçou uma estratégia que usa há mais de uma década: manter a alma viva, com ensinamentos ancestrais, às custas de um corpo perambulando. “Por falar em nome de um povo, eu mereço morrer? Tem invasores entrando nas nossas terras, nos ameaçando de morte. Se eu fosse uma pessoa mais fraca, já teriam me matado ou eu teria morrido de depressão.”

Educação indígena negada

Em 2017, Eronilde iniciou outra batalha no município pela retomada da Escola Indígena Kambeba Professor Ivan Balieiro Saraiva. A escola, antes administrada pela comunidade, foi municipalizada. Na mudança, afirmam as lideranças Omágua Kambeba, professores indígenas da comunidade foram demitidos, e o ensinamento da língua Omágua foi retirado da grade curricular. Rosilene afirma que seu filho foi transferido de escola sem explicação.

“O ensino da língua é a garantia de que as nossas crianças vão poder transmitir esses ensinamentos para seus sucessores e a nossa identidade seguirá viva”, diz Eronilde.

O direito à educação escolar indígena está garantido na Constituição Federal e é competência do Ministério da Educação. Cabe aos estados e municípios assegurarem que isso aconteça. “Em hipótese alguma a prefeitura poderia fazer isso, porque a educação escolar indígena não depende da vontade do gestor. É uma violação grave e o MPF precisa ser acionado”, afirma o advogado Eloy Terena, da Apib. O caso já está no Ministério Público Federal. A prefeitura foi procurada pelo único telefone disponível – que não chama – e pelas redes sociais, mas não retornou. O Ministério da Educação não respondeu ao pedido de entrevista. Por e-mail, a Funai informou não ter “fonte disponível no momento para a entrevista”.

Esta matéria faz parte da série jornalística #DefenderSemMedo: histórias de luta de mulheres e homens defensores ambientais em tempos de pandemia. Este é um projeto da Agenda Propia coordenado com vinte jornalistas, editores e veículos de comunicação parceiros da América Latina. Esta produção foi feita com o apoio da ONG global Environmental Investigation Agency (EIA).